邮箱登录

邮箱登录

文章总汇

- [嘉宾访谈]:12月13日10时,十二届全国政协委员、中国人事科学研究院研究员吴江做客人民网强国论坛,以“推进人才体制机制改革”为题与网友进行在线交流,欢迎网友积极参与提问。这是“十八届三中全会解读”系列访谈的第二十场。[11:23]

- [主持人]:大家上午好,您正在关注的是人民网强国论坛视频访谈。今天邀请到作客演播室的嘉宾是中国人才研究会常务副会长吴江先生,和网友们聊聊关于推进人才体制机制改革相关的话题。吴会长您好。[10:11]

- [吴江]:网友们,大家好。[10:12]

- [主持人]:不久前闭幕的党的十八届三中全会研究了全面深化改革的若干重大问题,决定吹响了全面深化改革的集结号。想问下您如何理解人才工作在这一宏大历史背景下的新定位?[10:12]

- [主持人]:您认为在全面深化改革过程中赋予人才改革怎样的使命?您是如何理解的?对于聚集人才体制机制,是否有别于传统的体制机制,有怎样的特征?[10:19]

- [主持人]:您刚才在谈到时,我注意您提到了“择天下英才而用之”,您是如何理解天下英才,我们目前的差距体现在哪里?[10:24]

- [主持人]:我们目前也注意到一个新闻报道,网友也很关注,中纪委驻教育部纪检组组长王立英日前发表了一篇署名文章,文章中提到“要敢为事业用人才,着力破解人才工作中的热点、难点问题和体制性障碍,健全具有国际竞争力的人才支持体系和引才聚才的体制机制,您认为如何增强人才政策的开放度,增强人才国际竞争力?[10:29]

- [主持人]:刚才谈到了增强人才国际竞争力的问题,再来谈谈署名文章中提到的“健全引才聚才体制机制”,要建立集聚人才体制机制,需要打破人才流动的体制壁垒,想问一下您认为当前人才流动体制壁垒还存在哪些?[10:35]

- 这些都与现有的政策体制有关,这次十八届三中全会决定提出打破党政机关、企事业单位和社会各类人才的流动制度,其次,要有激励机制,激励人才到基层去、西部去、到边远地区、到艰苦岗位去。要让这些人才有“光荣感”。这种“光荣”应该是能够衡量的。[10:38]

- [主持人]:您刚才谈到这个问题的时候举了一个例子,问小孩子的梦想是什么,很大一部分说是想当公务员,可见现在对公务员的期待值是很高的。我们最近注意到一个现象,公务员国考大军今年超了150万,有网友评价说:这进一步印证了中国阶层固化的现状,不公平体制让人才一窝蜂涌向了政府机关,而不是为社会创造价值财富,体制改革到了不改不行的时候了。”您是赞同他的这个观点,如何看待这样的问题,大量人才一窝蜂赶国考,给我们在人才培养上带来哪些启示?[10:40]

- [主持人]:也有一些高校毕业生选择创业,您认为我们国家对创业的支持力度是怎样的?[10:44]

- [主持人]:谢谢吴会长给我们非常详细地讲述了当前毕业生创业的形势以及解决的办法来提高高校毕业生创业的成功率。由于时间关系,今天的访谈到此结束,再次感谢各位网友积极跟我们进行在线交流和互动,也感谢吴会长的到来,我们下期节目再见![10:52]

- [吴江]:再见![10:52]

个人简介

公务员培训系列教材 吴江 主编

目录:

第一章 公务员通用能力/1

公务员通用能力概述/1

案例/7

案例1:法国公务员培训的做法和经验/7

案例2:中国社会和谐发展的四大矛盾/12

案例3:英国再分配调节措施向低收入者倾斜/17

案例4:海尔

——以业务流程再造为内容的组织创新/17

案例5:宝洁如何运用市场调研开拓全球市场

案例6:中西能否合璧

——西安杨森企业管理中的跨文化沟通/33

案例7:南宁市“城市应急联动中心”/39

案例8:权为民用

——人民公仆郑培民/42

第二章 公共行政

公共行政概述/47

案例/54

案例1:麻柳乡改革经验与服务型政府构建/54

案例2:湖北省乡镇改革与农村和谐社会建设/59

案例3:南京市“万人评议政府”绩效活动/64

案例4:中国政府人力资源开发管理/70

案例5:印度洋海啸之难/74

案例6:疯牛病危机/80

案例7:电子政务流程再造

——“全程办事代理制”的怀柔模式/85

案例8:江苏省市政公用事业公共服务新模式探索/90

案例9:广西五保村建设与政府管理职能调整/96

第三章 公共政策/103

公共政策概述/103

案例/110

案例1:深圳特区成立25年的成就及新形势下的历史使命/110

案例2:西安市建设社会主义新农村行动纲要(试行)(节选)/115

案例3:韩国“新村运动”、119

案例4:沈阳市铁西区改造振兴老工业基地的主要措施/124

案例5:年轻臂膀托起神六:中国航天完成人才代际跨越/129

案例6:美国大学生的就业状况/134

案例7:澳门回归五周年:“一国两制”成功付诸实践/139

第四章 公共经济/143

公共经济概述/143

案例/150

案例1:经济运行总体良好 宏观调控仍需加强

——2006年上半年宏观经济形势评价与分析/150

案例2:世界主要国家(地区)经济增长方式/155

案例3:韩国钢铁工业现状及环境保护政策/158

案例4:让公共财政阳光更多地照耀到广大农村

——访财政部部长金人庆/162

案例5:税制改革缘何依旧步履蹒跚/166

案例6:公务车市场悄然变局/171

案例7:2006年:国资管理体制改革关键年/174

案例8:国企改革关键年/174

案例9:加快增长方式转变 促进外贸可持续发展/184

第五章 依法行政/189

依法行政概述/189

案例

案例1:XX市人大成立特定问题调查委员会/196

案例2:夫妻看黄碟事件与住宅不受侵犯案/200

案例3: XX市人民政府会议纪要被诉案/203

案例4:马某诉XX市XX区环保局环境保护行政许可案/209

案例5:张某等诉乡政府不履行婚姻登记法定职责案/212

案例6:某实业有限公司不服XX市城市管理行政执法局行政处罚案/215

案例7:王某不服某市劳动局变更养老金申请行政复议案/220

案例8: XX市公安局XX分局悬挂横幅行为名誉侵权案/223

案例9:巴士车主要求确认警车违法并请求赔偿案/226

后记/229

中国人事出版社 2007年1月第1版

公务员培训系列教材 吴江 主编

目录:

第一部分 公务员通用能力/1

基础知识/1

(专题一)政治鉴别能力/9

(专题二)依法执政能力/20

(专题三)公共服务能力/23

(专题四)调查研究能力/30

(专题五)学习和创新能力/35

(专题六)沟通协调能力/41

(专题七)应对突发事件能力/45

(专题八)心理调适能力/52

第二部分 公共行政/57

基础知识/57

(专题一)行政改革与政府职能转变/63

(专题二)政府管理创新与构建和谐社会/70

(专题三)政府绩效考核/74

(专题四)政府人力资源管理/80

(专题五)危机管理/90

(专题六)政务信息化与电子政务/100

(专题七)公共服务与社会管理/106

(专题八)公共权利监督与防范腐败/111

第三部分 公共政策/119

基础知识/119

(专题一)改革开放政策/126

(专题二)建设社会主义新农村/130

(专题三)区域协调发展政策/139

(专题四)科教兴国战略和人才强国战略/148

(专题五)人口、就业、收入分配体制改革及社会保障体系/156

(专题六)民族、宗教政策/164

(专题七)外交政策与祖国统一/168

第四部分 公共经济/175

基础知识/175

(专题一)完善社会主义市场经济体制/180

(专题二)可持续发展政策/190

(专题三)财政体制/198

(专题四)税收体制/203

(专题五)政府采购/208

(专题六)完善国有资产管理体系,深化国有企业改革/213

(专题七)涉外经济/220

第五部分 依法行政/227

基础知识/227

(专题一)邓小平民主法制理论/235

(专题二)全面推进依法行政/239

(专题三)宪法/245

(专题四)行政法律规范的制定与使用/251

(专题五)行政处罚制度/255

(专题六)行政复议制度/262

(专题七)行政诉讼制度/267

(专题八)国家赔偿制度/271

(专题九)行政监察制度/276

后记/281

中国人事出版社出版 2007年1月第1版

公务员培训系列教材 吴江 主编

目录:

前言/1

绪论 公务员通用能力:全面提升素质/1

第一节 公务员通用能力基础知识/2

第二节 提高公务员通用能力的途径与方法/13

第一章 政治鉴别能力:点亮指路明灯/24

第一节 公务员政治鉴别能力基础知识/25

第二节 公务员提高政治鉴别能力的途径和方法/29

第二章 依法行政能力:树立法治标杆/49

第一节 公务员依法行政能力基础知识/50

第二节 公务员提高依法行政能力的途径与方法/59

第三章 公共服务能力:炼就新型角色/70

第一节 公务员公共服务能力基础知识/72

第二节 公务员提高公共服务能力的途径和方法/78

第四章 调查研究能力:争取发言权利/93

第一节 公务员调查研究能力基础知识/94

第二节 公务员提高调查研究能力的途径与方法/102

第五章 学习能力:完善自我修为/118

第一节 公务员学习与学习能力基础知识/140

第二节 公务员提高学习能力的途径与方法/145

第六章 沟通协调能力:搭建和谐新桥/139

第一节 公务员沟通协调能力基础知识/140

第二节 公务员提高沟通协调能力的途径和方法/164

第七章 创新能力:增强前进动机/160

第一节 公务员创新能力基础知识/184

第二节 公务员提高创新能力的途径和方法/193

第八章 应对突发事件能力:信步疾风骤雨/183

第一节 公务员应对突发事件能力基础知识/184

第三节 公务员提高应对突发事件能力的途径和方法/193

第九章 心理调适能力:塑造健康人格/206

第一节 公务员心理调适能力基础知识/207

第二节 公务员提高心理调适能力的途径与方法/212

附录:《公务员通用能力大讲堂》VCD简介/229

中国人事出版社 2007年1月第1版

——中国人事科学研究院院长吴江教授访谈录

编者按:

2007年2月1日,《电子政务》杂志社社长刘培一、编辑部主任宋文好、记者张建辉一行5人,采访了中国人事科学研究院院长吴江教授。中国人事科学研究院主要进行人事管理、人才开发、公共管理的理论与实践研究,为国家行政管理和人事管理决策提供信息调研、理论论证和技术咨询服务,开展人事人才和公共行政研究领域的国际合作和学术交流活动。采访期间,吴江教授围绕着电子政务这一主题,从电子政务与政府管理创新、电子政务建设中的“信息官”制度、电子政务运行机制、电子政务绩效评估、电子政务理论基础等方面,系统阐述了他的主要观点。吴江毕业于南开大学中文系,又曾专修行政管理和政治学,并分获硕士和博士学位。长期以来,吴江致力于领导科学、公共管理以及人事政策方面的研究教学和高层决策咨询等工作。作为一名学者,他耕耘勤奋,成果丰硕,近几年主持了国家软科学基金重点项目《未来十年中国电子政府的发展与对策研究》和《优化电子政务的运行机制和管理模式研究》、国家社会科学基金重点项目《我国加入WTO与政府治理模式研究》、国家自然科学基金项目《财政支出项目的绩效考评改革及其对科学基金管理影响的研究》等一系列重大课题;领衔编撰了20余部专著,其中电子政务领域的著作有:《电子政务知识读本》《电子政务应用指南》《电子政务案例分析》《电子政务教程》《电子政务理论与实践》等。

一、电子政务与政府管理创新

1.发展电子政务要以政府管理创新为动力

电子政务对推进政府体制改革、建立服务型政府会产生什么样的作用?政府改革应该如何在与电子政务的互动当中促进电子政务的发展7目前电子政务建设暴露出需求拉动不足的问题.其根源在于政府管理创新不够,对信息社会发展的趋势把握以及回应不够及时,表

现为政府创造不了需求,处于被动适应状态。发展电子政务归根到底是政府对信息社会发展的创造性回应,是政府管理创新的必然结果。政府创新的步伐迈得越大,电子政务发展的路子就越宽,两者呈正相关。

近十多年来.正是西方国家政府掀起的“新公共管理”运动,催生了电子政务的迅猛发展,各国政府相继以电子政务乌手段,从技术层面找到了解决政府规模与行政资源失配,政府绩效与公众需求脱节这两个困境问题的方案。我国行政体制改革面临的问题.说到底也

是如何利用好有限的公共资源,为全社会有效地提供公共产品与公共服务.以满足全体社会成员的公共需求。为此.2002年,“十六大”报告中要求政府行政改革要大力发展电子政务,降低行政成本.推进公共服务。然而我们至今还缺少完整的、能够与政府管理创新相呼应的电子政务发展规划.在政府行政改革的总体思路上同样也缺少运用电子政务技术手段的方法创新。

发展电子政务,不单纯是推进政府信息化,它必须是着眼于促进和服务于政府行政体制改革,这里面的关键是要解决三个认识上的问题。

第一个问题是政府职能与行政效率的关系。小平同志早在上个世纪八十年代初就提出我们政府管了很多管不好也管不了的事情。他阐明了职能与效率的辩证关系,政府职能过宽,必然影响效率.滋生官僚主义。经过二十多年的政府改革,政府职能的确有了很大的转变.发挥市场配置资源的作用日益明显.实践证明,市场经济的效率是政府不能比的。但是政府应该提供的公共产品和公共服务的效率,仍然没有解决。精简机构.压缩编制,小政府模式,在推进政企分开,简政放权的同时也一定程度削弱了政府的公共管理和公共服务的能力,减员并没增效,因为市场对此是失灵的。一个不争的事实,就是经济越发展,社会越进步,民众就越被动员起来.公共事务就越繁多,政府面对的挑战也自然就越多,也就越要大幅度提高政府的行政能力和效率:反过来.政府公共管理的效率越高.经济就越发展.社会就越进步,公众的需求和期望也会随之增大,这是一个永无止境的供求关系。那种试图让市场替代政府作用.幻想经济发展了,政府的责任和规模就会越来越小,管理的事务就会越来越少.能力就可以越来越弱,是形而上的想法。有些同志到发达国家考察.印象总是他们的政府没管那么多的事,其实没看到他们在社会管理和公共服务领域投入的精力和财力比我们更多,否则怎么会有那么高的行政成本7职能与效率的关系,其实质就是“做正确的事和把事情做正确”。现在的问题是传统的管理方式、组织形态、技术手段已经无法应对日益增长的公共事务和公众需求,而电子政务正是提高政府效率的有效手段,能够以更高效率替代政府的部分岗位和机构.为大规模、多元化的公共服务提供了可能性。美国在推进电子政务的第一个阶段就大量精简了政府的办公机构,在不减少政府管理和服务范围的前提下精简了机构。

第二个问题是机构分工与行政效率的关系。长期以来机构改革中的主要思路就是职权划分.传统的行政管理有一个假设,就是专业职能分工越细越好,这个思路的逻辑起点就是效率来自于分工。每次机构改革的出发点都落在责权明确.减少扯皮,所以就会越分越细,越分越具体,生怕职能交叉,这是一种静态的管理者思维。事实上,任何公共事务的解决,都是由事物的内在联系决定的.而不是由外部管理的权限决定的。漠视社会事务和公众需求的复杂性、变化性、多元性,固守“在其位即可谋其政、守其土即可尽其责”的思维定势.是阻碍政府创新的最大顽症,在200 3年抗击非典的公共危机中就表现得非常充分。信息化社会把人们已经习惯的时空概念打破了,今天的世界是一个有机整体,所有的事务、所有的人之间都存在着特有的联系和矛盾,任何一个部门都不可能独立管好一件事情,一定要依赖众多部门的合作才能做好。政府的能力来自于能否善于整合资源,能否增强部门之间、资源之间的依赖性、粘合性,打造一个无缝隙的政府。社会朝着不确定性、复杂性、多元化的方向发展,要按照这样一种变化规律来改造我们的政府机构。电子政务恰恰发挥的是一种点与点之间、每一个节点之间相互联系的共享、协同作用。

第三个问题是集中管理与行政效率的关系。集中统一出效率是计划经济的管理模式,我们很习惯用这一种方式发展事业,现在电子政务顶层设计的思路很多是集权思路,要求全国统一模式,甚至用搞运动的办法掀起电子政务浪潮。电子政务的先决条件是经济基础和教育

基础,是解决数字鸿沟的问题。不同地区都会产生符合本地经济社会发展阶段的特定需求,因此,各级各地政府就要根据服务对象和服务需求的多元化特点,发展有本地特点的电子政务,总的方向不应是集权化而是分散化管理。网络化的技术手段,提供了便捷的沟通渠道,

但不应该成为集权化管理的前提和理由。法国电子政务的模式相对来说更有借鉴意义。法国是个集权国家,但其电子政务不集权。法国电子政务发展的思路有两条:第一,在各地方建设电子政务,首先要做到政府资源共享i第二.按照社会的需要多样化发展。

因此,一定要有这样的思路:电子政务最终要创造出一种分散化、分权化管理的模式。这种分散化、分权化的管理模式要多样化。民众的需求是多样化、多元化的,管理模式必须与其相适应;最终电子政务是为个体化服务的,所以电子政务的多样化应该是个方向。

2.发展电子政务的根本目的是满足社会需求

现在仍然混淆着政务信息化和电子政务的概念,认为电子政务就是政务信息化的升级.从办公自动化再往上升级就变成了电子政务,办公自动化搞好了就能自动演变成完备的电子政务,或者说把政府职能搬上网.电子政务就算搞好了。按照这个逻辑,就是说办公自动化程度越高电子政务就越完备,反过来说.电子政务最后实现的结果就是把整个政府搬到网上去.这是很难做到的,也是不需要的。政府的很多工作是不能完全实现网络化的。实施电子政务的初衷不是完全用信息技术改造政府,什么功能都用工具理性来解释,对于政府来说是行不通的。

电子政务问世以后,有人就认为,政府是完全可以标准化的,是可以格式化的;政府管理的科学化就是要解决标准化、定量化、程序化的问题.智能化的政府才是一个理想的政府.即“傻瓜型”政府。这是一种误解,工业时代造就了一个严格等级的金字塔一一科层制

政府,最终的命运是官僚主义百病丛生;信息时代是否要构建一个网络技术官僚体系一一网络制政府。电子政务最大的含义不在于它的技术化,也就是说“电子政务”的关键不在如何”电子”而在如何“政务”;更准确讲.电子政务不是政府的需求,而是信息社会推动的结果,是公众对政府管理和服务的新需求,它的难点就在于按照谁的需求做设计。电子政务最大的价值取向恰恰不在于它的技术理性和组织理性,而在于它的社会理性和个人理性。从各国的实践来看,对于电子政务的最大呼声在于公众的广泛参与。因为在互联网上,公众需要知情,知情之后人们就想参与,参与之后更进一步就想监督,就想分享公共治理的成果。所以让老百姓知情、参与、监督和选择,这是电子政务最根本的含义。

电子政务发展的基本方向与我们政府所提的口号是一样的,就是建设服务型政府,考虑如何更好地为公众服务,对公众负责,更好地提供公共产品,更好地接受人民的监督。200 1年,胡锦涛总书记在国家信息化领导小组第一次会议上就曾经指出:“对广大群众迫切需要

解决的、经济社会发展中的瓶颈问题,如有可能通过采用计算机技术推动其解决,我们就应该下功夫切实加以推动。”总书记的这段讲话为我们指明了新时期发展电子政务的基本指导思想,即电子政务发展的根本在于服务广大人民群众.这是有中国特色电子政务发展道路的根本性特征。因此我们应该深入探讨经济发展中的瓶颈问题究竟是什么,市场监管当中存在什么问题,公众最需要什么;然后围绕这些问题,再考虑政府有什么资源,量力而行地发展电子政务。

当今社会要求政府透明、规范.以便公众知情、监督。透明的基本条件就是推进政务公开。网络条件下的电子政务从根本上来说,是解决政府和社会互动,以避免封闭运作的问题。电子政务能够激发、动员大众的参与感.民众由此可以看清政府,可以监督政府,可以

把知情权要回来,知情之后又能行使自己对政府的监督权。为此就要制定政府信息资源的目录.即信息公开的目录体系。制定这个体系的出发点就是信息资源能公开的一定要公开。从另外一个角度来理解这个问题,老百姓通过这个途径享有知情权、监督权,当然监督并不

等于干预政府的管理,而是在政府管理者做得不到位或者做错时,有一种途径对他们的管理工作进行纠错。

二.电子政务建设中的“信息官”制度

1.国外“信息官”制度剖析

“信息官”制度是西方国家在信息化建设过程中逐步建立起来的.和我们政府中的信息技术队伍是两个完全不同的概念。”信息官”的产生远远不是一个技术要素,而在于协调和共享资源,包括信息资源、行政资源等。“信息官”代表政府的一个整体.作为公务员队伍中独具特性的一部分,其本身又是一个共享资源,他们从事资源共享的职能任务。

“信息官“不应是部门化的。比如在法国的一个省.设有一名政府的“首席信息官”,由省长助理担任.协调各部门信息官队伍。这支信息官队伍分散在各个部门,一半时间在各部门工作,一半时间在本部门工作。“信息官”的主要任务是与社会互动,成为联系社会与政府的桥梁。他们一方面要与社会的需求相联系.要了解社会对政府的需求以及每个政府部门的需求:另一方面,在了解需求的过程中进行资源的规划整合.通过网络平台使得政府各部门形成一个整体,政府和社会也有机地形成一个整体。在这样的一个框架下,“信息官”的作用发挥得越好,电子政务就越能顺利地推进。“信息官”在决策和执行之间起着很好的沟通作用:他们既能了解执行中的问题.并反馈到决策中去;同时又是民众与政府之间联系的纽带.公众和政府之间的桥梁;另外,还是部门和政府联系的桥梁。如此看来,对”信息官”的要求很高。

2.我国推行“信息官”制度的基础

长期以来,我国的公务员管理一直存有这样的问题.就是在政府机关里的专业技术人员不受重视,但又不可或缺。西方文官制度的实质就是专业制度,英国从建立文官制度起就有科学官员。设立这个制度的目的就是要把政府的工作人员专业化,专业到具体的职位上去,为政务官提供决策的专业支持。我国现在的公务员管理问题是延续了多年的干部身份管理制度引起的,现在说的干部身份只是将“干部”和工人、农民、军人有所区别,而模糊了“干部”内部的专业分工。政府机构里从事技术工作的人在技术岗位上没有为他们设计晋升路径.技术岗位甚至没有职称,造成了技术岗位的人都要去竞争行政职位。

我国已经颁布了《公务员法》,明确设有专业技术类的公务员,这一改革就可以提高公务员队伍的专业技术程度,在决策中发挥专家的作用。技术类人员.也具备相当的行政地位.技术类的最高级别是首席专家,相当于行政首长级。

“信息官”是伴随着信息化浪潮而诞生的公务员专业技术队伍的新成员,其组成和管理机制与其他专业具有相通性。我国电子政务建设的决策和执行机制是较为明确的,但从管理格局上看.从中央到地方则各有不同。应完善电子政务管理机制,试行集电子政务规划、

建设、管理、研究等职能干一体的首席信息官制度.并建立相应的信息官管理体制。

3.“信息官”的理想状态

目前,我们的信息官主体还放在政府。从长远来看,“信息官”不能仅仅局限于政府内,“信息官”应该分布在各类公共事业部门。事业单位也应该有“信息官”,事业单位的信息官一方面要保持与社会的联系.另一方面要保持与政府的联系。“信息官”这支队伍要形成自己的体制,打破政务、商务、社区管理的界限,实现虚拟组织形态的电子治理。这种虚拟化的组织形态恰恰不在于明确界定谁是什么,它强调的是共性特征.这种形态下的“信息官”的作用就大了。

“信息官”可能产生在政府、社区,也可能产生在企业、事业单位,这几种角色在信息官队伍中都应该有,而且是一体的,只不过每个人的侧重点不同。比如在企业中设立的信息官的作用很大,因为企业要开展电子商务.要与政府打交道。来自不同方面的信息官的区别仅仅是反映了不同层面上的不同需求而已,大家聚集到一起,是为了整合资源,对于推动社会发展进步起到很重要的作用。来自政府的“信息官”将来的工作模式可能是先在政府干一段时间,然后到企业干一段时间,再到社区干一段时间;而来自社区、企业、事业单位的信息官可能也会轮流到其他地方工作,这是一种最理想的状态。

同样,政府部门的信息官不一定局限于在一处工作,可能要负责几个部委。同类的业务可以划归一个组,不可分到部门。在工作过程中,人员不固定在一个点,可以经常互换。比如与财经相关的财政、税收、国有资产管理等部门,可以建立一支信息队伍:涉及到法律法规的.可以建立一支信息队伍;围绕着“四库”(注:人口.法人单位,空间地理和自然资源.宏观经济)也可以来构建一支信息队伍。按照这样一种设想,在将来的社会生活当中,这样的一支“信息官”队伍有其特殊的地位.他们利用信息技术手段,整合所有的社会资源,强化社会管理。

准确地说,应该把“信息官”定位在提供公益性服务和公共服务产品的特殊群体、独立的事业法人。可以把这种独立的法人协会化,成立一种行业协会。今后它的发展方向,应该成为一种独立的行业.应该是既存在于政府,又存在于事业单位、社区的三角互动的行业。

4.“信息官”队伍的建设

如何建立并稳定信息官队伍,美国的做法值得借鉴。人才要流动才不至于知识老化,要创造机制,吸引人才并最大限度发挥其作用。

美国前总统克林顿卸任前,曾给美国联邦行政科学院下达一项研究课题,要求研究政府的信息官队伍,目的就是怎样留住并吸引他们真正能够在电子政务中发挥作用。课题组在调查研究的基础上提出了一个思路,建议在管理体制、待遇、公务员身份上以及与硅谷、知名大学等的科学家们相互间的人才交流方面,政府应建立一个信息官绿色通道。这个绿色通道是指:政府信息官只要把工作合同履行完毕,就可以不受部门限制,随时来随时走,可以到大学教书、硅谷挣钱。另外在待遇方面,从事信息技术工作的信息官的工资比同级公务员高50%一1 00%。正因为有随来随走的绿色通道带来的人才交叉和交流,以及待遇方面的政策导向.几年之后美国的信息官队伍得到加强而不是弱化。

所以,现在我们应该在这方面做些整体战略性研究,包括信息官的人才流失问题,留住了的还有知识老化问题,如何通过人才的交叉、交流让我们的信息官队伍真正活跃起来.怎样吸引大学里一批批新的学者加入这支队伍。这些都属于这项研究的范围。我们国家目前

还没有创造公务员流动的机制和条件。像美国政府信息官那样的人才流动,与平常的人才流动相比较,其节奏要快得多。这一点值得调研和总结.信息官的流动率应该保持在什么程度.应该将此作为一个课题认真予以研究。

三、电子政务运行机制

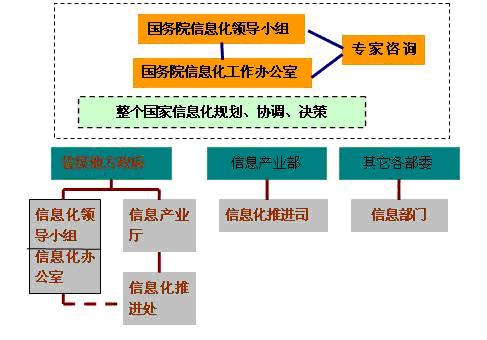

1.电子政务的宏观管理

前几年讨论比较多的就是电子政务整体框架设计,最顶层的就是从国家层面进行设计。这些年形成的“信息孤岛”、“烟囱林立”现象.就是缺乏统一规划的产物。在各个部门竞相申报电子政务建设项目时,谁强势谁就能把项目立起来。最后带来的后果有技术的因素,也有国家电子政务整个运行管理体制的因素.它们都带来了很多负面的影响。具体到细节上来说,这些工程当时没有统筹规划设计,没有遵循统一的标准规范.最底层的数据格式都不能很好地予以统一。

现在的”金字工程”,这十几个”金”是个问题,电子政务是否应该这么做呢7这么下去用不了多少年就能到1 O O”金”,再这样做下去就又会导致部门化。我们用单个项目的办法来建设电子政务.实际上等于在分割资源。本来是一个好好的蛋糕.结果被分割得七零八落。“金字工程”的目标并不一致,没有一个基于国家信息化战略框架的共同目标。像“金税”的出发点就是为了解决增值税的问题,已经搞了一期和二期工程,这个目的达到了,以后是否还是要按照部门的角度去做呢7对此应该重新设计,重新考虑。

2.信息化管理机构设置

目前各部委对于信息技术队伍是从辅助性办公的角度来定位的,一般最早在办公厅下面设立一个机构.做一些资料收集、技术支持等的辅助性工作。随着职能的逐步扩大,以这支队伍为班底成立了信息中心,随后在机构设置上也就被划出去而成为事业单位编制。各信

息中心在成为事业单位之后,基本上都在考虑做什么软件产品能在社会上好销售,对电子政务也就逐步漠视了,其具体做法在很大程度上游离于本部门的职能之外。设立信息中心的本意是希望有一个专门机构能强化信息化工作.然而”强化”的结果反而使其市场化,它要与社会上的信息技术公司合作和竞争才能生存。很多信息中心在和信息技术公司联手做一些软件产品.在全社会范围做市场化竞争。这样一来.信息化管理的路子就走偏了。开发产品,走市场化竞争,本来是信息中心的弱势;而另一方面,政府有大量的电子政务建设需要做,

但信息中心的支持能力不足,如此.电子政务建设就形成了一个怪圈。

这是由于电子政务建设的管理体制存在问题:不同的部门都在管,谁也不负全部责任。因此.应该结合”信息官”的管理制度.优化电子政务建设的管理体制,从政府改革这个角度来考虑信息化管理机构的设置和信息官队伍的建设。

3.需要强化政府信息主管部门的权威性

电子政务建设的组织协调工作本身是一个复杂的问题,要做好国家与地方之间、上下级部门之间、不同部门之间的统一协调.需要诸如技术、管理、制度等多种手段和方法的综利用;需要有一个强有力的机构来负责整体规划、监督执行、资源分配,包括队伍建设、标准设立等方面工作。但目前我国政府信息主管部门缺乏这种有权威的协调管理功能,不能很好地实现信息资源的有效整合。有些国家为了提高信息化管理部门的权威性,设立了总理信息化办公室;有些国家为了统筹信息化建设,专门成立了一个政府部门。因此我国在加强相关理论研究的基础上,也应该适时在实践领域探索建立有效的政府信息化建设的统筹协调机制。

四、电子政务绩效评估

1.绩效评估的出发点

电子政务的绩效评估是目前的热门话题。评估也是政府管理中的一个需求:电子政务项目建设的投入,以及投入之后有什么效果,对此公众需要知情;政府的主管部门也需要适时掌控。

在目前的电子政务评估中.指标评估法是一个较为推崇的工具,但指标评估只是手段之一,电子政务的评估不能完全依赖指标。完全依赖数字化的指标.既不能控制,也无法预期。其实更应该注重过程的评估,由于资源有限、资金有限,过程评估主要是强化电子政务建

设过程中,能不能用最小的成本产生最大的效益。

现时的绩效评估出发点往往忽视成本控制。所谓控制成本过程,就在于怎么优选.比如说选定项目的优先排序应该是第一指标.每一级政府或部门建设电子政务,其选择的项目是不是最优.能不能做出优先排序以确保有限的资金能发挥最大的作用。这种指标就是评价

电子政务的总体规划是否做到合理安排,也就是事前评估。

目前我国电子政务绩效评估还不完全具备条件,问题不在于想不想评估或者评什么.而在于有没有评估的队伍、评估的技术以及适合电子政务的评估方法。评估的队伍,评估的方法,评估前的准备,有什么评估的外部环境,谁在支持

我们的评估,这些都是亟待解决的问题。

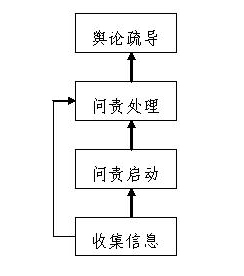

2.必须与问责制相结合

对电子政务的建设进行了绩效评估后由哪个部门负责约束,是否有相应的问责机制,也是设计评估体系时要考虑的重点。为此必须建立问责机制,包括通过立法途径,明确责任主体,权责一致.事权财权人权明确。每个项目都要资质认证,让有资质的队伍去干,对信息官进行问责.没有问责的评估,其意义不大。每审批一个项目,从各级人大就应该对这一级政府建立问责制,要追究这一级政府对该项目的责任。

3.需要公众参与

如果电子政务的绩效评估,不能引起社会的广泛关注和广泛参与,这种评估也是没有意义的。电子政务就是花纳税人的钱来提供公共服务的,社会不参与,公众不关注则与其初衷相背离。所以说评估的主要目的之一,在于引起社会的广泛关注,让社会知道政府的电子政务建设到了什么程度,有什么好处,起了什么作用。这样有利于大家的关注、支持和监督.最后真正的电子政务才能形成,它产生于民众之间,产生于民众的支持拥护之上。

五.电子政务理论基础

1.电子政务研究应立足于治理理论

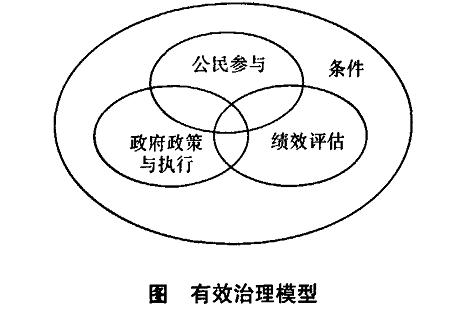

自20世纪70年代以来.西方发生的社会、经济和管理危机,推动了公共管理和公共行政理论研究的范式变革。以“治理”为代表的新理论范式提出了多元的、自组织的、合作的的公共治理模式。

目前我国的电子政务基础理论研究尚未步入正轨,我们的基础理论仍然是技术优先,仍然是以信息技术作为电子政务的基础。电子政务实际上是自然科学与社会科学的交叉学科么在学科交叉当中的理论基础是什么7要研究今天的电子治理理论,而治理理论和电子技术能够结合起来,这是我们今天发展电子政务的理论基础。治理理论强调的就是互动、资源共享.强调全社会的参与。正因为治理理论的兴起、实践以及对实践的指导.才有了西方的电子政务兴起和迅速发展。

有观点认为电子政务的理论基础是公共选择理论.吴院长不大认同这个观点。作为公共管理的两大理论,公共选择理论和治理理论的最大差别是:公共选择理论的基本前提是效率,效率选择。公共选择理论是从经济理论移植过来的.用经济人的现象来解释公共现象。那么,换句话说.每个人都在使自己的利益最大化,如果每个人、每个部门都在使用经济的规则、最大化的规则解释我们今天的政务管理和电子政务,那么电子政务就会仍然停留在一种项目建设上,它的作用远远发挥不了。

2.电子政务研究方法论

研究任何问题都讲求方法论。自然科学和社会科学的研究方法有很大区别,现在电子政务本身独立的研究方法还没有形成。研究的方法是什么7研究的范式是什么7研究方法和方法论问题还没有得到解决。信息资源不同于任何其他资源,比如说它不存在稀缺性问题、地

区性问题。自然科学比较强调实验,强调实证性。研究电子政务,完全用实证性的方法不行。大家都知道,电子政务是需求导向.是把信息资源提供给社会,为公众提供服务,为民众提供一种参与权和一种知情权。对此是没办法进行实证研究的,这更需要一种伦理的解决方法,甚至很多是非理性的研究方法。这么多年来社会科学进行了不少实证性研究,然而最后出来的真正实证性的成果却非常少,最后都是一些不伦不类的实证。如果电子政务研究不考虑其伦理性、价值取向问题、非理性问题,而完全靠实证的研究方法,那么它最终导致的就是技术化倾向,这样电子政务只能走技术化道路。

来源:《电子政务》出版社 2007年第3期

——评《政府绩效》

吴 江

说到政府管理的重要性,所有的官员都会滔滔不绝地讲出一番道理,但如果联系到具体的绩效产出或政策产品,恐怕谁也难以拿出实证来说明是什么管理要素、在什么时间、什么地点、在多大程度上发挥了什么作用。由美国三位著名的公共管理学者帕特里夏·英格拉姆、菲利普·乔伊斯和艾美·内德尔·多纳克合著的论著《政府绩效——管理至关重要》,用科学实证的研究方法揭开了管理与绩效的神秘面纱,这是近几年有关研究政府绩效论著中最有科学价值的、也最有实践意义的一部专著。早在十年前,这三位作者曾领导了一个轰动美国联邦政府和地方政府的“政府绩效研究项目”(简称:GPP),该项目历行6年,对美国联邦机构、州政府和一些较大的市镇政府的公共管理能力展开了评估。其成果包括了一些被广为熟知的有关管理制度和总体管理能力的评估结果,这些结果包含了相关政府本质特征的详细质量信息。这本书则对整个项目进行了全面报告,其中涉及到项目的理念、设计和方法,公开了数量可观的项目成果,并对项目的研究意义和应用前景进行了探索。

1997年,我曾到马克斯维尔学院专门拜访了帕特里夏·英格拉姆教授。在交流中我谈到了我1995年承担的一个研究项目《中国市县政府领导班子实绩考核指标体系》,以及在部分地区试点的情况。她很有兴趣地问我,在中国,进行绩效评估的为什么是领导班子?你们认为领导班子的管理能力和政府绩效的内在联系是什么?管理能力是如何影响政府绩效产出的?说实话,我们的研究并没有认真思考过产生绩效的能力因素及标准究竟是什么,这也是长期困扰我的一个现实问题——是否以胜败论英雄?而她领导的绩效研究却独辟蹊径,抓住了绩效评估最本质却往往被忽视的问题——绩效管理能力。在以后几次的交流中,她反复强调有效的管理是政府总体绩效的基本保证;管理如何发挥作用以及何时发挥作用;政府的管理者及其管理制度、管理方法和运作情况如何影响着组织的绩效表现;积极影响和负面影响都有哪些要素,这些都应该成为未来分析绩效和理论研究的重点。

在连续六年的项目研究以及对美国有关联邦机构和各级政府的评估实践中,英格拉姆教授领导的项目研究归纳出了一套管理能力的具体构成要素,对政府应如何整合这些构成要素从而优化自己的管理能力进行了明确说明,并用这套清晰的管理能力与要素模式来表述政府绩效评估,给出了一个清晰而又令人信服的美国政府管理能力现状的总结。与所有研究和推动政府绩效评估的模式不同的是,他们并没有研究政府绩效本身的标准而是把管理能力作为其关注的核心。这样做的目的是制定并应用那些能够准确反映联邦政府、州政府和地方政府管理能力的评测指标,从而更清楚地阐明管理的作用。能够做到这一点并非易事,显然该书加深了我们对政府绩效和公共管理中的关键性因素的理解。

该书所表述的管理“能力”是指政府统筹、发展、指导和控制其财政、人力、物力和信息资源的内在能力。从本质上讲,就是政府在适当的地点和适当的时间利用适当资源的能力。因此,能力取决于管理者和制度的质量:拥有得力管理人员和完善管理制度的政府和机构具备很高的能力,有可能取得更好的绩效;反之则不可能。政府的能力受四种重要手段驱动:政府管理制度的特点、领导重视的程度和特点、不同管理体制间的兼容性和融合度、政府采用结果管理的程度,同时,还受到政府外部环境的影响。因此,确定管理能力的评估标准,主要有五个方面:一是管理制度的评估,二是领导作用的评估,三是体制间整合协调的评估,四是绩效结果的评估,五是管理环境评估。通过对这五个方面的评估,促使政府管理进行最大程度的改变:(1)政府要不断明确自己的目标及使命;(2)在追求目标的过程中,政府的管理会更加符合实际需要,具有灵活性;(3)管理要素与绩效相联系时,预期的行动是有价值的;(4)为了实现更有效的绩效,新的领导权威需要来自于机构内外的力量和支持。

研读这本专著,使我们从科学实证的逻辑结构层面理解了“管理至关重要”的公共管理理念,也更深刻地理解了对政府绩效的期望值要与政府真正的行为能力相一致,而且必须要创建这种能力。政府及其公务员都必须努力创建并维持一个有益于管理绩效的能力环境。(作者系中国人事科学研究院院长)

来源:《中国人事报》2007年3月26日

■科学衡量绩效,是选拔任用和管理监督领导干部的基础与前提。用什么样的指标考核绩效,用什么样的标准衡量绩效,干部就会相应以什么样的态度来对待绩效。

■领导绩效的本质就是对组织绩效所承担的集体责任和个人责任,或者说是集体贡献和个人贡献。相对组织绩效来说,领导绩效是手段,是为组织绩效服务的。

■绩效考评系统的核心是考核指标体系和评价标准。建立领导绩效考评指标体系,是一个评价事与评价人,评价组织与评价个人有机结合的综合评价系统。

领导绩效是指各级党政领导班子和领导干部,依据执政党确立的奋斗纲领和目标,在履行宪法赋予的国家职能和行使公共权力过程中的业绩和效果。科学衡量绩效,是选拔任用和管理监督领导干部的基础与前提。用什么样的指标考核绩效,用什么样的标准衡量绩效,干部就会相应以什么样的态度来对待绩效。领导绩效考评制度直接影响着干部的政绩观。因此,建立科学的领导绩效考评制度,是深化干部人事制度改革的一项重要而紧迫的任务。

领导绩效考评的内涵和目标

领导绩效考评是指考评机构对领导干部绩效表现的考核与评价活动。其内涵是对领导干部在组织群众实现本地区、本部门既定的规划和目标过程中,所进行的投入、产出、结果以及由它们所反映出的效率、效力、经济、公平、质量等维度设置绩效指标和标准,并在日常的干部管理和考核工作中围绕绩效指标收集有关领导活动趋向于既定目标的进展情况的信息,从而通过与绩效标准的比较,确定领导及其组织的绩效表现情况,进而对其绩效进行评定和划分等级。

由于领导集体或领导者在一个组织中处于法人地位,他们在组织中的行为表现就不是个人的行为表现,而是代表组织的行为表现,他们要对组织的绩效负全责。因此,领导绩效的本质就是对组织绩效所承担的集体责任和个人责任,或者说是集体贡献和个人贡献。相对组织绩效来说,领导绩效是手段,是为组织绩效服务的。因此,领导绩效考评既包括对组织的考评,也包括对领导班子和领导个人的考评,既包括对履行经济发展和社会管理职能的绩效考评,也包括对党政机关内部管理的绩效考评。

领导绩效考评既是管理组织的重要手段,又是管理干部的有效工具,其目的既要推动各部门工作高效运转,又要大力培养选拔优秀人才。领导绩效考评的目标设定,应考虑三个维度,一是发展战略目标,二是管理效率目标,三是人才开发目标。发展战略目标一般是指按照国家制定的社会和经济发展五年规划,各项事业发展战略,如可持续发展战略、科教兴国战略、小城市发展战略、人才开发战略的总体要求,各级党政领导机关根据自己的职能范围,制定的五年发展规划及目标。发展战略目标是统揽领导绩效的总目标,管理效率和人才开发是服从发展战略的具体绩效目标,这三个目标不是并列的关系。但是一些干部把绩效考评的目标单纯地设定在干部的晋升去留上,创造绩效就是为了追求提拔的价值取向,想方设法用所谓的“绩效”,为个人捞取好处。这些现象,严重侵害了群众利益,损害了党的形象,必须引起我们的高度重视。选拔优秀人才不是最终目的,它是落实发展战略,满足社会公共需求的资源条件。所以,我们必须始终把发展战略目标放在绩效考评的首位,离开了这个总目标,其他两个目标都会误导干部创造绩效的价值取向。管理效率目标是指通过绩效考评,推动和促进党政机关内部建立健全工作责任机制,优化组织结构,提高工作效率,降低行政成本,克服官僚主义,改进工作作风的问题。人才开发目标是指通过绩效考评,对领导干部的德才表现做出公正的评价,给予合理的奖励和报酬,发现优秀领导人才,做出更有针对性的培训计划,以及科学配置、合理交流人才资源。

领导绩效考评的原则

设计领导绩效考评体系,应是一个能够反映公共管理多元目标的价值标准体系,而不是传统的单一“效率取向”。因此,须遵循以下四个原则:

价值导向原则——领导的绩效反映的不是一般的管理效率,而是反映了对较高价值的管理效益的追求。一定的绩效总是与一定的价值目标相联系的,绩效的本质是实现组织目标的产出,是表明达到组织目标的成功度,因此,领导干部创造绩效的过程,就是追求组织目标的过程。遵循价值导向原则,就要求我们设计考评指标体系必须把着眼点放在现阶段社会发展正面临和所要解决的主要社会矛盾上,而不是面面俱到,事无巨细。社会主要矛盾不同,社会发展的整体价值取向就不同,评估领导绩效的指标体系也就不同。党的十六大确立的执政为民思想和以人为本的科学发展观,表达了执政党和广大人民群众的基本社会价值取向,这一社会价值取向对绩效考评指标体系的确定起着决定性作用,指标体系的设计必须从总体上反映中央提出的坚持科学发展观和坚持“五个统筹”的原则。

合法性原则——党和国家机关的工作绩效,是管理主体依据宪法和行政法规赋予的国家职能和公共权力,依法执政的结果。它主要体现在两个方面,一是机关在履行公共管理职能中所产生的工作效率和工作成果,它主要表现为行政投入和行政产出的关系;二是机关所提供的公共产品和公共服务所产生的社会效益和社会影响,它主要表现为公共供给与公共需求的关系。担负领导职务的高中级公务员在这两个方面都负有重要的政治责任和法律责任。领导绩效的所有表现应该都看作是有法可依和依法授权的组织作为,绝不是一种个人的随意作为,也不是像企业那样可以自负盈亏的市场行为。

职能依据原则——在社会主义市场经济条件下,我国政府正逐步从过去“无所不能”向“有限责任”转变,更多地强调向社会提供公共服务,满足社会的公共需求。强调政府在市场经济中要做到有所为有所不为,主要通过政策服务等手段进行宏观调控,简化行政审批,强化宏观管理职能,弱化微观管理职能,将该由社会组织行使的职能转交给社会组织,使市场和政府各自处在一个适当的位置。我们在设计绩效考评指标体系时,要充分考虑转变政府职能的要求,把握好绩效的标准问题,主要指标必须是创造履行党政领导职能的绩效,而不能把全社会各种组织特别是需要企业和市场发挥作用的项目和指标,再全部背在自己身上。

领导的职能有层级的差别,也有专业分工的不同,这样就形成了纵向的中央政府和各级地方政府,横向的政府中的各个部门等管理部门。因此,管理主体不同,即公共服务供给者不同,意味着他们所管理的公共事务的性质、内容和方式就不同。他们的绩效目标、进行绩效评估时所划分的评估项目也不同。绩效目标和评估项目不同就会有不同的评估标准。

公众满意原则——社会公众的满意度是指社会公众和社会组织对政府所提供的公共服务和公共产品,以及党政领导干部的公务活动的相对满意程度。领导活动是否相对地满足了社会公众的需求是领导绩效考评的一个重要依据,也是设计指标体系必须遵循的准则。社会公众满意度在设计指标体系中主要体现在两个方面:一是党政机关和领导干部的工作,能否满足广大公众的利益需求,其程度总是相对的。这种满足的程度可划分为满意、比较满意、不满意等。同时,处于不同满意度层次上的社会公众的人数也是相对的。二是领导活动过程中如何对待和处理群众反映强烈的社会问题。这个问题与社会公众的满意度也密切相关。领导是否建立了与社会公众之间进行信息交流与沟通的渠道和机制、是否及时解答和处理社会公众反映的问题,这都应作为考评指标体系的重要系数。因为,领导绩效考评的过程就是通过评定与划分绩效的不同等级,来改善和回应社会公众对领导干部有效监督和批评的过程,也是提高领导效率、能力、服务质量和公共责任的过程。

领导绩效考评的指标体系和评价标准

绩效考评系统的核心是考核指标体系和评价标准。一个设计良好的绩效考评指标体系是全面正确衡量党政领导机关和领导干部工作的尺度,它将清楚地表达领导工作的目的和目标,定义提供的产出和结果,并指定这些产出和结果所期望的质量等级。

建立领导绩效考评指标体系,是一个评价事与评价人,评价组织与评价个人有机结合的综合评价系统。组织绩效考评是以组织承担的管理职能和目标任务为基本依据,领导绩效考评则以任期内的目标责任为基本依据,这两者之间既有联系又有区别,从绩效目标来说是一致的,组织目标就是领导目标,这与一般个人绩效目标是不同的。但考评组织绩效的目的是促进组织效益的最大化,而考评领导绩效的目的是促进领导效益的最大化。组织绩效关注的是组织履行法定职能的表现,要求组织行为的理性化、合法化与规范化,行为规范,运转协调是组织效率的保障。领导绩效则更加关注领导者的理性行为和主观能动作用,强调领导干部的创造性活动,以解放思想,开拓创新,带领群众实现既定目标为导向。同时,领导绩效考评的主体不同,指标设定也有很大差异。所以领导绩效相比组织绩效更富有弹性特点和应变特点。因此,设计考评指标体系既要考虑领导履行组织职能的基本考评指标,又要有鼓励领导变革创新的动态考评指标;既要有规范领导的通用性考评指标,也要有反映领导角色差异的特殊性考评指标;既要有任免机关和业务主管部门规定的任期考核指标,也要有管理和服务对象的满意度指标;既要有定性考评指标,也要有定量考评指标。综合以上各种因素,我们认为领导绩效考评指标设计应以通用性指标为基础,以管理职能为依据,以服务社会和服务群众为导向,具体可分为领导作用指标与领导效益指标两大类。

领导作用指标是指领导集体和个人为促进组织绩效、实现组织目标所投入的管理要素。具体包括领导能力、战略与规划、人力资源管理、发展协调公共关系、管理创新五项指标。领导效益指标是指领导作用对组织绩效所产生的影响及结果。具体包括群众满意度、社会贡献度、主要绩效的成果、公共支出效果、组织发展的效果五项指标。这个指标体系,可视为一个通用管理考评指标体系,重点强调的是管理绩效和服务绩效,通过领导作用的有效发挥,使组织目标顺利实现,并取得良好的组织效益。在各项标准中,根据组织的不同职能,可设定具体的二级指标,每项指标可视不同要求予以量化,但并不要求都必须量化,关键是指标描述的清晰化,质量标准的具体化。(作者为中国人事科学研究院院长、研究员)

来源:《中国人事报》2007年3月30日

当前,在各级政府人事部门的指导下,建立和完善人才公共服务体系,大力推进人才公共服务业的发展,不仅是加快推进人才强国战略的重要途径,也是加强政府公共服务职能的改革措施。政府之所以必须承担起公共服务的职责,是因为只有政府才能代表和维护公共利益,才能满足公民的公共需求。由此可以得出:公共利益是人才公共服务的唯一价值追求和价值准则。理解这一准则,首先要明确什么是政府的公共服务职能。

公共服务其内涵有三层意思:一是政府只能在公共领域发挥职能作用,是公共代理人角色,为所有公众提供平等的公共服务;二是政府的责任是维护和增进公共利益,确保公共利益公平分配,以及公共利益不受到侵蚀;三是政府及其所属机构提供的服务产品,必须是和公共利益相关的非排他性和非竞争性产品,不能有盈利和自利行为。按照这一界定我们对人才公共服务的内涵也可以给出一个合理的定义:即政府人才管理部门及其所属人才服务机构,为保障公共利益在人才资源配置中的支配地位,维护人才的合法权益,促进人才的健康成长和全面发展,并根据人才的公共需求所提供必要的公共服务。

把公共利益作为我们建立人才公共服务体系的根本出发点和价值准则,对于统一认识转变观念,进一步解放思想,深化人事制度改革,大力发展人才公共服务业,具有重要的理论指导意义。

首先,明确政府的角色和责任。公共服务职能为什么长期缺位?政府该管的事为什么没有管好?一是观念问题,二是投入问题。长期以来,各级政府主要精力在抓经济建设,主要投入在国有企业和基本建设项目,而对于关系到广大群众切身利益的民生问题,诸如就业、教育、医疗、住房、交通、社会保障等公共服务关注不够,出现了“一条腿长,一条腿短”的角色错位缺位现象。而依靠市场为什么不能解决这些问题呢?经济发展了,老百姓有了钱,为什么反而上不起学,看不起病,住不起房,就不了业,养不了老呢?问题就在于公共利益被市场行为侵蚀了!当社会成员都在市场竞争环境下求生存时,有谁站出来维护公共利益呢?谁来唤醒我们的“心灵工程师”、“白衣天使”、“护花园丁”?只有政府才能承担起维护公共利益的责任,这也是公民信任政府公务员的唯一理由。比如大学生就业难的问题,对于个体来说是个市场选择问题,对于整体来说则是就业政策问题,政府必须承担这个责任,人才公共服务的首要职责就是促进就业,创造就业是公共利益的追求。因此,维护公共利益是政府首要的也是最重要的责任。

其次,理顺政府与市场的关系。发展人才服务业,完善人才资源配置体系,应该大力发挥市场配置资源的基础作用,促进政府的职能进一步转变,实现政企分开。现在有句话,说凡是市场能做的,政府都不要干预,凡是市场不能做或不愿做的,政府来做。听起来蛮有道理,但是很难操作。我们常说市场是利益驱动,无利不起早。那么,政府为什么无利要起早呢?纳税人花钱为什么容忍政府去做无利之事?其实,政府也是“利益驱动”,所不同的是公共利益的驱动,两个不同的利益导向,并不是完全对立的,它同时可以满足社会成员的不同利益需求。但政府总是在寻求公共利益的需求在那里?并以此界定和市场的分工与关系调整。人才公共服务与市场服务的关系,只能用公共利益的需求来调整和界定。

第三,找准人才公共服务机构的定位。目前政府所属人才服务机构的地位很尴尬,单位性质、职能作用、服务方式,越搞越不明确,脚踩两只船,哪边有利就朝哪边靠。问题的症结在于人才公共服务事业,运用何种资源,谁来买单?能否买得起?买不起怎么办?长期以来,政府部门在履行公共服务职能方面,采取管办不分的方式,弊端很多,致使服务机构行政化、服务人员干部化,服务方式机关化,经费投入自主化。目前事业单位分类改革的难点,在于政事关系、事企关系理不顺,公共服务的监管主体和执行主体存在错位和越位问题。政府与人才公共服务机构是裁判和运动员的关系,本不该错位越位,一个监管角色,一个执行角色。问题出在大前提上,这就是必须认同和遵守一个游戏规则,这就是运用公共资源维护和增进公共利益。而目前的游戏规则并不一致,政府这个裁判吹的是公共利益规则的哨,但不愿意为公共利益买单,或买不起这个单。而人才服务机构踢的是市场交易规则的球,政府的哨叫不停、罚不下这个运动员。

政事分开原则不能照搬政企分开原则,政事关系不是政府与市场的关系,公共服务事业光靠政府做不了,推向市场也不行。政事关系是有合有分的关系,不能只讲分,不讲合。在公共服务的资源利用上是整合关系,在服务职能的责任上是分工关系,目的是公共资源的效益最大化。既然是有合有分关系,运行基本规则就要保持一致。人才服务机构不能搞两套游戏规则,只能选择其中一个,公共利益和自身利益不可能同时产生效益最大化。当然,维护公共利益,也不能不计成本,不讲质量。所以提高公共支出的有效性,加强公共服务的绩效考核,降低公共服务成本,提高服务人员素质,加强政府监管力度,搞活服务运行机制,才是根本出路。(作者系中国人事科学研究院院长、研究员)

来源:《中国人事报》2007年10月26日总第1166期

——事业单位的行政级别该不该取消

主持人本报记者 朱亚勤

出场嘉宾

吴 江 中国人事科学研究院院长 研究员

“我个人认为,事业单位是不是能够取消行政级别,取决于事业单位与政府的职能联系和法律关系。也就是说,要根据事业单位行使权力的性质而区别对待。”

苏海南 劳动和社会保障部劳动工 资研究所所长 研究员

“事业单位取消行政级别的改革将有一个过程。现在配备的干部本身有级别,最近几年内,可以对其个人按原有行政级别来安排。但是对于单位来说,则可以取消行政级别。”

高小平 中国行政管理学会副会长 兼秘书长 研究员

“绩效评估是对公共服务加强监管的有效手段。如果公共资源被内部人不当地分配了,绩效肯定会受影响。”

沈荣华 上海公共行政与人力资源 研究所名誉所长 研究员

“政事分开不能完全照搬政企分开,必须在改革的实践中,探索一条政事分开的事业单位人事制度改革新路。”

编者按

9月21日,本报《特别关注》版推出了《激赏之中有质疑——深圳事业单位改革引发争议》的报道,5位专家学者应邀对深圳市推出的一系列颇具新意的改革方案进行了前瞻和探讨。广大读者对该报道反响热烈。

应读者要求,今天本报记者再度邀请了4位对事业单位改革颇有研究的专家,就此次深圳事业单位改革涉及的若干核心问题进行了更深层次的对话,希望能对基层事业单位改革的操作者或关心此项工作的读者有所启示。所载观点不代表本报意见。

焦点一:事业单位的行政级别该不该取消

背景:1996年,《中央机构编制委员会关于事业单位机构改革若干问题的意见》中就已明确提出,要“遵循政事分开的方向,逐步取消事业单位机构的行政级别”。然而,由于各种原因,这一改革方向在以后的事业单位改革中并没有很好地贯彻落实。相反,有些部门(如高等院校等),还强化了事业单位的行政级别。

主持人:欢迎4位嘉宾的到来。前不久,深圳市在事业单位改革方案中提出,“取消现有事业单位的行政级别,在现有干部管理权限维持不变的基础上,全面推行职位职级管理制度”。这一提法刚一公布,就引起了社会各界的广泛关注。在大家看来,事业单位的行政级别能否取消?

沈荣华:政事不分的“行政主导型”事业体制,使“官本位”趋势愈演愈烈,严重制约了我国事业单位的发展,影响了优秀青年专家长期从事科研工作的机制和动力。因此,我是积极赞成取消事业单位行政级别的,是这项改革的极力支持者、鼓吹者。

然而,取消事业单位行政级别,是一项十分复杂的系统工程,任务十分艰巨,必须按照十七大的要求,从中国的国情出发,合理借鉴国外公共服务部门的成功经验,全面推行职位职级管理等制度,并做好必要的改革保障工作,体现改革的过渡性,把改革的力度和社会的可承受度有机结合起来,平稳有序地推进中国的事业单位改革。

苏海南:我们搞社会主义市场经济体制,不论是企业也好,还是事业单位也好,都不应该搞行政级别。行政级别与事业单位的贡献大小并无直接联系,对事业单位将来的可持续发展也没有正向帮助。取消行政级别,是事业单位改革的方向。行政执法类的事业单位,以后应纳入到公务员队伍中去。非行政执法类的其他事业单位,都应该取消行政级别。

行政级别是我们中国的特色,干部的安排、阅读文件的范围等,都和行政级别挂钩。因此,取消行政级别的改革将有一个过程。首先,事业单位应该淡化行政级别;其次,具备条件的,就取消行政级别。现在配备的干部本身有级别,最近几年内,可以对其个人按原有行政级别来安排。但是对于单位来说,则可以取消行政级别。

吴 江:事业单位的行政级别是政事不分的产物,也是长期形成的干部管理体制决定的。推进事业单位改革一个重要目的是政事分开,这就要求解决“一切以行政级别划线”的弊端,但不等于简单地取消所有事业单位的行政级别。我个人认为,事业单位是不是能够取消行政级别,取决于事业单位与政府的职能联系和法律关系。也就是说,要根据事业单位行使权力的性质而区别对待。就整体来说,多数直接从事公共服务的事业单位,不具有强制性的公共权力,比如学校、医院和文艺单位等等,可以独立成为社会法人组织,与政府不存在隶属关系,对这样的事业单位来说,有行政级别弊大于利。

反之,一些干部培训机构、履行监督职能的技术部门以及直接为政策服务的研究机构、宣传机构,如党校、证监会、新华社、社科院等,它们是在政府授权之下履行国家的公共职能,所以不能简单地取消其行政级别。这些机构如果取消行政级别,就无法正常履行正常职能。

所谓的行政级别,就意味着在每一个公共组织层级上对国家承担不同的责任和义务,掌握不同的公共资源,履行不同的职能和权力。我们相当一部分事业单位实际是党政机关的辅助性机构,工作性质本身就决定了其行政隶属关系。所以,不能一概而论取消行政级别。

高小平:事业单位改革的总体思路,应该是分类改革。取消行政级别与否,也应该分类来研究这个问题。

在目前界定的三类事业单位中,承担政府转移的部分行政职能、公益性很强、提供公共服务的事业单位,这部分还应保留行政级别。有了行政级别,可以便于管理和开展工作。

还有一类,准市场化程度比较高的,有一部分市场活动范围的,半公益性的事业单位,可以逐步取消行政级别,但要有一个过渡期。比如国务院各部委直属的报社、出版社、文化类单位,也包括高校等既有公共服务的因素,同时有产业化因素的事业单位。

第三类,是纯市场化的、按照企业管理方式运行的、可以进入市场的事业单位,如会计事务所、各类认证机构等,这些就可以取消行政级别,工资待遇按照一定的规定执行。不过,还可以保留单项的政治待遇,比如看文件、出席会议等。另外,对这些单位的领导干部,取消行政级别应该有年龄界限,应该是“老人老办法,新人新办法”。那些接近退休的,最好还是保留行政级别;那些年轻的,就可以完全市场化。

焦点二:“以事定费”是否可行

背景:长期以来,国家和各级政府对事业单位的拨款,基本上是按事业单位的在编人员安排工资福利和公用经费,即“按人头拨款”。这样做的结果是造成事业单位人员不断膨胀,“人浮于事、效率低下”,成为人们对于事业单位的指责焦点。

主持人:从按人头拨款到实行“以事定费”,深圳此次对事业单位的财政供养方式作出根本改变。那么,“以事定费”在我国的事业单位中是否可行?

沈荣华:对提供公共服务的事业单位,实行由编制等部门界定单位承担符合公共财政承担的职能和事项,由财政“以事定费”,这是一大创造。它是解决我国事业单位长期以来机构臃肿、效率低下、财政负担加重的根本办法。

1990年代,我在上海一项事业单位改革的研究课题中,就提出改革事业单位经费管理方式,从“拨款制”转向“项目制”。项目制实际就是以项目定经费,不是按照人头定经费。“以事定费”关键要建立一个“以事定费”的评估机构,这个机构最好是专业化、社会化的,光靠编制、财政部门是不够的。

吴 江:我认为,实行“以事定费”首先要有两个前提。一是公共财政能否有实力购买全部公共事业产品。二是对事业单位中人力资本的价值能否给予科学评估衡量。事实上,政府能够支付的,只能是最基本的公共服务产品,绝大多数的公共产品和公共服务需要运用社会资源和市场机制才能实现,如大学教育、科研院所、医院、新闻出版、演艺团体等提供的公共服务,完全“以事定费”是行不通的。

“以事定费”实际是政府的“外包制”,这从经济和效率角度是合理的。但不是所有事业单位都能够适合这种作法。对“以事定费”要有科学合理的界定,否则就会导致逻辑错误,即“事比人重要,事值钱人不值钱”,这不符合以人为本的管理思想。要看到事业单位的广大专业技术人员和管理人员,仍然以公共利益为价值取向,以公共职责为最高使命,以全心全意为人民服务,为国家无私奉献为最终归属,他们的积极性、创造性和聪明才智,绝不是拿金钱能够计算出来的。结论是一律实行“以事定费”,一是政府买不起所有服务,二是金钱买不起“人心”。

苏海南:“以事定费”这种改革的探索,从大方向上看是对的。目前,纯公益型和准公益型事业单位可以探索走“以事定费”这条路。经营开发类事业单位,就让它直接进入市场,转制为企业。在具体探索实施“以事定费”时,为了正确处理改革发展和稳定的关系,可以有两类选择。

一类是对少数人员构成素质高、历史包袱少的事业单位,可以探索一步到位“以事定费”。另一类是对大多数公益型和准公益型事业单位,可采取两种途径分步改革:一种途径是按人来界定,走“老人老办法,新人新制度”的路子。对那些能力弱、年龄大、无法适应“以事定费”改革的人员,仍然按人头拨款由财政养起来,但以后这部分人头费不会多涨;而对那些有能力适应改革带来的冲击和挑战的人员,则按照市场机制“以事定费”,让“新人”发挥他们的能力,作出更大的贡献,获得比“老人”更多的报酬,当然,“新人”同时也面临较大的风险。

另外一种途径是新老办法结合并用。对公益性事业单位,政府这些年给的经费也不多,既有的经费可以继续拨,但以后不再增加,采取一步封死的做法。这些事业单位额外需要经费,就去揽“以事定费”的活,由政府提出项目,你完成任务,获得收入。这实际上是对经费缺口实行“以事定费”。

国外没有事业单位,也基本没有给事业单位定编制的概念。政府一般都是按“事”的工作量大小或“事”的数量质量来确定费用,对前者如公共图书馆、博物院等,即按其工作量等定人定经费;对后者如科研项目、公共设施设计等,即按完成该项目需投入的人力、智力等确定价格,向社会招标购买。经过许多年的运作,国外在这方面已形成比较规范的做法。

焦点三:法人治理结构如何确保公共服务方向

背景:法人治理结构又称为公司治理,是现代企业制度中最重要的组织架构。公司作为法人,也就是作为由法律赋予了人格的团体人、实体人,需要有相适应的组织体制和管理机构,使之具有决策能力、管理能力,行使权利,承担责任。这种体制和机构被称之为公司法人治理结构。作为我国四种法人之一,事业单位目前基本上很少实行法人治理结构。

主持人:事业单位运用的是国有资产。请问,实行法人治理结构,事业单位如何避免公共利益与个体利益的冲突,并确保其公共利益方向?

吴 江:实行法人治理结构有重大的进步意义,即政府放权,使事业单位拥有更大的自主权。但是实行法人治理结构,必然存在公共利益与事业单位个体利益的矛盾。要能够有效地解决这一矛盾,我认为根本出路在于建立民主管理和民主监督机制。代表公共利益的组织要防止内部人控制。要让我们每个病人、每个家长、每个学生,都能够来监管我们的医院和学校。法人治理结构是一种通过社会形成的自我约束体制,要靠社会公共服务对象对事业单位形成刚性的约束力。

内部人控制是将来公共事业单位的隐患。它最大的一个问题是不能把公共利益摆在最重要的位置。当政府直接管的时候,他的游戏规则和政府是一样的。当政府放权了,政事分开了,它把游戏规则就有可能变成谋取集团利益最大化了。

所以说,政府的市场监管不能缺位,要保证公共服务组织、公益事业单位仍然把公共利益作为主导。从这方面来说,法人治理结构关键在于领导人的选拔和监督制度,比如要面向社会公开选拔领导人员,有的事业单位就得由上级组织任命领导人员;有些法人治理结构就需要社会产生独立董事。

高小平:首先,事业单位要有明确的章程,并且其章程的制定应在政府的指导下,广泛听取社会服务对象和事业单位内部职工的意见;其次,事业单位的主要负责人应该是上级委派的,或者是有政府代表参与的;第三,要加强监督,并实施有效的监管。通过审计、纪律检查、行政监察等方式,建立保持一种经常性的监督机制。第四,建立科学的绩效评估制度。绩效评估是对公共服务加强监管的有效手段。如果公共资源被内部人不当地分配了,绩效肯定会受影响。

沈荣华:事业单位建立法人治理结构以后,如何确保事业单位的公共服务方向,实际上提出了一个事业单位治理结构的动力机制问题。在事业单位中,由于真正的出资人是国家,坐在理事会、管理层、监事会中的成员并非是出资人本身,而是由出资人(国家)通过一定的法定程序聘用的各类管理人员,他们都可能对事业单位的法人资产不负责任,从而造成事业单位的效率低下,公共服务没有加强,群众满意度没有提高。因此,要保证事业单位法人治理结构有效运作,必须加强动力机制。这个动力机制,就是要在党管干部的原则下,在事业单位中建立国家出资人代表的选用、激励、考核机制,以保证事业单位法人治理机制的有效性。

苏海南:这个跟把握国有企业经营方向类似。国有企业也有法人治理结构,但并不影响到国家有关政策和目标的实现。

要使国有事业单位确保公共服务方向,有几个渠道:一是政府作为国有资产的管理部门,要对事业单位的发展目标和方向提出明确的要求;二是事业单位法人治理结构的理事会成员和行政执行人,需要由政府挑选和任命;第三,如果事业单位对国有资产的运用,偏离了公共利益方向,国家可以抽走国有资产。今后,还应该发展一些非国有事业单位,让民间人士、资本也参与公共事业的建设。

焦点四:政事分开能否效仿政企分开

背景:目前,我国的事业单位正面临着“政事分开”的最艰难过程。党的十七大报告指出,要推进事业单位人事制度改革,加快推进政事分开。

主持人:政事分开,是事业单位管理体制改革的基本原则。政事分开能否仿效政企分开,二者有何不同?

沈荣华:实行政事分开,是推进事业单位改革的主要标志。那么,事业单位的法人治理结构与企业公司法人结构两者有什么联系,区别是什么。我想,事业单位要建立法人治理结构的原因与公司建立法人治理结构的原因是相同的,都是由于委托——代理关系。建立事业单位法人治理结构就是要让事业单位独立、合法、有效、合理地支配自己依法获得的法人财产,并承担相应的责任。从这一点看,事业单位与公司是相同的。

但是,事业单位法人与公司法人有本质上的区别:一是事业单位是国有资本投入,而公司是多元投资主体投入;二是事业单位以社会效益为主,兼顾经济效益,而公司追求的主要是经济效益;三是事业单位工作人员由国家财政资金供养,而公司人员由公司有偿聘用。所以,事业单位的法人治理结构绝不是企业的“股东”模式,应当是当今的“共同治理模式”(决策机构、执行机构,监督机构)。因此,政事分开不能完全照搬政企分开,必须在改革的实践中,探索一条政事分开的事业单位人事制度改革新路。

高小平:政企分开遵循的是市场经济的基本规律和原则,其实质是根据市场经济发展的要求,政府负责营造公平、公正的发展环境,而企业是市场经济的主体,二者的职能完全不同。

而政事分开遵循的是公共管理的运行规律和政治发展的规律。政府和事业单位有一个共同的地方,即他们都是提供公共服务的,而且是为市场经济主体服务,本身都不是市场经济的主体。

所以说,政事分开是有行政权力的机构,和没有行政权力而履行公共服务职能的机构两者之间的关系,是权力运作方式的调整和对权力运行的规范化。政府和事业单位都提供公共服务,政府是运用行政权力提供公共服务,事业单位是运用非行政权力的国家资源提供公共服务。

苏海南:政企分开和政事分开,二者有相同点,也有不同点,主要是涉及的领域不同,它们的功效和目的也不同。

政企分开是政府不直接去运作经济建设领域的事情,以便于把经济方面的发展和政府权力切割开,避免行政权力对企业和市场运作造成不该有的干扰,从而影响市场机制发挥基础性作用;同时也便于政府不当运动员,只当裁判员,从宏观角度行使经济调节、市场监管等主要职能,从而保证经济建设的正常运行。

政事分开,主要是指社会建设和文化建设领域。政府不直接做文化建设、社会建设的具体事项,将其交事业单位去做,政府只管文化建设、社会建设的宏观规划、制定规则等事情,也是只当裁判员,不当运动员,以利于社会建设和文化建设的运作符合市场经济的规律。所以,政事分开可以借鉴政企分开的经验,但必须有自己的特点。

来源:《中国人事报》2007年11月2日总第1169期

在新的历史起点上,十七大首次将人才强国战略写入党的全国代表大会报告和党章,这是新时期推进人才强国战略的重要机遇,凸显了人才强国战略在实现科学发展中的基础地位和关键作用。

但是,推进人才强国战略仍然面临着诸多挑战,主要是:我国经济社会发展急需的高层次和高技能人才严重短缺,人才队伍素质特别是创新能力有待进一步提高,党政干部队伍的领导能力和领导水平亟待提高;结构性矛盾比较突出,人才在区域、城乡、产业间分布不甚合理;人才工作的政策措施和法律法规不够系统配套,人才工作体制尚不完善,与市场经济体制相适应的人才工作运行机制有待进一步健全;人才开发投入不足,政府、用人单位、个人和社会等多元化的投入机制亟待建立。

这是新时期推进人才强国战略的重要背景。从政府人事部门的角度,需要树立大人事观念,以改革创新精神加快推进人才强国战略。

树立以人为本的科学理念,努力实现人才的全面发展。科学发展,主要是指社会和人自身的发展问题。从这个意义上说,人才强国战略不仅是科学发展的基础和保证,也是科学发展本身的一项重要内容,实现科学发展与实施人才强国战略高度一致。

以人为本,在贯彻落实科学发展观上就要实现全面协调可持续发展,克服长期以来的“见物不见人”的落后思维。以人为本,在经济发展上就要努力建设一支懂经营、善管理的企业经营管理人才队伍,培养造就一大批世界一流科学家和科技领军人才,提高自主创新能力,建设创新型国家。以人为本,在政治建设上就要大力提高党政干部人才队伍综合素质,提高各级党政干部发展社会主义民主政治的能力。以人为本,在推进文化建设和社会建设上就要注重专业技术人才队伍建设,提高公共服务能力。以人为本,在建设社会主义新农村上就要确实重视和培养一大批农村实用人才和技能人才。

实现“又好又快”的经济发展新模式,关键在于提升人才资源质量。又好又快的发展需要以知识创新、科技创新、产业创新不断加速为基础和保障。人才的数量和质量已成为发展的关键因素,这进一步证明了人才资源是第一资源。

因此,又好又快地建设中国特色社会主义,要求人才从量的扩大进入质的提升,要求能培养和开发成为强国资源的人才。全面协调可持续发展,人才强国战略要从规模宏大、结构合理、素质较高转变为素质较高、结构合理、规模宏大的排序,形成质量优先的人才资源开发新观念。

坚持统筹兼顾的根本方法,加快优化人才队伍结构。当前,人才资源开发,已经从单项人才资源开发发展到需要系统开发和统筹兼顾,需要对不同地区之间、不同行业之间、不同部门之间、不同所有制之间的人才资源开发进行综合协调和统筹兼顾。

因此,人才强国战略的实施要紧紧扣住方方面面的人才要求,适应全面建设小康社会的总体部署,要加速调整人才队伍结构,采取有力措施,促进人才在城乡、区域、产业、行业和不同所有制之间的合理分布、促进人才的能级结构、年龄结构、专业结构等方面的合理配置。

以建设人才资源强国为目标,不断加大对人才资本的投入。当前,我国各类人才总数近8000万,但还远不是人力资源强国。人才资源占人力资源比例不足10%,高层次人才占人才资源总量的比例不到10%。要转化成人力资源强国,就必须使人力资源变成人力资本,变成更多的人才资源。

因此,加大人力资本投入刻不容缓。要在政策导向上确立人力资本优先发展原则,加大人力资本投资,加大人才培养的投入,优先发展教育,尤其是基础教育。要尽快提高人力资本投资和人才培养的比重。

健全各种生产要素按贡献参与分配的制度,让广大人才尽快进入中等收入者行列。生产要素尤其是技术和管理等要素按贡献参与分配的制度化,是人才强国战略的重要举措,这些要素主要体现那些劳动付出更多特别是掌握复杂劳动技能的人才,那些掌握一定的资本和先进技术、先进管理经验的人才身上。广大人才以技术与管理入股方式及其按贡献参与分配的机制应该制度化、法律化,这也是逐步形成合理的中等收入者占多数的收入分配格局的客观要求。

因此,要健全各类人才参与收入分配的制度,使广大人才尽快、逐步进入中等收入者行列,这样,他们创造的社会财富也会大量增加,社会的稳定性也会进一步增强。

摘自:《瞭望新闻周刊》

效率与公平,是两个永恒的经济主题。两者是矛盾冲突的, 有时难以兼顾;并且要有所侧重,尤其是在不同的历史时期;但从另一侧面看,它们又是相辅相成、和谐统一的,有所偏颇,会影响整体的经济发展目标。

目前的中国社会,越来越意识到这一点,不仅强调GDP 增长,把蛋糕做大;而且开始重视公平问题,考虑如何把每块蛋糕切准、分好。

中共六中全会上提出,把形成合理有序的收入分配格局作为构建社会主义和谐社会的目标之一,并把完善收入分配制度、规范收入分配秩序作为一项重大的制度建设任务。

“跷跷板”的两端

从历史传统看,祖祖辈辈挣扎在贫困线上的民众“不患寡而患不均”,不均就等于不公,不公就要闹革命。因此,平均就意味着平等。马克思的“各尽所能,按劳分配”原则,在新中国成立后,变成了人人都可以分享的“大锅饭”原则,老百姓普遍认可和适应了这种平均主义的分配制度。

这种分配制度伴随着计划经济体制,劳动者可以不按劳取酬,可以不凭能力择岗,只须凭借国家认定的不同身份,终身领取报酬。然而,这种平均主义最终导致了最大的分配不公,最严重地伤害了广大劳动者的积极性。

改革开放以后,随着市场经济体制的确立,竞争机制发挥了作用,允许先富政策成为导向,市场利益主体开始多元化发展,分配方式也以多种方式并存。市场这只无形的手,在短短的二十年里,不仅拉动了中国经济飞速地增长,也极大地激发了数以亿计的社会成员追求自身利益最大化的热情与能量。

但是,不完善的市场分配机制并没有让全体社会成员共享改革开放的利益成果,不合理的差距造成了贫富两极的分化现象,城乡之间、区域之间、行业之间和部分社会成员之间的收入差距呈现出明显拉大的趋势。

据统计,目前中国内地城镇居民家庭人均可支配收入最高的四个省市上海、北京、浙江、广东,比最低的四个省区新疆、青海、甘肃、宁夏高7000—10000 元左右,比2000 年的差距翻了一番;我国城镇中最高最低20%收入户收入之比为5.7倍, 比2000 年的3.6 倍扩大了58%;城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入之比为3.22 ∶ 1, 与2000 年2.46∶ 1 相比呈继续扩大趋势。

从“大锅饭”到两极分化,一个分配不公走向了另一个分配不公。在许多方面,并且是两种分配不公现象并存。科学解决分配不公问题,已成为关系国家发展和社会稳定的刻不容缓的大事。

机会、权利公平应先行

公平分配的核心和精髓是让全体社会成员享有平等的分配权利和分配机会,这样才能保证分配起点、分配过程和分配结果的公平。事实上,基于个人能力和公平竞争导致收入差距并不是社会争议的焦点,并不会激起人们的仇富心理——只要富人是靠合法的劳动致富。真正可怕的在于分配机会和分配权利的不平等,因为机会和权利的不公平更容易使人产生掠夺感,这种掠夺感在贫富差距拉大的时候往往表现得更为清晰和沉重。

不平等的分配机会、不均衡的国有资源收益参与分配,导致分配起点的不公平;不完善的市场经济条件下各项改革措施不到位,导致分配过程的不公平。而正是这些分配起点、分配过程的不公平,以及社会保障的不均衡和再分配的逆向调节,才导致目前收入分配结果的不公平。

分配机会的不平等主要表现在:一是由于人们占有公共资源的不均衡,身份、权力、公共资源、地域等非分配要素进入分配领域,少数单位和个人利用公权、动用公共财力、依靠特许经营获得垄断利润,导致国家利益行业化,行业利益单位化,单位利益部门化,部门利益个人化。垄断是市场经济的大敌,也是分配起点不公的魁首。二是受教育机会、就业机会、享受公共产品机会的不平等,也直接导致分配的不公平。例如“三农”(即农业、农村、农民)问题,其根本原因在于我国农村农业的产业化程度低,缺乏现代化的产业组织。

因此,要缩小收入差距,必须在市场经济中创建一个公平竞争的环境,必然要求国家开放所有的行业部门,让所有的市场主体都有可能获得公平竞争和公平分配的机会。其中,最重要的就是把腐败治住,使垄断行业实现市场化。分配权利的公平,主要是指社会成员依法应享有的参与分配的权和利,让各种生产要素能够依据其价值和贡献在市场上实现其价格的权利。目前,劳资关系呈现出资强劳弱的态势。客观上,由于双方占有资源不同,劳资关系天然地就具有资强劳弱的特征,不同的生产要素,在经济运行中所处的位置大不相同,所起的作用必然不同,那么利益分配上的差距肯定是天壤之别。在我国劳动力供大于求的大背景下,相当一部分企业工时长、工资低、社会保障缺位,拖欠工资更成为顽症,劳资关系的天平严重倾斜,利益失衡导致的劳资冲突频繁发生。

在机关事业单位,分配权利的不公平主要表现在:同工不同酬、劳动力价格偏离价值、部门公共资源掌控者自我分配权力过大等。劳动者应该享有等量劳动获取等量报酬的平等权利,但机关事业单位中存在的相同职务或职称同城不同待遇,部分经营性事业单位甚至还存在着“临时工干、正式工看,待遇却相差一半”的现象。

因此,必须注重为全体社会成员创造一个拥有公平竞争和公平分配机会的“初始条件”:一是均衡受教育机会和就业机会,这是脱贫和缩小收入差距的根本出路;二是打破垄断,尽可能让各行业公平竞争;三是明晰生产要素的产权属性,杜绝非分配要素进入分配领域;四是着力解决劳动力市场分割问题,打破劳动力流动壁垒,为缩小社会成员之间收入差距创造“初始条件”;五是要加强政府宏观调控手段,规范分配秩序。

建立利益均衡机制是关键

市场经济绝不是一个可以独立存在的制度。就市场经济比较完善的国家看,一个好的市场经济需要种种政治、社会的制度安排和它配套,这些配套制度安排所解决的基本问题,就是调整分配关系,实现利益均衡的问题。

建立利益均衡机制应该是以公平利益导向下的市场均衡机制为主体,以政府直接均衡机制和社会均衡机制为补充,建立效率与公平并举的利益共同体,这一利益均衡机制包含了三个重要的组成部分,即:市场均衡机制、政府直接均衡机制、社会均衡机制。

公平利益导向下的市场均衡机制是指在政府间接调节下市场发挥基础性作用的一种利益均衡方式,其主要表现形式是竞争。市场经济条件下建立的市场均衡机制既要强调市场均衡的基础性作用,又要加强公平的利益“诱导”。这种公平利益导向下的市场均衡机制,应该是我国社会主义市场经济利益均衡机制的主体。

政府直接均衡机制是指政府根据市场经济宏观调控目标的要求采取各种手段,直接影响和改变各种利益关系、利益结构和全社会利益总格局的一种综合调控机制。

当前,政府主要应加强两种调控手段,一是社会基本保障。长期以来,政府将养老、医疗等重大社会保障项目作为体制改革和收入分配制度的配套措施,没有从全社会的角度通盘考虑社会各阶层的社会安全网络,致使社会保障待遇在不同人群差异太大,行业、部门、身份决定了基本保障的不同,成为制度性的社会不公,甚至出现二次分配加大一次分配差距的逆向调节。

二是税收调控,这是对个人收入差距“抑高保低”的重要财政手段。但是,目前个人所得税中,高收入者的贡献率并不高,反而使工薪阶层成了纳税主体。再分配的逆向调节,不仅对扩大中等收入者比重极为不利,而且成为扩大收入差距的潜在因素。

社会均衡机制是指社会运用其所独具的社会道德、伦理、价值观念和行为准则,组织和动员全社会的资源对社会的利益结构和分配关系进行调节的能力和机制。主要包括营利机构、非营利机构( 宗教组织、民间团体等) 和居民个人,他们通过无偿地向受援居民提供实物或货币形式的援助,会使受援居民收入增加,我们对这种机制称为三次分配。调节收入差距要充分发挥第三种力量的调节作用。

来源:《机遇》2007年第1期总经五期

今年的两会高度关注了“上学难、就业难、看病难、住房难、食品安全”等民生问题,全面诠释了构建和谐社会的重要意义与伟大任务。这些关系国计民生的热点难点问题再次昭示了政府改革与创新的任重道远。

“上学难”关系国家百年大计

所谓的“上学难、上学贵”,主要是指基础教育阶段普遍存在的择校风和高额收费,以及高等教育的市场化改革而造成的众多贫困大学生无力上学的问题。在改革开放进行了二十多年之后,国家的经济实力大幅增长,老百姓的生活水平显著提高,教育机会极大增加的情况下,反而出现了“上学难、上学贵”的问题,确实需要我们认真反思。

焦点一:基础教育的择校风愈演愈烈。虽然说这是市场机制的一种选择,但是择校热直接扭曲了教育这一公民最基本权利的公平性。而农村居民和城镇困难群众是“上学难、上学贵”问题最突出、最集中的群体,也是最大的受害群体。择校费问题在全国普遍存在,且有愈演愈烈之势,以北京地区为例,明文规定了公办高中择校费为1 ?3 万,而中小学之间的择校费更是居高不下,一般的首期择校赞助费1 ?5 万不等。此外,每年还需另外再交一定的择校费,6 年小学下来十几万元的择校费仍属于正常的范围。目前公开报道过的统计数据是,以2002年为例,北京市近800 所中学就有200 多所在靠招择校生增收,年择校费超过10 亿元;小学的择校价码也不示弱,海淀、西城、东城三区,稍有名气的小学择校标价已升至5 万元以上。

焦点二:高等教育和高中阶段教育的学费加剧了“上学难、上学贵”问题。全国政协委员孙继业提出,平均每个大学生4年花费需4 万多元。而2006 年全国农村居民人均收入只有2936元,也就是说,一个农民辛辛苦苦13 年的收入,才能供得起一名大学生。目前,我国高等教育日常运行成本每年每生约1.4万元左右,实际上学生分摊比例达44%,而国外通常在15% 左右,以致造成了260 多万贫困大学生群体占在校大学生比例高达20%的不正常现象。

其实,教育是最基本的公共服务,尤其是基础教育领域。上学难,上学贵的问题,主要源于政府在公共服务领域中的教育供给缺失和管理的缺位。在1993 年发布《中国教育改革和发展纲要》时提出,国家财政性教育经费的支出到上世纪末占GDP的比例应达到4%,而现在还没有实现,低于世界各国5.1% 的平均水平,甚至低于发展中国家4.1% 的平均水平。联合国教科文组织《世界教育报告》1998 年统计表明:中国是用占世界1.18%的教育经费培养占世界18.45% 的学生,基础教育的投入则更少。此外,择校风与高等教育市场化的问题更是凸显了政府管理水平问题。

“就业难”攀高国民痛苦指数

痛苦指数是用来衡量一国经济困难程度的指标,等于一国消费者物价年增率与年失业率之和。当前的就业难问题直接升高了我国的国民痛苦指数。今年3 月15 日,国家统计局局长谢伏瞻在接受《中国信息报》采访时表示,具有城镇居民身份的下岗失业人员、部分高校毕业生以及城镇适龄的新的就业大军,总量仍在1500 万人以上,这部分人口的就业压力仍然难以在短期内得以缓解。

焦点一:新增城镇适龄大军和下岗失业人员双向夹击就业市场。据测算,今后几年,中国城镇每年新增劳动力1000 万人,另外还有1400万下岗失业人员,这个规模将延续8到10年。而且,现行经济增长模式的一个趋势是经济增长对就业拉动作用明显减弱,这种趋势对于我国的就业难问题无疑是雪上加霜。

焦点二:随着高等教育规模的不断扩大,高校毕业生人数急剧增长,就业形势日益严峻。据统计,2000 年至2005 年,我国高校毕业生人数分别为107 万、117 万、145 万、212 万、280 万、338 万,2006 年各类高校毕业生人数高达413万,是5 年前的3倍多。2007 年全国普通高校毕业生将达到495 万,比2006 年增加82 万。而且大学生就业率近3 年来一直徘徊在70% 左右,这一数字表明大学毕业生客观上已经成为中国城镇就业的主要目标群体,大学生就业难已经成为一个客观事实。

焦点三:农民工“农村包围城市”,就业问题难上加难。当前农民工进城务工的体制性障碍在减少,进城打工的农民会更多,到2003 年底,农民工的数量已超过9700 万, 目前,我国农民工人数已达1.5 亿,而且,这个数目正在逐步增加。

其实,就业难体现的不仅是就业供需矛盾问题,农村基层地区缺乏人才与广大高校毕业生就业无路双向矛盾凸显了问题的复杂性,也说明了我们未能有效地调整教育体制、专业结构和突出能力培养,妨碍了大学生就业能力的提升状况;此外,再次表征了社会保障制度的不完善,近年来一直出现的所谓公务员报考热等问题,其实从一个侧面反映了社会对于社会保障的一种需求。就业是民生之本,就业与社会保障都是政府公共服务不可推卸的责任领域。

“住房难”拖住“安得广厦千万间”梦想

当前我国的住房难问题已牵动了亿万人民的神经,住房问题不容忽视。

焦点一:房价居高不下,上涨趋势难以抑制。据国家统计局资料统计显示,2006 年全国70 个大中城市房屋销售价格同比上涨5.5%。但是在诸多发达地方,房价上涨速度远远超过这个数。北京、深圳是房价上涨最快的城市,2006 年12 月份房价涨幅分别达到10.4% 和10.0%。而且,这两个城市的二手房价格涨幅也分别达到10.3% 和11.4%。与此同时,国家政策在控制房价问题上却一直收效甚微,房价居高不下。2006 年北京在售项目共有865 个,销售总面积达到2287 万平米,销售总额则达到2001 亿元人民币,平均销售价格为8792 元/ 平米。而2005 年销售均价为7543 元/ 平米,2006 年比上一年销售均价上涨了16.7%。在销售前20 名的楼盘中,只有5 个项目的销售均价低于7000元/ 平米,而其他销售前10 名的项目均价都在14000 元/ 平米以上。

焦点二:全国房价收入比远远超过国际警戒线。联合国人居中心的上限是3 ∶ 1,世界银行的上限是5 ∶ 1,按照国家经验标准,合理的城镇房价与家庭年收入比在2.6 ∶ 1 左右,而如今中国的城镇房价与家庭年收入比平均高达7.6 ∶ 1,有的地方甚至超过10 ∶ 1。在我国许多房地产热点城市,房价收入比甚至已超过了12 ∶ 1。

其实,住房难问题主要反映了政府的两点责任缺失,一是政府的不当政绩观及其在限制地产商凭借垄断索要高价的不到位;二是政府没有切实承担起建设提供廉租房、经济适用房之责,让商品房市场成为多数人在追逐的少量的商品,房价难以真正下来。

“看病难”为伊消得人憔悴

中国社会科学院社会学所、社科文献出版社共同发布的社会蓝皮书《2007 年:中国社会形势分析与预测》指出,我国城乡居民认为“看病难、看病贵”是最突出的社会问题。

焦点一:看病难、看病贵让广大人民难堪其重。2005 年爆发的哈尔滨550 万元天价医药费事件,把看病难与看病贵的问题凸显到了极致。虽经中纪委、国务院纠风办查证,患者翁文辉住院82 天,医院共收取住院费138.9 万元,通过自立项目、分解项目、超标准收费、重复收费等手段,多收医疗费用20.7万余元。但是报告对于医药费方面却无详细说明,或许,高额的医药费实在是难以陈述。2006 年4 月南京市副市长陈家宝曾举了自己的切身经历为例,“现在都在喊看病贵,为什么药价到老百姓手里就翻了几番!拿我自己来说,几年前在镇江看个感冒就花了四千多!”尤其对于农民和贫困人群,看病贵问题更是难以承受。有关资料显示,在经济收入还不高的农村,农民面对疾病,80% 以上人的态度是“实在不行才往医院抬”。“救护

车一响,一头猪白养”、“脱贫三五年,一病回从前”、“做个阑尾炎,白耕一年田”……几句俗语很好地印证了这个问题。

焦点二:看病难问题诸根交织复杂。卫生部公布看病贵有6 大原因,其中,药价虚高是突出问题,药价虽已经17 次降价,但老百姓并未感到实惠。一旦限定价格,厂家就对该药停产,然后老药翻新。2004 年,中国药监局受理了10009 种新药申请,而美国FDA 仅受理了148 种。

看病难,其实主要是到大医院看病难,而这些大医院则主要都是公立医院。“现在公立医院存在的最大问题就是它的运行机制。”其实,目前公立医院的公益性质普遍减弱,而造成这种状况,“既有财政问题,又有管理方面的问题”。扩大医疗保障体系是解决看病难问题的重要环节,但仅扩大医疗保障体系是不够的,医疗保障制度和医院规范管理机制缺一不可,必须同步进行。

食品安全,全民打响保“胃”战

人以食为天,食品安全是天大的事,关系到广大人民群众的身体健康和生命安全。然而2006 年的食品安全警钟一次次无情地敲响。其实,老百姓在给食品安全投下“否决票”的同时,也给有关政府部门投下了“否决票”。如果连吃的问题都解决不好,百姓怎么能安居乐业,我们的社会怎么能谈得上和谐!一个服务型的政府应尽快拿出有力措施改善食品安全状况。本期杂志还有对食品安全详述的文章,这个话题点到为止。

众难考验政府,解铃仍需系铃人

当前,中国的人均GDP 已经达到1600 美元,按照国际经验,正属于公共需求高速增长的关键时期。而当前政府的治理理念及其管理方式亟待进一步转变和调整过来。

令人振奋的是,温家宝总理早在2003 年首次提出了建设服务型政府的理念,2005 年政府工作报告中进一步提出要“努力建设服务型政府,寓管理于服务之中,更好地为基层,为企业和社会公众服务,提高行政效率和服务水平”。这一理念充分表达了政府管理职能的要义,即如何以人为本,如何为社会和公民提供优质的基础性的公共服务。

今年的《政府工作报告》明确了这五大民生举措:解决上学难,教育是国家发展的基石,教育公平是重要的社会公平。在普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校建立健全国家奖学金、助学金制度。进一步落实国家助学贷款政策,使困难家庭的学生能够上得起大学、接受职业教育。解决住房难,要特别关心和帮助解决低收入家庭住房问题。加大财税等政策支持,建立健全廉租房制度。改进和规范经济适用房制度。加强房价监管和调控,抑制房地产价格过快上涨,保持合理的价格水平。解决看病难,积极推行新型农村合作医疗制度。加快建设以社区为基础的新型城市卫生服务体系。启动以大病统筹为的城镇居民基本医疗保险试点,政府对困难群众给予必要的资助。解决就业难,实施有利于促进就业的财政、税收和金融政策,积极支持自主创业和自谋职业。重点做好下岗失业和关闭破产企业人员再就业工作,积极帮助" 零就业家庭" 和就业困难人员就业,加强高校毕业生就业指导和服务,推进退役军人安置改革。发展和谐劳动关系,保障劳动者合法权益。解决食品安全,大力开展食品安全专项整治,全面整顿药品市场秩序,保障人民群众饮食和用药安全。

公共管理是一项权力,更是一项责任,而这种权力是以为公民服务为导向的,运用得当,则政府、社会、公众俱得益。一句话,解决众难问题,根本出路在于推进政府的改革与创新,履行两会代表的责任和使命,赢得人民的广大支持,共同构建一个促进社会和谐的服务型政府。

来源:《机遇》2007年第2期总第六期

在一个虚拟的网络社会中,安全问题成为谁也不能回避的事实。

建立适应网络经济发展以信任为核心元素的伦理文化环境,已成为推进新经济发展的当务之急。

自上世纪90 年代起,互联网在中国的发展已呈星火燎原之势,正以无可遏制、日进千里的速度向前发展,并深深地融入到人类的生活、学习和工作之中。

互联网是一个巨大的开放信息传递系统,超越了民族和国家界限,各种不同的文化类型、意识形态、宗教信仰、价值观念等在网络中传播、碰撞、交融,网络的瞬时性、互动性推动着人际交往的变革、社会的前进。而网络在给人类带来种种便利的同时,也带来了种种危机,这些危机极大地冲击着现行的经济社会发展秩序。这些危机又呈山雨欲来风满楼之势,强烈呼唤着人类必须直面网络危机。

虚拟网络社会规则潜藏人类社会进化危机

在成都某高校一个网名叫“Badrandy”的三年级学生那里,记者了解到这样一张作息时间表:

13:00,起床,吃中饭;14:00,去网吧玩网络游戏;17:00,晚饭在网吧叫外卖;通宵练级,第二天早上9:00 回宿舍休息……

这位大学生把几乎所有的空余时间都拿来打游戏,并开始拒绝参加同学聚会和活动。大约两个月之后,他发现自己思维跟不上同学的节奏,脑子里想的都是游戏里发生的事,遇到事情会首先用游戏中的规则来考虑。他开始感到不适应现实生活,陷入了深深的焦虑之中。目前,有不少年轻人像这位大学生一样,长时间沉迷于网络游戏后,发现自己身心俱疲,出现了这样或那样的问题。

据统计,在我国,网络游戏玩家人数已达700 万至1000万之众,其中相当一部分玩家是20 岁左右的年轻人。网络游戏成瘾引起的社会问题已经出现。2007 年2 月17 日,湖北汉口天大粮油市场一名16 岁少年沉迷网络游戏,竟半夜持刀砍伤母亲,抢走8000 元钱;3 月8 日,湖南沅江一名14 岁少年因为网络游戏入魔产生幻觉,从4 楼跌落身亡……

网络的虚拟性破坏了现行社会发展的轨迹。随着全球网络的普及,人们在网络上交流时,人的言谈举止都被转换成二进制的语言,人的音容笑貌以数字化字符方式在屏幕上传播,人成了数码化的存在。Internet 改变了人际交往的方式,使人与人之间的交流变成了人与机器之间的交流,人与人之间的感情交流越来越少,群体纽带越来越松弛,最终导致群体意识淡薄和各种群体结构松散。未来社会家庭观念淡薄,邻里形同路人,同事关系简单,传统意义上的社会面临退化的危机。

同时,从人类进化角度看,全球信息网络的建立使对人类进化起重要作用的隔离、迁徙、人种混杂等因素的作用消失。网络的发展使人的进化朝反方向发展:人类由于工作和生活对电脑的依赖,身体出现退化;由于不同国家、不同民族、不同地域之间的学术交流、文化交流以及其他交往都越来越多地依靠各种先进的信息传播媒介,从事间接交往,不同人种的混杂现象越来越少,人类将进入永久隔离状态,这将导致人类人种质量退化,最终可能出现人类危机。

“黄、赌、毒”网站泛滥引爆网络伦理危机

“互联网上要啥有啥”,这话不假。但现在的问题是,你不要的东西也强行入侵,让人防不胜防。“有一天,我在网上浏览新闻,突然跳出一个东西。我想可能又是骚扰的广告,就点了对话框上的小‘叉子’要关上它。哪知这个‘叉子’不是关闭而是打开,一个无比恶心的画面缓慢地出现……我不想甚至不敢看下去,赶紧要关时却半天找不到关闭的标志,那丑恶就在你眼前晃着……这种淫秽色情内容常常就是这样长驱直入地来诱惑人的。”北京某中学朱老师说起自己这段“经历”,至今还心有余悸。“逃脱”后,她总是感到后怕:“这幸亏是大人碰上的,要是换了学生,他们本来没想要看,可那些坏东西像强盗一样不请自来,还没成年的他们保不准就会看‘新鲜’,结果就不好说了。”

只要接触互联网,就会很容易地受到色情网站的骚扰,这是很多网民切身的体会。最新数据显示,我国互联网上网人数已经达到1.44 亿,其中18 岁以下的未成年人超过2000 万。而据统计,目前互联网上的色情网站超过3.7 亿个,每天约有两万张色情照片进入互联网。青少年网民正在遭受色情网站上不良信息的侵蚀。来自公安部的统计显示,截至目前,全国公安机关已清理、删除境内互联网上淫秽色情信息3 万余条,关闭淫秽色情网站和栏目1450 余个,对380 余起案件线索立案侦查,侦破网络淫秽色情案件近30 起。

互联网络易造成整个社会道德人格的缺失,引发社会的伦理危机。传统社会在一定意义上是一个“熟人社会”,在这一“熟人社会”里,依靠熟人的监督,道德意识较为强烈,道德行为也较为严谨。然而,由于他们的合道德行为常常是做给他人,特别是可能对自己有影响的人“看”的,自律意识较差,所以一旦“进入”反正没有人认识“我”的互联网这个“自由时空”的界域,那条由熟人的目光、舆论和感情筑成的防线便很容易崩溃。另外,“网络社会”比传统社会更少人干预、过问,更难以管理和控制,很容易造成社会群体道德人格的缺失。

互联网所容纳的信息生产者数量极其庞大,信息的产生已无法由法律加以有效的控制,而且法律的控制还处于自身提倡言论自由却又控制言论自由的两难境地之中。这样,就更增加了无意自律的消息生产者向社会大众倾泻反伦理的色情、暴力内容。社会在信息消费中无法在完全自主的情形下认知事物和判断是非,道德的判断力因此下降甚至丧失。

网络病毒、垃圾邮件等点燃网络生态危机

泛滥成灾的病毒让网民们切齿痛恨却又无可奈何,而黑色病毒产业链的形成,更加剧了人们对这个已经变得不安全的网络世界的恐慌。不得不提到的是,那只憨态可掬烧着香的熊猫,从2006 年底到2007 年2 月短短4 个月的时间里,席卷全国超过1000 万个人及企业用户,造成高达亿元的直接及间接经济损失,也让人们彻底认识到网络病毒的厉害。据“熊猫烧香”病毒的制作者李俊交代,他于2006 年10 月16 日编写了“熊猫烧香”病毒,然后以自己和由他人代卖的方式,先后在网上以每个病毒500 元至1000 元的价格出售。在总计不到一个月的时间里,李俊将病毒销售给了120 余人,非法牟利十多万元。而经病毒购买者进一步传播,迅速出现了数百个变种,不断入侵个人电脑、感染门户网站,从而对互联网用户安全造成了严重威胁。专家分析,此次案件中被逮捕的6 个人,在整个“黑色产业链”中分别参与了制作、贩卖、交易、传播、使用等环节,而且每个环节都收益不菲。据知情人士介绍,现在的病毒产业链最明显的途径是:木马病毒编写者→专业盗号人员→销售渠道→最终玩家。

“网络生态危机”是指由于人们对网络的滥用、误用,污染网络环境,使网络生态失调,危及网络安全,严重影响网络的运行。由于网络在建立之初就只强调连接的便利而对网络安全没有足够重视,这就给网络本身的安全带来了隐患。在一个虚拟的网络社会中,安全问题成为谁也不能回避的事实。一项研究显示,近八成网民认为有必要对网络安全加强管制。虽然网络病毒早已成为网民深恶痛绝的网络公害之一,但是这次“熊猫烧香”的泛滥,才真正使众多的网民领略了它的厉害,“熊猫烧香”也成为众多电脑用户谈之色变的词汇。最重要的是,这场病毒与反病毒的战争,暴露了我们网络安全体系的脆弱,敲响了网络安全的警钟,更凸显了当前整个网络生态危机的严峻性。

网络电子交易模式诱发网络信任危机

曾几何时,“电子商务,商机无限”的“公益广告”充斥各种媒体。互联网的确给新经济带来了无限希望,但无限商机并没有像人们想象的那样如期而至。个中原因,与网络缺乏普遍的信任密切相关。我们不妨将这种网络信任的“虚位”和困境称为“网络信任危机”。

互联网发展的总趋势是从大众回归小众,个人化和个性化的服务将是标榜的重点。但如果把信用卡资料输入电脑,万一这些资料被别人盗用了怎么办?所以网络交易安全问题被视为互联网商业发展的一道瓶颈。此外,个人的资料、存款、经历都记载在政府、金融机构,但黑客到处横行,网络的安全一旦发生问题,很难担保不会发生难以弥补的金融风暴和社会灾害。网络在给我们带来便利和乐趣的同时,也正给全人类带来新的烦恼。当传统经济中的信任体系尚待完善,人与人之间的信任危机尚未解决的情况下,将传统经济与以“虚拟性”著称的互联网结合起来,必然会使原本就不结实的信任体系和信任机制变得更加飘浮不定,让人无所适从。在这种环境下,推进电子商务的发展注定要遭受更多的磨难。因此,建立适应网络经济发展以信任为核心元素的伦理文化环境,已成为推进新经济发展的当务之急。

网络发展呼唤新的社会规则体系

网络是把双刃剑,我们既不能因为它的积极方面而放任不管,也不能因为它的消极方面而因噎废食。但是网络给现行的社会秩序带来的根本性变化是不可回避的趋势,这就需要我们正视这种高强度冲击的危机,积极构建新的网络社会秩序。

一方面,我们要尽快建立新的网络社会秩序,健全有关法律机制,出台有关法规,采取有效措施,最大可能地防止利用网络进行犯罪或传播不健康信息的行为和现象,积极占领网络阵地,建立一批有质量、有层次、有特色,能够吸引人的网站,加大宣传力度,使人认识到互联网的负面影响,从而有效地减少和避免互联网对人类的伤害,使其最大程度地发挥积极作用。

另一方面,要加强技术体系的构建。随着网络经济和网络社会时代的到来,网络安全对企业和个人、对整个社会都越来越显重要,“魔高一尺,道高一丈”,只有加强技术能力建设,提高网民防范意识和技术手段,狠狠打击网络犯罪行为,加快形成依法监管、行业自律、社会监督、规范有序的互联网信息传播秩序,才能切实维护网络的信息安全。

来源:《机遇》2007年第3期总第七期

——解析山西黑砖窑事件引发的信任危机

7月29日,由北京语言大学、国家语言资源监测与研究中心平面媒体分中心、中国新闻技术工作者联合会、中国中文信息学会联合发布的“2007年春夏季中国主流报纸十大流行语”在京公布,此次“十大流行语”是基于15家主流报纸今年1月1日至6月30日的全部流行语的材料,经过计算机辅助提取,进行动态加工分析而得到的。其中,“黑砖窑”竟成为现代“十大流行语”,并且超越了香港回归十周年、牙防组、印花税上调和基民等流行语,位居综合类十大流行语的第二位。由此看出山西“黑砖窑”问题极大地引起了全国人民的关注与愤慨,严重损害了政府的公信力,引发了政府的信任危机,也再次严峻地考验了我们整个政府的治理理念与行政根基。“黑砖窑”问题的回顾和反思不容回避……

严打:挽救“公信力”刻不容缓

2007年6月7日,“黑砖窑虐工”事件的曝光,让九百六十万平方公里的和谐大地上顷刻之间不安起来,现代人难以相信,在中华民族寻根问祖的“大槐树下”竟会演出了一幕令人发指的“黑奴”活剧!。捉拿凶犯,“救救孩子”!牵动着亿万人的良知,人们把目光聚焦在各级政府的作为上。一场解救被拐骗的民工和童工的专项行动,一场挽救政府公信力的战斗打响了!

6月13日,山西洪洞县黑砖窑大案惊动中央领导,当天,中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长、中华全国总工会主席王兆国亲笔做出批示。中华全国总工会书记处书记、纪检组长张鸣起一行来到洪洞,对黑砖场一案的查处进行督促、调查。

6月15日, 胡锦涛、温家宝、吴官正、李长春等中央领导同志都作了重要批示。山西省委书记张宝顺批示:要认真贯彻中央领导同志的重要批示,对此事要高度重视,要从保护农民工和未成年人合法权益,维护社会稳定的高度,坚决打击违反劳动法的黑窑主,解救被拐骗的民工和童工。在山西全面开展“打击黑窑主,解救拐骗民工”专项行动。山西省省长于幼军要求:全省各地和省直有关部门要继续加大工作力度,全面排查企业用工情况,严肃查处违法用工行为,坚决依法打击拐骗民工、侵害民工合法权益的犯罪分子,迅速解救被拐骗民工。

同日,公安部发出B级通缉令,悬赏2万元在全国范围内通缉包工头衡庭汉。下午5时,山西开展打击非法用工、解救被拐农民工专项行动部署。同日,河南、山西已迅速解救出被强制劳动的农民工和未成年人共379人。

6月16日,由劳动和社会保障部党组副书记、副部长孙宝树为组长带领公安部、全国总工会等部门领导组成的国务院工作组来到临汾市,看望慰问被临汾警方从黑砖窑解救出来的农民工,并向他们送上慰问金。

6月20日上午,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,听取山西黑砖窑事件调查处理初步情况的汇报。会议听取了劳动保障部、公安部、全国总工会联合调查组关于山西黑砖窑事件调查处理初步情况的汇报,山西省长于幼军代表省政府作了检查。劳动保障部汇报了下一步工作安排意见

6月22日,国家三部委调查组和山西省政府联合召开了新闻通气会,会上,于幼军再次代表山西省政府向国务院和全省人民做检讨,并向受到伤害的农民工和家属道歉。

6月23日,一些群众在网上发布信息,希望帮助寻找其打工亲人的下落,引起了中央领导和山西省委、省政府的高度重视。温家宝总理和国务院有关领导指示尽快彻查。山西省委书记张宝顺批示,要坚决贯彻总理指示,认真查处,对涉嫌违法犯罪分子依法从快作出处理。山西省省长于幼军要求当地公安部门立即与发帖子的投诉网民联系,并循线索认真查找网上所反映的失散亲人。山西省公安厅连夜作出部署,在省、各市主要媒体及网站上发布接受省内外群众投诉、举报和要求帮助寻找亲人的公告,并指挥组织各级公安部门立即展开行动,认真彻查,全力解救,平安送返。凡对群众举报投诉不认真受理,推诿扯皮,压案不查,配合不力,或对被解救人员不负责任,导致其下落不明的,一经查实,要严肃追究有关领导和直接责任人的责任。

6月24日下午,全国人大常委会组成人员在分组审议劳动合同法草案时,强烈抨击山西“黑砖窑”事件,并提出要尽快通过劳动合同法,通过法律和其他相关法律的实施,切实保护劳动者的合法权益,严防类似事件的发生。

7月16日中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会在山西太原举行新闻发布会,通报“黑砖窑”事件涉及党员干部公职人员失职渎职的处理情况。所查处的案件共涉及两个市、八个县,即临汾市的洪洞县、乡宁县、襄汾县、运城市的芮城县、临漪县、新绛县、万荣县、容济市,共对95名党员干部、公职人员给予党纪政纪处分。其中涉及县处级领导干部18人,乡科级干部40人,一般党员干部37人,给予党政纪处分的95人中,开除党籍3人,留党查看7人,撤销党员职务7人,党内严重警告28人,党内警告5人,行政开除公职2人,撤职24人,其中包括撤销人事资格和党员职务,降级19人,记大过15人,记过14人,警告1人。

7月31日,山西省临汾市和运城市的5家人民法院,依法对一批涉“黑砖窑”案件公开宣判,共有18案31名被告被判有罪。这是今年“黑砖窑”事件发生以来,山西省司法系统第二批公开宣判的案件,当地一批渎职公务人员被从严惩处。

显然,事件曝光后,从中央领导到地方各级政府迅速作出的一系列挽救措施,先是给“黑砖窑”事件定性,随后安置获救窑工、严厉打击犯罪,健全相关机制等等,可谓上下一心,进展神速。又如,包工头衡庭汉从6月17日在湖北十堰落网,到7月17日被宣布判处无期徒刑,中间仅花了30天时间。任何一起备受国人瞩目的刑事案件,如果在30天内走完拘留、逮捕、起诉到开庭的全部程序,也都可算得上神速。可见各级政府确实想用一场快审快结的高效刑事审判,尽快终结洪洞“黑窑案”掀起的沸沸扬扬、诸多是非,极力修复已严重受损的政府公信力、挽救已岌岌可危的公众信任,力图维护一个负责任的政府形象。

质疑:侵蚀“公信力”非一日之寒

案件曝光后,各方质疑,那些被虐待的民工度日如年,为何当地政府和警方发现得这么晚?

劳动部门对合法用工负有法定的监察职责,有权对使用童工、强迫职工劳动等非法用工行为进行处罚。这些黑砖窑长期把这些未成年的孩子当奴隶、牲口一样对待,强迫他们劳动,劳动部门为何长期不给予查处?还有当地公安机关,这些黑砖窑已明显涉嫌犯罪,为何一直不予打击?显然,当地政府并非不知黑砖窑的存在,也不是不知黑砖窑的累累罪行,只是在地方利益观念驱使下,对黑砖窑严重违法用工行为“睁一只眼闭一只眼”罢了。

河南电视台都市频道记者付振中先后三次赴山西采访,见证了这群父亲们成功解救40余名落难孩子的经过。付振中称在解救过程中,面对的最大阻力是当地执法部门不配合,甚至还执法犯法。他讲述了在山西永济市解救平顶山少年朱广辉的个案,“让我们意想不到的是,朱广辉是从一个窑厂解救后,又被当地劳动监察部门倒卖到另一个黑窑厂的,并且一个姓冯的劳动监察队员还把朱广辉被解救时补发的300元工钱装进了自己的腰包”。

大河论坛上的《罪恶的“黑人”之路!孩子被卖山西黑砖窑400位父亲泣血呼救》的帖子,说“令我们心寒的是,乡派出所不仅置之不理,还百般阻挠刁难我们带走已经解救出来的孩子,而且在窑主对我们进行威胁恐吓也坐视不管。”后来经过努力,上一级公安机关所对乡派出所进行敦促,乡派出所终于表态:“孩子是在河南丢失的,强制用工的窑主也是河南人,你们应该回河南报案,只要你们河南警方出面,我们会全力配合。”

事实上,在全省范围内,预兆早已出现。就在风暴爆发前的5月底,山西省公安厅接到了举报材料,称运城和晋城有强迫劳动的情况,公安厅常务副厅长李连琪曾在5月28日批示信访和刑侦部门进行查处。运城警方随后从6月5日到11日,组织了一个星期的打击行动。山西方面总结说,上述行动因种种原因并没有被及时公开。此后的排查也证明,“黑砖窑”的大量存在已是事实,恶性例子的爆发只是时间问题,如果当时山西方面主动揭露这些打击中发现的问题并表明态度,舆论或许未必如此被动。在此事件引起全国关注之后,山西当地领导干部只是说:“是我们平日工作做得不细,是我们失察。”

做过广东省宣传部部长的山西省省长于幼军在6月26日的全省电视电话会议上曾严辞指责本省有关部门对这些打击的行为没能及时公开报道,“没有敏锐把握网络、媒体的舆论动向,丧失了舆论的主动权”。

反思:人民“信任”方可载舟

山西黑砖窑非法用工事件,在国内外产生强烈的舆论震荡,自案件曝光后,包括《南方周末》、《中国青年报》在内的全国各大媒体纷纷给予关注,报道被网络广泛转载。就连比较注意克制的媒体,在了解了这一可谓“惊天大案”之后,都难以抑制地使用了“丧心病狂”、“令人发指”、“惨绝人寰”、“罄竹难书”一类的在当今社会的新闻环境下不常使用的词汇。网上的言辞更是异常激烈,一方面,不少网民震撼于法治社会下,这种近乎不可思议的事实,将心比心、感同身受,对被虐的孩子和家长们毫无保留地一掬同情之泪,另一方面,对制造这种太阳下的罪恶的窑主、打手以及各类帮凶们,痛恨的心情溢于言表,什么样的极端词汇似乎都无以准确表现这种心情。京剧“苏三起解”里的一句“洪洞县里无好人”的台词,重新成为流行语。由此可见,洪洞县、山西省乃至整个中国地方政府和中央政府的形象因这一事件而严重受损,政府的公信力岌岌可危。

一个政府公信力的好坏,关系到政策执行的难易程度、社会稳定程度以及社会公众对政府的认同度。政府形象与信任危机的出现重则威胁到政府的执政基础和政权的稳定性,轻则影响到社会公众对政府的满意度和政府职能的履行。由黑砖窑非法用工事件而产生的地方政府形象危机与信任危机,已经严重危及政府的公信力,如果处理不当,这一危机有进一步演化、弥漫和扩大之忧,由此而产生的后果,可以想象。

因此,对于黑砖窑事件的反思,不应该随着事件的官方宣告收场而骤止。权力的边界在哪里?制度对公民个人尊严与权利的尊重与关照如何得到确定保障?如何保证“黑”“恶”制造的悲剧不再重演?如何才能修复受到严重损害的政府形象?如何抹去事件给整个政府带来的公民信任危机问题?

孔子认为治国三条:兵强、粮足、信仰;孔子又提到,无兵、无粮不过饿死,而无信仰将导致没有信仰后的恐慌和国家崩溃。信仰就是人民对领导者提出的美好前景的信任和跟从。信仰就是人民对政府的信任,对政府的认同。试想,一个失信于民、玩忽职守的地方政府或政府部门,以何为自己赢回人民的信任,赢回政府存在的基础呢?

“公信力”执政党立足的根本,任何人都不能动摇和忽略这个根本。人们从这一事件中看到了党中央国务院为了维护群众利益所作的英明之举,为了力挽“公信力”所产生的榜样效应,亿万群众从内心真诚地感谢党中央,感谢人民领袖。胡锦涛总书记在今年的6.25重要讲话中再次告诫各级党政领导干部“要坚持权为民所用、情为民所系、利为民所谋,真诚倾听群众呼声,真实反映群众愿望,真情关心群众疾苦,多为群众办好事、办实事”。群众利益高于一切,维护群众利益是政府存在的合法基础,赢得人民的信任是政府有所作为的价值保障。要努力完善维护群众利益的各项制度,确保政府在执法过程中的积极作为,这些才是真正民生之福。相信在构建和谐社会的进程中不会再有第二个“黑砖窑”,冀希望各级政府和领导干部争做维护和挽救“公信力”的模范。

来源:《机遇》2007年第4期总第八期

——访事科学研究院院长吴江 朱红

吴江:中国人事科学研究院院长、党委书记,研究员、国家特殊津贴专家。

兼职:国家行政学院教授、中国行政管理学会常务理事副秘书长、全国政策研究会副会长、中国领导科学学会副秘书长、中国机构编制研究会常务理事、中国人才研究会常务理事、北京大学政府管理学院兼职教授、人民大学公共管理学院兼职教授、复旦大学国际公共关系研究中心客座研究员、中央社会主义学院兼职教授、澳门国际公开大学兼职教授、瑞士经济与社会发展研究中心资深研究员。

历任:中央组织部研究室副主任、党建读物出版社副总编辑、国家行政学院领导科学教研部主任、领导人员考试测评中心主任、电子政务中心主任、公共管理教研部主任、教务部主任、现任中国人事科学研究院院长。

主要编著有著作有:《比较公务员制度》、《国际公务员管理制度与职位分类标准》、《中国共产党组织工作教程》、《中国政府机构五十年》、《可持续的城市发展与管理》、党政干部学习读本《领导科学概论》、《危机管理能力研究》等,近五年负责科研课题《未来1 O年我国电子政务发展趋势研究》(国家软科学课题2002年重点课题)、《中国电子政务管理模式研究》(国家软科学课题2004年重点课题)、《我国加入世贸组织与政府治理模式转变》(哲学社会科学基金2004年重点课题)、《中国干部人事制度改革研究》(哲学社会科学基金2005年重点委托课题)、《财政支出项目的绩效考评改革及其对科学基金管理的影响》(自然科学基金2004年委托项目)、《可持续的城市发展与管理研究》(2003年世界银行资助项目)等。

建筑业是我国的国民经济支柱产业之一,近年来,我国城市化进程不断加快,建筑行业蓬勃发展,建筑业的增加值已占到GDP的7,作为劳动密集型行业,建筑业的就业容量巨大.在解决人员就业,吸纳农村剩余劳动力方面有着其他行业无法比拟的优势,为经济发展和社会进步做出了重要贡献。

随着行业的发展.建筑业的人才结构也不断发生着变化.从建国初期以工人为主,到改革开放以后转为以农民工为主.管理层和技术层人才比例不断增加.从业人员素质也不断提升。

建筑业的人才构成呈金字塔状.管理层和技术层需要丰富的专业知识和实践经验.这部分人才数量少,占据金字塔的顶端:而施工作业层则绝大部分是没什么学历,来自农村的农民工,是金字塔的塔基。巨大的人才落差,能否成为整个行业前进的阻力?于这样的人才构成,建筑企业又应该怎样形成自己的企业文化,增强企业竞争力?着这些问题,记者采访了中国人事科学研究院院长吴江。

一、整体人才队伍的素质与数量缺口问题不容忽视

谈到建筑业的人才问题.吴院长认为,我国建筑行业的人才危机已经迫在眉睫。建筑人才总量不足,特别是经营管理人才、高层次专业技术人才和高技能人才的匮乏是建筑行业的硬伤,这也直接导致了中国建筑企业在国际上的竞争能力不强,只能依靠低廉的劳动力价格和施工分包或劳务分包来承接工程。而这种竞争方式经不得一点风险,一旦遇到情况变化或天灾人祸.企业将遭受到巨大的经济损失。我国建筑业面临的人才危机问题主要有三个方面一是我国建筑队伍的整体素质问题.二是建筑人才资源的开发能力问题,三是建筑企业的管

理创新问题。

其中.建筑队伍的整体素质问题主要又体现在三个方面:

一是整体从业队伍素质较低。目前我国建筑行业从业人员总共3893万人,占全社会就业人员的7 3%.但是一线操作工人几乎全是农民.90%以上是高中以下,而且90%以上没有专门技能培训。其中,生产操作人员2725 42万人,持有资格证书和技能上岗证书的仅为7%。2004年建筑业全员劳动生产率仅相当于美国的十分之一、日本的七分之一。建筑业作为传统的劳动密集型产业,目前的增长方式仍然是依靠规模扩张和人力投入来实现的,仍属粗放型经营,既不符合科学发展观的要求.又难以维持自身的持续健康发展。

二是专业技术人员队伍缺口较大,水平有待提高。目前我国建筑业专业技术人员是1 54 6万,占全行业就业人员的4%左右。整个专业技术队伍中高级职称约为4 10%,中级职称24 7%左右,初级职称则占到71 2%左右。在技术工人中,技师不足1%.高级技师不到0.3%,高技能人才奇缺。此外.大中型建筑行业从事技术开发工作的技术人才还不到建筑产业高层次人才总数的2%.发达国家比我国高5倍-6倍。

三是经营管理队伍急需增加。目前建筑行业的经营管理队伍194 .63万.占全行业就业人员的5%左右。在21世纪国际化竞争日益激烈的背景下.管理的水平很大程度上决定着企业的竞争水平,这是我国建筑行业必须高度重视的问题。

由上可知,建筑行业的专业技术人才队伍和经营管理人才队伍总数占建筑行业总体从业人员的比例约为9%.这远远低于全国各行业1 8%的平均水平。这就意味着要达到全国的平均水平,必须实现专业技术人才队伍和经营管理人才队伍必须翻番。根据测算实际需要至少是400万,缺口很大。

人才队伍的这种现状直接造成了我国建筑产业技术进步在经济增长中的作用约为25%~30%.而发达国家为70%~80%。由于高层次专业技术人才和高技能人才的匮乏,造成我国建筑行业的科技含量与国际差距较大。早在八十年代,我国的建筑科技含量.也就是

建筑业科技进步在经济增长中的作用,就与发达国家有20%到25%的差距.到现在,这个比例不但没有缩小,反而在加大。当然.与自身相比,我们已经取得了很大进步.比如说引进先进的技术和设备,信息技术和新材料等。但是由于发达国家的建筑科技含量在不断增

加.因此差距仍然较大。

二、人力资本投入不足是建筑业发展的瓶颈问题

说到建筑人才的匮乏问题.吴江认为,企业的人力资本是相对物资资本和自然资本的一种无形财富,在经济全球化的影响下,拥有人才和知识这种资本.是企业发展的最大资本。而建筑行业的人力资源投入不足是制约我国建筑行业发展的瓶颈问题。建筑业的管理人才和专业人才从培养、选拔到使用管理.还没有完全发挥市场配置人才的基础作用.甚至可以说.人才的投入和配置方面存在很大的盲目性和浪费现象。

吴江说,均衡发展是一个城市能够持续健康发展的关键.包括三个方面.一是有形资本.物质资源:二是环境资本。自然资源.三是无形资本,人力资源。建筑行业人才资源的投入,实际上就是要解决一个专业化的问题,增加专业技术人才和经营管理人才。在城市发展过程中.凡是发展比较快的,经济比较发达的.很重要的一块就是在城市发展建设中运用的科技含量比较高.人才使用效益比较好。城市建设和经济发展不好的,一定是这两方面

比较落后的。

目前.人力资本无论是投入还是产出.都存在一定问题。从投入来看,整体投入不足。在人才匮乏方面,人才的结构、总量,总体不足,缺口较大,不适应各方面的均衡发展。对于企业来说,高技能人才,经营管理人才缺口比较大。我国的建筑能耗巨大,用浪费大量的自然资源和资金资源来换取行业发展.这一点与目前提出的建设节约型社会背道而驰。国家已经提出要降低能耗20%,要靠科技手段,靠创新型知识、人才来实现。我们过去的增长方式存在着问题,是用能量增长能量.用较小的能量来增加较大的能量。现在要靠科技增长,实现上就是走了另外一条路.要靠人才,科技和知识.靠技术的投入和管理,把这方面的成

本降低下来。

人才资源的市场配置应该说是一种人力资本投入机制,它的基础在于人才培养和选拔机制。我们目前的大部分人才,都是从院校中成批复制出来.担负培养教育人才责任的学校,则基本忽视了市场对人才的需求,无视市场规律,仍然几十年如一日地使用多年前的教材培养学生。教育资源本身就应该是市场配置的,按道理,应该是市场为教育部门提供需要信号,而我们的教育资源不是市场配置,所以就不可能培养造就出来市场需要的学生,现在从学校出来的学生一毕业就面临着严峻的职位竞争,很多企业不愿意招用应届毕业生,这就说明我们的教育机制存在着问题.培养了很多市场不需要人.造成了巨大教育资源和人才的浪费。这与教育部门不调整教学结构,只注重培养数量直接相关。其中最大的不合理恰恰源于我们的教育机制,这种配置是连锁反应的。

因此,当一个行业人才出现问题的时候,并不一定是这个行业本身的问题,也许是社会现象在某一点上的集中体现。解决这个问题.往往需要全社会的联动。建筑行业的人才培养,首先要从改变教育部门的观念和机制抓起。

三、建筑业高层次科技人才安全问题应该引起高度重视

吴江认为,我国建筑行业的企业必须高度重视人才的流失问题,否则企业的竞争力将无从谈起。

我国的人世承诺中明确建筑业将允许外国企业在中国成立合资、合作企业,外资可在合资企业中占多数股权,并要承担一定比例的外资工程。从实际结果而言,在一段时期内,外资企业对我国建筑业的影响不会太大,然而建筑行业的危机却已经体现在人才上了。现在国有企业普遍存在人才安全普遍淡薄、用人机制不够灵活和完善、人才流失率过高等问题,而流失的人才除了去民营企业外.已出现了向有外资背景的公司流动的苗头,这将直接影响到中国建筑企业的国际竞争力。

据有关资料透露.上海某国有大型建筑集团今年上半年共流失各类人才数百人,其中技术骨干占1 30多人.中高级紧缺人才占40多人。全国建筑企业有近60%的国有企业认为人力资源在“国退民进“的股份制改造中流失。我国建筑企业“国退民进”的速度正在加快,防范国有资产的流失为人们所重视,但国有企业积累的优秀专业人才的流失却被大多数人忽略。国企人才的流失还将进一步加大.民营企业正在逐步壮大,而他们发展到一定的阶段多数会走与国外大型跨国公司联姻的道路以追求更大的发。如果外资企业利用品牌和实力的优势与国内机制相对灵活的私营建筑企业合作,大量挖走国有建筑企业的优秀人才,我国建筑业的国际竞争力将大打折扣。

因此,我国建筑业的企业应该实施积极的人才保护措施,考虑建立人才保护预瞽机制,以防范有外资背景的建筑公司对我们进行人才掠夺。人才高层次精神需要是实现其自我价值,我们要为他们提供合适的体制和制度环境,营造先进的、符合当今世界发展状况的规则和文化,提供公平、公正、舒心的工作环境。在这样的环境中.用人者尊重规则.敬畏制度,秉公论事.平等待人,这样就能够提升人才对国家、对行业、对单位有认同感、归属感,从而营造出使人才集中精力干事业的环境.在相当大的程度上满足人才最高层次的精神需要、实现自我价值。只有这样才能留住人心,人才安全问题才能得到根本解决。

四、国际化建筑人才的培养是走出国门的当务之急

吴江认为,就当前我国建筑人才的培养质量来说.与适应国际竞争的要求还有一定的差距。

首先,我国建筑行业的人才与市场对接不好.一方面是人才的匮乏.另一方面是教育部门在培养人才方面与市场脱节,教育内容严重滞后于社会。要改变这种状况,需要全社会启动这样一个机制,就是市场配置人力资源,这个配置应该是全面的.全方位的。人才的培养选拔使用过程从表面上看,是反映在学生上,实际上是反映在学校在培养人和学校本身的体制上。有什么样的教师出什么样的学生,有什么样的校长.出什么样的教师。想改变学生的学习结构,必须改变教师的教育内容和方式。我们现在的老师、校长都不是从市场上来的,不可能培养出市场需要的学生。很多教师一辈子都在学校里,不管市场需要什么,我就讲

这门知识,就讲这些内容。现在很多老师就是市场不需要的老师,市场不需要的学生,不可能培养出市场需要的学生,浪费了教育资源和人才资源。

其次.就建设教育本身来说,我国从高等教育到中等职业教育都普遍存在滞后性.很多教材连国内现有的施工管理水平都跟不上,更别说跟上世界建筑业发展的水平,甚至有的学

校现在用的教材还是建设部十几年前颁布而现在已废除的标准。开放的中国需要我们培养人才的能力要和国际接轨,除了传授传统的基础知识外,还要让学生了解本专业世界上先进的理念、技术和方法.当前还特别需要让他们了解国际竞争的游戏规则。

开放不仅意味着我们要引进来,同时也要走出去。我国对外工程承包工作多年来不断发展,但总体进展不快,同其他国家还有很大差距,其直接原因是我国建筑业中总体上外向型人才比较缺乏,能够适应对外承包工程的人才不多。我们要培养更多的外向型人才,以应对即将到来的国际竞争环境。

五、经营管理人才的跨行业跨地区交流是企业创新的必然要求

吴江说,建筑行业的管理层人才流动性很小,非常不利于企业的创新和发展.这个问题影响到了建筑行业的整体水平。一般来说,流动性大的企业,人才往往比较均衡。建筑业的管理层流动性小,即使流动也不跨行业,而底层人员流动性比较大。“上面超稳定,下面走马灯”,这种现在尤其是在国企比较突出。高层管理适当做一些人才交流,会给企业带来意想不到的收获。

吴江举了个例子:比如说IBM的郭士纳,原来是食品零售商,对IT技术可以说是一窍不通。他来到IBM后,发现管理层大部分是技术出身。而技术出身的人,考虑更多的是怎么样不断地更新技术,对销售并不十分重视。郭士纳上任以后,首先抓售后服务。用十年时间把IBM做大,今天的IBM售后服务是全世界一流的,靠服务拉动了经营的增长。郭士纳不研究具体项目,而是研究人,研究人的可替代系数。一个人的可替代系数越大.他的薪资就会越低,职位的稳定性越小;反之,在企业里无人可以替代的那个人,一定是薪资最高的。

他说,建筑行业人才的搞活.实际上就是不同观念,不同信息的交流和碰撞。21世纪的管理.是观念的管理.管理观念的革新。目前,企业都在推行标杆管理.很多新的管理理念,好的管理模式并没有行业界限.不同行业之间的企业可以很好的借鉴和引用,而这种新的管理观念不可能在一个单位上产生,也不一定在建筑行业产生,恰恰很多时候是在不同的行业产生,在不同的碰撞中产生。我们必须在跨行业中去学习管理。企业可以向政府学,政府可以向企业学.没必要非得向同行业学习,好的经营管理人才必须懂得如何学习和借鉴当今市场经济运行条件下各个行业中的标杆企业,学习他们的管理。

因此.建筑行业必须要重视人才的流动与创新,要向管理要效益,管理已经成为资本和技术最好结合部的一个推动力量。推动经济全球化,靠的是什么?我们只说信息全球化,技术全球化,金融资本的全球化.实际上最重要的还是管理的全球化。建筑行业能够腾飞,靠的就是这个行业创新型的管理人才。

六、建筑业要努力建设以人为本的和谐企业

吴江说,目前很多企业都在谈沟通,谈管理,谈文化建设,但是实际上.没有多少企业真正知道自己应该如何建设符合自身特点的企业文化,文化缺失现象比较严重。

他说.过去企业的支撑和和支柱是企业文化.管理层和工人可以形成一个共同的理想和共识。现在我们处于社会转型时期.旧有的观念被打破,新的观念尚未完全形成.因此会出现一些价值观的混乱。社会教育资源配置的不均衡,也导致了城乡人员素质的差异。建筑企业在招收使用农民工时,招聘到的人员年龄达到了标准,但在整体素质和所受到的教育方面却远远没有达到相应的水平。这样,企业实际上就担负起了一部分社会责任,要对录用的员工进行再教育。企业文化的投入,实际上很大一部分是投入到人员的知识教育文化教育.提高员工的整体素质。要真正实现以人为本,要以一线的劳动者为本.如何使他们得到全面的发展。

七、人才管理的水平决定建筑企业的可持续发展

吴江认为,在企业的规划中.要把对人才的管理放在企业价值创造的中心地位。在组织结构的设计中和实施中,始终要贯彻以人为本,要考虑企业全体职工的全面发展,而不仅仅是领导层的。要使各个层面的领导要重视人才工作。重视劳动力素质的全面提高,就是重视企业是真正价值,这样才能改变我们长期以来在建筑行业中的人才资源配置问题。

应该健全人力资源的专门管理部门,这些部门的职能不是简单的招聘、发薪水,而是应该发挥人力资源的管理部门的组织建设。对于一个企业来说,人力资源的管理问题,应该是有热情懂专业的专门人才来发挥在建筑行业的作用。比如说工资分析师,薪酬分析,明确劳动力价格,以及怎么样来维护这种价格。绩效分析.不仅会设计岗位和职位的工作内容,还要让员工了解怎么样在自己的岗位上工作,什么事做得最好,为什么他是最好的。包括

整体人才资源的配置.从个体到整体的规划,哪些层次人才结构的比例是什么,用什么样的专业技术人才最适合,要把发现管理使用人才真正放在核心管理的位置上。

八、学习型企业,最基本的是要学会如何生存

谈到建设学习型企业.吴江说.学习型组织不是让领导如何去学习,而是全组织去学习,企业全员去学习,建筑业必须重视自我学习型组织的建设。学习型组织的概念和含义也有不同。过去说的学习型组织,是学知识,实际上这是不对的。

学习型组织,首先是要学会生存。企业的生存和发展是第一位的。学习的任何内容都要有利于企业的生存和发展.要让每一个员工在自己的岗位上学会生存。在这个岗位上的存在和在那个岗位上的生存是不一样的,要让每个员工都有这种生存的忧患意识,学会生存。学习型组织.企业要学会组织如何生存.员工要学会在岗位上如何生存。第二是学会学习。知识爆炸时代,不在于你掌握多少知识,而在于学会怎么学,学什么7学这些东西是否管用,是否能增加聪明才智。不能看见别人学什么自己就学什么,要根据自身需要。现在的学习也很浮躁.搞技术的学管理.搞管理的学政治,搞政治的又要做商人。这都是对自己没有把握的表现。自我实现是有限度的.要正确把握自己,凡是不能正确把握自己的人,实际上就

是不懂学习的人.不会学习的人。第三个就是学沟通,不仅是企业,任何一个组织.都可能产生不同的文化.不同的文化差异,就需要用沟通来解决。今天社会上沟通难,在一个组织内,沟通也难。没有共同理想,没有共同利益,就不会形成共识。所以,沟通就是我们今

天学习的管理最重要的一部分。没有互动.就不可能达到双赢。

建筑行业面临着国内外的激烈竞争,面临着社会发展的新的多元要求,必须注重学习,注重自我提高。这是一个个性化社会.每一个人可能都是文化的某一个层面。所以必须用对方听得懂的语言,能够接受的方式来沟通。现代管理实际上是一些互动式管理,是一种

情景式管理。这种情景管理包含着方方面面,每一个人都是一个新的对象,一个新的情景。同样一个人在不同的时候,又是一个不同的情境。所以说,实际上今天这种应变能力很重要。企业的人力资源管理者怎样尽快看到人才的才干,怎样让人才尽快进入角色.如果没有效果沟通,根本无法实现。

今天我们谈学习型社会,企业怎么样变成学习型企业,学习型组织。怎么样学会竞争固然很重要.但是更重要的是如何了解自己。最可十白的事是企业危机四伏,而自己还没有发觉,建筑行业很大程度上就是如此。

来源:《建设人才》2007.4 总第25期

在目前形势下,我国要更好地实现政府信息化,促进电子政务建设的健康发展,亟须解决整体规划、资源共享、协同发展等一系列问题。综观各国政府信息化和电子政务发展的实践,建立首席信息官制度,是解决上述问题比较通行和成熟的做法。《中国电子政务发展报告NO.3》中指出,世界上已有一百多个国家和地区确立了政府首席信息官(Chief Information Officer,CIO)制度。

目前,我国已经具备建立政府首席信息官制度的良好基础:在政府信息化和电子政务管理领域,已经具有首席信息官制度萌芽或雏形;在我国的行政管理体制结构及人事人才管理制度体系中,具有建立首席信息官制度的构架模式和发展空间;我国企业界已经开始实行首席信息官制度J在我国电子政务领域也已经聚集了一批具有良好素质的管理者队伍。在我国建立政府首席信息官制度,不仅涉及到公共部门人力资源开发的制度创新,也涉及到现行行政体制和电子政务管理体制的变革,因此,在建设首席信息官制度的过程中,要坚持如下几个原则一是从我国电子政务发展的实际水平和发展的需要出发,切实解决电子政务实践中遇到的诸多现实问题并具有一定的未来适应性;二是充分考虑到我国的政治与行政传统,从我国现行的行政管理体制和公共部门人力资源开发的发展实际出发,在行政管理体制改革和公共部门人力资源开发制度改革的层面上进行系统考虑和整体谋划:三是要尊重政府首席信息官制度建设的一般规律,吸收借鉴国际上和其他领域首席信息官制度建设的经验教训。

一、政府首席信息宫的职责与能力要求

政府首席信息官制度建设的基础工作之一是明确政府首席信息官在政府中的职责定位,并在此基础上合理构建其素质能力框架。

1.政府首席信息宫的组织地位

电子政务是政府信息化的表现形式,党的十六大报告中明确提出我国电子政务建设的根本目的是:“提高行政效率,降低行政成本,形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制。”20O6年6月,温家宝总理在对全国电子政务工作座谈会的批示中又重申了这一思想:设,推进行政管理体制改革,提高政府工作效率和公共服务水平,为公众参与经济社会活动创造条件。"电子政务的这种功能定位,赋予了负责电子政务建设的政府官员(政府首席信息官及其领导下的政府信息主管部门)在政府序列中必须具有一定的权威性。因此,在经历"一把手"工程的政府信息化建设发展阶段之后,在今后的制度安排中,政府首席信息官不仅要具有特殊地位和身份,要参加政府信息化与电子政务的决策,同时还必须具有一定的资源配置权,确保电子政务建设和政府信息化取得良好效果。

2.政府首席信息宫的职责

政府首席信息官在政府信息化与电子政务的建设与发展过程中,承担多项职责,其中,有些职责具有核心地位。根据发达国家的经验和我国信息化与电子政务建设的实际状况,在政府信息化和电子政务发展过程中,我国的政府首席信息官必须承担起如下几项重要职责。

(1)负责组织贯彻上级政府或部门的信息化与电子政务建设的方针、政策和法律、法规;组织制定国家或地区、本级政府或本部门的信息化和电子政务发展规划和实施计划;审核下级政府、本级政府各部门与各行业或本系统下级机构信息化与电子政务的发展规划和实施计划。

(2)组织制定政府信息化与电子政务建设的政策法规、规章制度和相关标准。

(3)负责组织、监管政府信息化与电子政务发展战略规划、计划的落实与实施。在同一级政府层次,这项职责主要包括:组织制定或审核政府信息化与电子政务建设项目方案;组织推动政府信息化和电子政务技术与产品的开发;组织推动并监管政府信息化与电子政务建设项目的实施;组织监管电子政务系统的运行与维护等。

(4)向上一级政府首席信息官汇报政府信息化与电子政务建设的进展情况,为其提供有关决策支持;指导或领导下一级首席信息官的业务工作。

(5)负责或参与制定首席信息官或下一级首席信息官的管理制度并组织落实。如负责安排本级政府所属部门或本系统(垂直管理部门)下级部门首席信息官的职位交流,参与其工作考核等。

(6)负责提升责任区域内的政府或部门甚至行业推进政府信息化、实施电子政务的能力,主要包括在对政府信息化推进能力与电子政务实施能力进行分析与评估的基础上,制定相应的改进计划,并推动改进计划的实施与落实。

(7)参与责任区域内的公共管理与服务的改革决策。

从我国现行的电子政务管理与实施机构的设置及其职能配置情况来看,上述职责很多都已经存在,并分别由政府和部门内部主管政府信息化和电子政务的有关领导行使。由此可见,我国建立政府首席信息官的职责体系时,难点不在于界定职责范围,而是如何保证这些职责得到有效行使与落实。

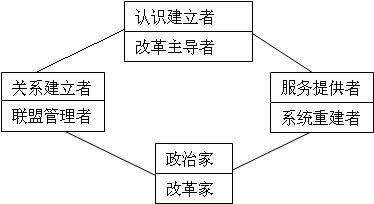

3.政府首席信息宫的能力与素质

政府首席信息官能否履行好职责的关键在于是否具备相应的素质和能力。总体来说,政府首席信息官应当是既懂管理又懂技术的高级复合型人才,并且管理能力比技术能力更为重要。具体而言,我国政府首席信息官主要应具备以下几方面的核心能力和素质。

(1)宏观管理与战略规划能力

作为政府信息化与电子政务决策的参与者,政府首席信息官必须具有把握全局的战略思维能力,真正承担起制定与实施政府信息化和电子政务建设政策法规和战略规划的职责。

(2)分析与判断能力

政府首席信息宫应保持良好的职业敏感度,在了解电子技术和信息管理知识技能的同时,把握发展动向;在熟悉公共管理与服务业务流程的同时,把握政府改革发展趋势;在领导政府信息化与电子政务建设实践的同时,把握政府信息化与电子政务发展脉络,为政府信息化与电子政务的理性发展提供保证。

(3)协调与沟通能力

由于政府信息化与电子政务建设要满足统一规划、资源整合、协同作业等方面的需求,政府首席信息官必须具备较强的沟通与协调能力:在组织内部要保持与政府信息化和电子政务决策层、建设者即各职能部门和|T工作团队等方面的良好沟通;在组织外部,要保持与电子政务的社会服务对象、政府信息化和电子政务项目合作对象的良好沟通。

(4)业务组织与管理能力

政府首席信息官应具备良好的业务组织与管理能力。一是确定政府信息化和电子政务建设的基本理念,组织设计政府信息化和电子政务基本流程与架构,努力实现电子与政务的良好匹配与融合、信息资源的有效整合与开发利用、电子政务管理与服务的协调统一;二是领导、指导(审核)或组织实施规范的项目管理;三是监管办公自动化与电子政务系统的运行与维护;四是提出政府信息化和电子政务发展的趋势分析与改革建议,并负责领导、指导和组织改革的具体实施。

需要强调指出的是,信息技术能力并不能成为政府首席信息官应具备的核心能力,而只是一项基本的能力和素质要求。另外,不同层级的政府和部门对其首席信息官的素质和能力要求有所不同。一般而言,越是高层政府和部门的首席信息宫,对其战略思维和协调统筹的能力要求就越高,而对基层政府和部门的首席信息官,则要求其项目管理的能力较强。

二、政府首席信息宫的管理制度

政府首席信息官管理制度是一个系统工程,涉及信息官的选拔任用、考核、培训、薪酬、退出等多项制度。建立这些管理制度,一方面可以借鉴参照发达国家政府首席信息宫的管理制度和企业的首席信息官制度,同时,也必须符合我国现行的人事人才管理制度的一般精神和原则,与现行的人事人才管理体系有相应的制度接口。

1.政府首席信息宫的选拔任用

与其他高级公务员相比,政府首席信息官的选拔任用主要应具有四个方面的特色。

(1)政府首席信息宫采用资格(资质)准入模式。制定各级政府首席信息官的执业资格标准,凡是坦任政府首席信息官的公务员应具有相应的专业技术职务或资格。作为一种过渡方式,在推行任职资格的初期,可采用经历替代方式。

(2)可采取竞争上岗和面向社会公开招聘的方式选拔政府首席信息官。下一个层级的政府首席信息官可以通过竞争上岗的方式参加上一层级的首席信息官的选拔,而企事业单位和其他社会组织的首席信息官或其他具有担任政府首席信息宫资格的人员则要通过公开选拔的方式竞争政府首席信息官职位。

(3)政府首席信息官应采用聘任制,实行合同管理。其任期、职责、权力义务、考核标准、薪酬待遇等都要通过聘任合同进行严格明确的约定。

(4)政府首席信息宫的选拔任用主体依从现行的政府人事管理制度。资格准入有利于保证政府首席信息官职位的专业化,公开招聘和合同管理有利于增加政府首席信息官管理的灵活性,保持该职位的基本活力。

2.政府首席信息宫的考核

我国政府首席信息官考核的维度可依据公务员考核的有关规定,即考核内容包括德、能、勤、绩、廉五个方面,重点考核工作实绩。工作实绩考核指标的确定应以岗位职责为依据,评估和评价标准应以履行岗位职责的质量和水平为基础。具体而言,对政府首席信息官的业绩考核要重点考虑以下几方面的情况。

(1)政府信息化和电子政务的政策法规建设以及发展战略(计划)制定的科学性、合理性、针对性等方面的情况。

(2)政府信息化和电子政务战略(计划)的执行情况,尤其是重大项目的建设与实施情况及其权威认证和认可情况。

(3)政府信息化和电子政务建设的效率与效能情况,尤其是建设项目的可操作性,提高行政效率和政府服务水平与质量、公众满意度的情况。

(4)责任区域内,政府信息化和电子政务管理者与建设者(特别是辖区内首席信息官)的素质提升情况。

(5)政府首席信息官的考核由选拔任用部门主持,职位交流部门参与。需要特别指出的是,政府首席信息官的绩效考核应与日渐成熟的电子政务绩效评估建立有机的联动关系。另外,对政府首席信息宫的考核可以分为平时考核与定期考核两种方式,平时考核可以主要通过首席信息官定期汇报、领导不定期检查、电子政务服务对象的满意度调查等方式进行;而定期考核在原则上是一年一次,主要是根据岗位职责设定的考核标准进行考核。

3.政府首席信息宫的培训

为了保证政府信息化和电子政务建设的专业化和高效能,政府首席信息官应建立有效的职业培训体系。

(1)培训的内容

选定培训内容的基本依据是政府首席信息宫的能力与素质构成,培训主要包括两个方面:一是通用知识与技能的更新,如了解信息通讯技术、公共管理的理论与实践的最新发展,电子政务理论与实践、管理理论与实践的最新发展;二是通用能力的提高,如宏观管理与战略规划、分析判断、沟通与协调等能力的锻炼和培养。

(2)培训的实施

培训的主要管理主体是公务员管理部门、政府信息管理部门、首席信息官自律组织等,其具体实施机构主要是有相应资质的高校、培训机构等。培训课程由政府首席信息官管理机构、公务员管理机构、首席信息官自律组织和培训实施机构等部门联合组织开发。

(3)培训的方式

培训可采取讲授式、研讨式、案例式、模拟式等多种形式灵活进行。

(4)培训的时间

培训时间可执行其他专业技术公务员培训时间的有关规定。

4.政府首席信息宫的薪酬

当前,首席信息官在企业和其他社会组织中属于稀缺性高级管理人才,其薪酬往往处于整个组织薪酬体系中的较高层级。政府首席信息官薪酬待遇的确定要综合考虑各种因素,其中重点要考虑如下几种因素:

(1)IT行业或其他领域的同等素质人员的薪酬;

(2)其他组织中首席信息宫的薪酬;

(3)同级别公务员的薪酬;

(4)政府首席信息宫的任用方式、工作职责等方面的情况以及其稀缺程度。

一般情况下,政府首席信息官的薪酬待遇要远远高出同级别的公务员。

5.政府首席信息宫的奖惩、退出与职业发展

政府首席信息官的奖惩,可参照我国《公务员法》的有关规定。例如,如果因个人原因不能履行岗位职责或没有达到绩效考核要求,聘任组织可视其具体情况采取减薪、解聘、赔偿一定程度的损失等惩戒措施;而对于履职较好者,可给予物质奖励、精神奖励或职业发展方面的奖励。

政府首席信息官的退出,以聘任合同为主要依据,合同期满,可以续聘也可以离职。续聘或离职除遵从有关法律法规外,主要是以实际工作需要和绩效考核结果为依据。需要注意的是,政府首席信息官的任期应保持一定的稳定性,不宜频繁更换,合同期限也不应太短。

就职业发展而言,政府首席信息宫可以通过公开应聘等方式担任政府部门的其他职位,也可以退出政府领域。

三、政府首席信息官的管理体制

建立高效协调的管理体制是政府首席信息官制度建设的一项重要内容,在制度建设过程中,我国政府首席信息官的管理体制应着力解决好以下几方面的问题。

1.政府首席信息宫的组织体系

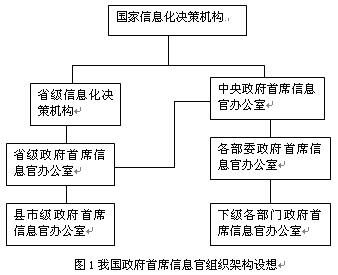

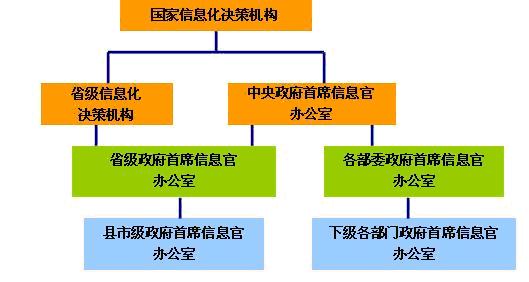

我国应借鉴发达国家的经验,在逐步整合现有的电子政务建设与管理机构的基础上,建立统一的、层级分明的政府首席信息宫的组织架构,形成“一把手+首席信息宫”的电子政务管理模式,具体组织架构如图1所示。

其中,国家和省级信息化决策机构是国家和地方政府信息化建设的最高决策机构,分别负责制定国家和本省的政府信息化发展战略和相应标准、规范。各级信息化决策机构下设首席信息官办公室,主任由首席信息官担任。这个组织架构可实现政府信息化的整体化、系统化管理,能够有效避免各自为政的工作局面。

2.政府首席信息宫的责任关系

清晰而有序的责任关系是保证政府首席信息官管理体制高效运行的重要因素。政府首席信息官的责任关系应采取矩阵型结构。依据图1的组织体系构想,中央政府首席信息官直接对国家信息化决策机构首脑负责,向其汇报工作,接受其领导,参与国家政府信息化决策。省级政府首席信息官直接对省级信息化决策机构首脑负责,参与本级政府信息化决策。同时,上下级政府的首席信息官、上下级政府所属部门之间的首席信息官存在指导与被指导或领导与被领导关系。中央政府的首席信息官负责指导或领导、协调省级政府首席信息官的工作,负责领导中央各部委首席信息宫的工作;省级首席信息官负责指导或领导、协调本省内各市县首席信息官的工作,领导省直各委办局首席信息官的工作。同时,政府及其所属部门的首席信息官向本级政府或本部门的行政首长负责。下级政府的首席信息官要向上级政府的首席信息宫、下级政府部门的首席信息官要向上级部门的首席信息官汇报工作,执行或落实上级政府或上级部门制定的电子政务和信息化建设与发展的法律法规和战略规划。这样,以此类推,形成一套权责明确、运行有序的政府首席信息官管理体系。

3.政府首席信息宫的交流机制

政府首席信息官的交流不仅是促进电子政务协调发展的一个有效途径,也是保持和提高政府首席信息官素质与能力的重要手段。政府首席信息官的交流包括:政府首席信息宫与其他组织的首席信息官以及具有相应资格的人员之间的职位交流;政府内部首席信息官职位轮换以及在此基础上的工作交流,即上下级或同级政府首席信息官之间的交流两方面的内容。

(1)政府首席信息官的社会交流机制

政府首席信息官与企事业单位和其他组织的首席信息官之间应建立资格互认制度,实现职位交流,这种交流可通过公开招聘的途径以职位聘任的方式进行;政府首席信息官在聘用合同期满后,可自由选择其职业;具有政府首席信息官执业资格的人都可以参加政府首席信息官的公开选拔。

为了保证电子政务建设的先进性与高效能,政府首席信息官必须保持信息通讯技术领域、非政府组织机构之间的交流互动,因此,首席信息官的选拔任用必须具有高度的开放程度。

(2)政府首席信息富的职位轮换机制

职位轮换是实现资源共享、协同行政的有效措施。职位轮换主要有两种表现形式:一是在人事隶属关系不变的前提下,同一级政府各部门的首席信息官实行交互任职。各部门的首席信息官在一定时限内,在本部门工作一段时间,在其他部门工作一段时间,在本部门工作的时间要占三分之二以上。二是在垂直管理系统或部门,首席信息宫的职位轮换中遵从现行的职位轮换规定。首席信息官任职轮转的安排由本级政府或上级部门(在垂直管理系统)的首席信息官负责。

(3)政府首席信息宫的联席会议机制

上级政府首席信息官定期召开由所管辖区域内下一级政府首席信息官参加的联席会议。会议的主要内容是交流经验,讨论本地区电子政务建设的热点、难点问题,提出相应的决策建议,安排部署下一步本辖区电子政务发展的相关事宜。

(4)政府首席信息宫的委员会机制

由中央、省、市三级政府的首席信息官定期召开由各部门首席信息官参加的委员会议,交流各部门电子政务发展的有关情况,就共同面临的发展问题进行探讨,安排布置本级政府电子政务发展的相关事宜。

四、政府首席信息官制度建设配套措施

不论是在公务员管理体系中,还是在电子政务管理体系中,政府首席信息官制度都是一种崭新的制度设计。建立健全相应的基础制度和配套制度,是信息官制度得以有效发挥作用的重要条件。目前,除了要进一步健全专业技术类公务员、聘用制公务员的管理制度之外,还必须建立如下两个培训机制。

1.建立政府信息宫的学历培养体系

参照MBA和MPA的学历教育模式,在现行高等教育框架体系内,建立政府信息官的相应培养体系。学历培养体系构建的基本依据是电子政务管理者与服务者的素质要求。因此,此培养体系是电子政务工程师专业素质的基础培养框架。

2.建立电子政务工程师执业资格制

度实行执业资格认证是一种国际通行做法,如律师、医生、会计等都有相应的执业资格,它是保证和提高某一职业从业人员素质的有效途径。因此,我国在建立政府首席信息官制度的同时,也应为这一专业群体建立相应的执业资格制度,这种职业资格可称为电子政务工程师资格。凡是担任政府首席信息官者必须具有一定级别的电子政务工程师执业资格。

来源:《电子政务》2007年(4)

近二十年来,政府绩效评估一直是现代政府管理的前沿课题,我国各级党委和政府在借鉴西方政府绩效评估的有益经验的基础上,也积极探索适合我国国情的政府绩效评估制度。从我国各种形式的绩效评估实践中,党委组织部对领导班子和领导干部的绩效考核是最为社会关注的一种形式。这与西方的单纯组织绩效评估有很大差异,主要原因是决定绩效的约束机制有所不同,西方国家强调管理主体与客体之间的法律合同关系和绩效预算制约,组织绩效的好坏是组织行为的结果。而我国更注重上下级之间的领导责任关系,强调“凭政绩用干部”的约束机制,“官位”是激励高绩效的实际动力。在我国现行管理体制下,组织绩效往往是领导者能力表现的结果,决定组织绩效的关键是领导班子和领导干部。因此,领导能力与组织绩效之间就产生了一种必然的因果关系。中央组织部在2006年下发了《体现科学发展观要求的地方党政领导班子和领导干部综合考核评价试行办法》,提出了一整套全面考核评价领导班子和领导干部的制度体系。为把组织绩效评价与领导个人绩效评价统一在一个评估制度框架内,本文试图探索一种基于能力建设的领导绩效考评制度。

一、领导绩效考评的内涵

领导绩效是指各级党政领导班子和领导干部,依据执政党确立的奋斗纲领和目标,在履行宪法赋予的国家职能和行使公共权力过程中的业绩和效果。领导绩效考评是指考评机构对领导干部绩效能力的考核与评价活动。其内涵是对领导干部在组织群众实现本地区、本部门既定的规划和目标过程中,所进行的投入、产出、结果以及由它们所反映出的效率、效力、经济、公平、质量等维度设置绩效指标和标准,并在日常的干部管理和考核工作中围绕绩效指标收集有关领导活动趋向于既定目标的进展情况的信息,从而通过与绩效标准的比较,确定领导及其组织的绩效表现情况,进而对其绩效进行评定和划分等级。

由于领导集体或领导者在一个组织中处于法人地位,他们在组织的行为表现就不是个人的行为表现,而是代表组织的行为表现,他们要对组织的绩效负全责。因此,领导绩效的本质就是对组织绩效所承担的集体责任和个人责任,或者说是集体贡献和个人贡献。相对组织绩效来说领导绩效是手段,是为组织绩效目标服务的。“政府如果想让他们的公务员更绩效化或更结果化,就必须能够激发他们达到此目的,而且必须能够衡量这些结果。”因此,领导绩效考评既包括对组织的考评,也包括对领导班子和领导个人的考评;既包括了对履行经济发展和社会管理职能的绩效考评,也包括了对党政机关内部管理的绩效考评。

领导绩效与政府绩效有内在联系,但也不能等同起来。领导绩效考评的本质是对领导集体绩效能力的科学考量,而非单纯地对组织绩效任务的客观评价。因为我们已经假设领导效能决定和影响组织绩效,有效的领导活动是政府总体绩效的基本保证。所以,领导如何在组织里发挥作用以及何时发挥作用,领导者及其管理制度、领导方式方法和运作情况如何影响着组织的绩效表现,是我们研究领导绩效考评制度的重点。笔者对领导绩效“能力”的理解就是指领导班子和领导成员在履行组织的法定职能中,统筹、发展和控制财政、人力、物力和信息资源的内在能力。旧。也就是领导集体在适当的地点和适当的时间利用适当资源的能力。这种绩效能力取决于领导者素质和管理制度的质量:那些拥有得力领导人员和完善管理制度的组织具备很高的绩效能力,并且有可能取得更好的组织绩效;反之,那些领导人员素质很差而且管理制度不健全的组织则绩效能力低下,而且不太可能取得良好的组织绩效。如果一个组织没有这种能力又不去创建这种能力,良好的组织绩效就会成为一句空话;同样,如果我们无法科学评估这种绩效能力,不能解释它与组织绩效之间是如何成为正相关或

负相关的,那么,评估政府绩效也会变得毫无意义,因为,“凭政绩用于部”的核心价值是“不断改善政绩”。

二、建立领导绩效考评体系的原则

设计领导绩效考评体系,必须确立领导绩效是一个更加系统和综合的概念,该体系应是一个能够反映公共管理多元目标的价值标准体系,而不是传统的单一 “效率取向”。因此,须遵循以下四个原则:

1.价值导向原则

领导的绩效反映的不是一般的管理效率,而是反映了对较高价值的管理效益的追求。一定的绩效总是与一定的价值目标相联系的,绩效的本质是实现组织目标的产出,是表明达到组织目标的成功度,因此,领导干部创造绩效的过程,就是追求组织目标的过程。遵循价值导向原则,就要求我们设计考评指标体系必须把着眼点放在现阶段社会发展正面临和所要解决的主要社会矛盾上,而不是面面俱到,事无巨细。社会主要矛盾不同,社会发展的整体价值取向就不同,评估领导绩效的指标体系也就不同。党的十六大确立的执政为民思想和以人为本的科学发展观,表达了执政党和广大人民群众的基本社会价值取向,这一社会价值取向对绩效考评指标体系的确定起着决定性作用,指标体系的设计必须从总体上反映中央提出的坚持科学发展观和坚持“五个统筹”的原则。

2.合法性原则

党和国家机关的工作绩效,是管理主体依据宪法和行政法规赋予的国家职能和公共权力依法执政的结果。它主要体现在两个方面,一是机关在履行公共管理职能中所产生的工作效率和工作成果,它主要表现为行政投入和行政产出的关系;二是机关所提供的公共产品和公共服务所产生的社会效益和社会影响,它主要表现为公共供给与公共需求的关系。担负领导职务的高中级公务员在这两个方面都负有重要的政治责任和法律责任。领导绩效的所有表现应该都看作是有法可依和依法授权的组织作为,绝不是一种个人的随意作为,也不是像企业那样可以自负盈亏的市场行为。

3.职能依据原则

在社会主义市场经济条件下,我国政府正逐步从过去“无所不能”向“有限责任”转变,更多地强调向社会提供公共服务,满足社会的公共需求。强调政府在市场经济中要做到有所为有所不为,主要通过政策服务等手段进行宏观调控,简化行政审批,强化宏观管理职能,弱化微观管理职能,将该由卒十会组织行使的职能转交给社会组织,使市场和政府各自处在一个适当的位置。我们在设计绩效考评指标体系时要充分考虑转变政府职能的要求,把握好绩效的标准问题,主要指标必须是履行党政领导职能的绩效,而不能把全社会各种组织特别是需要企业和市场发挥作用的项目和指标,再全部背在自己身上。

领导的职能有层级的差别,也有专业分丁的不同,这样就形成了纵向的中央政府和各级地方政府,横向的政府职能部门,如卫生部门、环境保护部门、教育部门等。因此,管理主体不同,即公共服务供给者不同,意味着它们所管理的公共事务的性质、内容和方式就不同。它们的绩效目标、进行绩效评估时所划分的评估项目也不同。绩效目标和评估项目不同就

会有不同的评估标准。

4.公众满意原则

领导活动是否相对地满足了社会公众的需求是领导绩效考评的一个重要依据,也是设计指标体系必须遵循的准则。社会公众满意度在设计指标体系中主要体现在两个方面:一是党政机关和领导干部的_T作,能否满足广大公众的利益需求,其程度总是相对的。这种满足的程度可划分为满意、比较满意、不满意等。同时,处于不同满足程度层次上的社会公众的

人数也是相对的。二是领导活动过程中如何对待和处理群众反映强烈的社会问题。这个问题与社会公众的满意度也密切相关。领导是否建立了与社会公众之间进行信息交流与沟通的渠道和机制、是否及时解答和处理社会公众反映的问题,这都应作为考评指标体系的重要系数。因为,领导绩效考评的过程就是通过评定与划分绩效的不同等级,来改善和回应社会公众对领导干部有效监督和批评的过程,也是提高领导效率、能力、服务质量和公共责任的过程。

三、绩效考评的主体和机构

领导绩效考评的主体从广义讲,是指凡依法对公职人员享有管理权、监督权、选举权、批评权、罢免权的组织和社会成员,都有权利对领导绩效进行考核与评价。从狭义上讲,绩效考评主体是特指领导干部的任命机关、主管机关和监督机关。本文主要从狭义角度分析考评主体和机构的作用。考评主体和机构常常因考评的目的、内容、形式的不同而确定。科学界定领导绩效考评主体,健全考评机构,是建立领导绩效考评体系的组织保障。

1.干部任免机关的绩效考评

干部任免机关对领导干部负有选拔和管理的责任,领导绩效考评既是干部管理的重要内容,又是干部选拔的主要依据。领导干部的任用形式和任免机关不同,绩效考评的方式也有所不同。选任制领导人员的绩效考评,分别由选举机构和管理机构负责。选举机构的绩效考评是代表民意,反映社会满意度的监督权利和民主形式,如许多省市人民代表大会常务委员会专门对政府、法院、检察院领导人员进行任期内的绩效述职和评议,并以投信任票方式确定绩效优劣程度,提出褒奖意见。目前我国各类公职领导人员的选举机构对选任人员绩效的考评重视还不够,代表的主体作用发挥不够,绩效考评的体系不健全,方法不科学,考评的效果不明显。干部管理部门的绩效考评,主要是为了换届选举,调整领导班子,推荐优秀人才,结合领导干部的全面考核进行的。考核绩效是更好地鉴别干部德才素质的主要手段,对干部创造绩效有着直接的激励和制约作用。委任制和聘任制领导干部的绩效考评,一般是由干部管理部门按照年度考核的规定、结合年终工作总结进行的。

2.业务主管机关的绩效考评

业务主管机关是指领导干部直接向其负责、接受其领导的工作上级,既有按业务管理建立的领导关系,也有按属地管理建立的领导关系。业务主管机关的绩效考评,以对组织绩效的考评为主,一般不直接对领导个人绩效作出评价。对组织的绩效考评主要以业务职能为依据,建立相应的考核指标体系,并与年初下达计划、建立目标责任制、定期检查督导、年终

工作报告是结合在一起进行的,通常也称绩效管理系统。实行行政首长负责制的领导干部和实行委员会制的领导班子,都要对组织绩效全面负责,组织绩效好坏与领导责任直接相关,同时也直接影响干部选拔任用。因此,政府应尽快建立一套科学的组织绩效考评系统,领导绩效考评工作可以纳入组织绩效考评系统,作为其中一个子系统运行。由于多数领导干部具

有业务和属地这样双重管理体制关系,以及管事与管人的制度脱节问题,在组织绩效考评中也反映出目标的多重性、指标的差异性以及实施的协调性、考评的权威性不够等困难。

3.监察审计机关的绩效监督

监察审计机关是从行政监督的角度实行问责和审查绩效。纪检监察机关针对领导干部勤政廉政的绩效表现开展监察监督活动,目前我国许多地方推行的效能监察可以说是领导绩效考评的一种特殊形式。其主要特殊之处在于它的问题导向。这种问题导向既表现在效能监察的违纪违规方面,又表现在效能监察的工作方式和结果方面。就违纪违规方面而言,效能监察虽然涵盖效率、效果、质量等组织绩效的诸多方面,但侧重于查找领导和管理中存在的违纪违规问题。违纪违规问题导向,决定了效能监察采取立项检查、立案调查、受理投诉等方式开展工作。从结果利用的角度来看,效能监察体现了纪检监察机关作为行为主体的特征。在处理违纪、违规和低效等问题的同时,利用发送《监察建议书》、《监察通知书》等形式,

帮助监察对象完善规章制度,并监督检查制度和措施的贯彻落实。基于问题导向,效能监察必然选择中心工作、热点问题和问题比较多的领域和环节立项,覆盖面比较小,并非对领导绩效的系统全面的评价。

审计部门针对机关的财务管理专项绩效进行审计,是机关财务绩效考评的一种形式。它以加强支出管理、提高财政资金使用的有效性为目标,对计划/项目资金的来源、支出的合理性、管理的规范性进行考评。对领导干部来说,主要是离任审计,对其任职期间资金来源、使用的合法性与合理性,进行检查评估。审计监督部门应建立健全领导绩效审计问责制度,通过对一系列绩效指标进行评价,跟踪资金流向,定期向社会发布绩效考评的相关信息,促使资金使用单位严格执行预算,加强对财政资金使用过程和效果的监管。同时,通过年终绩效审计,将部门的绩效计划执行情况向社会披露,从而提高财政资金使用及管理的透明度,敦促部门提高管理水平和资金使用效益。

四、领导绩效考评的指标体系和评价标准

绩效考评系统的核心是考核指标体系和评价标准。一个设计良好的绩效考评指标体系是全面正确衡量党政领导机关和领导干部工作的尺度,它将清楚地表达领导工作的目的和目标,定义提供的产出和结果,并指定这些产出和结果所期望的质量等级。

建立领导绩效考评指标体系,是一个评价事与评价人、评价组织与评价个人有机结合的综合评价系统。组织绩效考评是以组织承担的管理职能和目标任务为基本依据,领导绩效考评则以任期内的目标责任为基本依据,这两者之间既有联系又有区别。从绩效目标来说是一致的,组织目标就是领导目标,这与一般个人绩效目标是不同的。但考评组织绩效的目的是促进组织效益的最大化,而考评领导绩效的目的是促进领导效益的最大化。组织绩效关注的是组织履行法定职能的表现,要求组织行为的理性化、合法化与规范化,行为规范和运转协调是组织效率的保障。领导绩效则更加关注领导者的理性行为和主观能动作用,强调领导干部的创造性活动,以解放思想、开拓创新、带领群众实现既定目标为导向。同时,领导绩效考评的主体不同,指标设定也有很大差异。所以领导绩效相比组织绩效更富有弹性特点和应变特点。因此,设计考评指标体系既要考虑领导履行组织职能的基本考评指标,又要有鼓励领导变革创新的动态考评指标;既要有规范领导的通用性考评指标,也要有反映领导角色差异的特殊性考评指标;既要有任免机关和业务主管部门规定的任期考核指标,也要有管理和服务对象的满意度指标;既要有定性考评指标,也要有定量考评指标。综合以上各种因素,我们认为领导绩效考评指标设计应以通用性指标为基础,以管理职能为依据,以服务社会和服务群众为导向。结合欧盟公共部门中绩效考评的通用评价模型(CAF),本文把该考评指标分为领导作用指标与领导

结果指标两大类:

1.领导作用指标

领导作用指标是指领导集体和个人为促进组织绩效,实现组织目标所投入的管理要素。具体包括领导职能、战略与规划、人力资源管理、发展协调公共关系、管理创新五项指标。

标准一:领导职能。指领导者如何明确组织发展方向,确定并积极实现组织的使命和远景目标,确立组织长远发展所需要的价值观,并能够根据实际需要不断完善和优化组织管理体系,以身作则,调动群众积极性,发展组织与社会各种相关组织的关系,为实现组织目标提供有力的资源保障,清除各种障碍。

标准二:战略与规划。依据组织职能,能够透彻地了解社会和公众近期与长远的公共需求,明确社会发展战略,确立、审查、并贯彻组织的战略和规划,制定相关政策、计划和方案实现其使命和远景目标。

标准三:人才资源管理。根据组织战略和规划,规划、管理、改善人力资源,培养开发各类人才的知识和全部潜力,通过对话和授权提高人才的参与度,并对此进行合理规划,以便支持组织的政策和战略及人员的有效运转。

标准四:发展协调公共关系。为实现组织的使命,确立和设计组织在社会的良好形象,明确发展和维护重要的合作伙伴关系,以支持其政策和战略以及程序的有效运转;建立与社会组织及公民的沟通渠道,支持和动员社会的广泛参与和有效监督。

标准五:管理创新。改善管理方式和管理手段,优化组织结构,重组业务流程,发展电子政务,降低行政成本,完善财务和预算管理,提高管理效益。

2.领导结果指标

领导结果指标是指领导作用对组织绩效所产生的影响及效果。具体包括群众满意度、社会贡献度、主要绩效的成果、公共支出效果、组织发展的效果五项指标。

标准六:群众满意度。指组织在满足服务对象和群众的需求与期望方面取得的结果。如公众对组织绩效的总体满意水平,办事的友好和公正度,反映灵敏度和积极的行动,处理个别情形的灵活度和能力,政务公开,服务承诺的效果,给群众生活质量带来的影响等。

标准七:社会贡献度。指组织在满足社会的整体需要和预期方面取得的结果以及所产生的影响。维护社会和谐所做出的努力贡献,对公共危机的应对和处置结果,组织活动是否对公民造成侵扰和损害,确保公民的生命财产的安全。对于群众的民主意识、维权行为和社会参与的支持度。

标准八:主要绩效结果。指领导班子和领导成员在完成组织计划、任务,实现任期主要目标,以及满足的社会需求和社会发展方面取得的关键结果。如按职能提供公共产品和服务方面的实际效果,市场监管的能力,满足和平衡群众利益需求的能力,维护社会稳定的能力,依法行政的能力。

标准九:公共支出效果。包括遵守预算的程度,财务目标完成度,满足和平衡财务利益的能力,有效使用运转资金的能力,财务审计和检查的频率和结果,精打细算并强调风险意识的财务管理措施等。

标准十:组织与人员发展效果。改进与创新组织战略、组织结构、组织效能、思想作风方面的成绩,更好地使用信息技术,确定目前个人和组织在知识、技能和态度方面的能力状况,制定和宣传符合组织和个人需要的培训计划。正确处理组织内部的平等机会和待遇公正问题,发扬民主,支持公务员参与决策的程度,参与绩效改进活动的程度,协商和对话机制。

上述指标体系,可视为一个通用管理考评指标体系,重点强调的是管理绩效和服务绩效,通过领导作用的有效发挥使组织目标顺利实现,并取得良好的组织效益。在各项标准中,根据组织的不同职能,可设定具体的二级指标,每项指标可视不同要求予以量化,但并不要求都必须量化,关键是指标描述的清晰化,质量标准的具体化。

五、绩效考评的形式、程序和步骤

领导绩效考评一般分为两种形式,即任期绩效考评和年度绩效考评。任期绩效考评主要是针对选任制领导干部的任期目标和责任,以及结合换届选举考察人选进行的考评工作;年度绩效考评主要是结合公务员年度考核,针对各级领导干部以绩效为重点的考评工作。以上两种形式在我国现行的干部考核制度中,并不是独立存在的绩效考评形式,而是与考核既

定的时间内干部的各方面表现结合在一起的。从建立和完善领导绩效考评制度的角度看,由于党政机关的绩效本质上是一种法定的责任绩效,其形式必然与干部的任期以及任期责任一致起来。因此,领导绩效考评应同组织绩效考评结合在一起进行,并且同干部的选拔考察,年度的全面考核相对分开,以保证绩效考评的公正客观,减少其他因素的干扰,真正做到评

价绩效只对事不对人,不因人的其他表现随意扩大或缩小绩效指标和评价标准。

领导绩效考评主要是收集分析现实的投入信息、产出信息和评价信息的过程,而历史的信息只能做为参考,要确保这些信息的客观性、完整性和准确性,考评组织过程的公开化、程序化就至关重要。根据我国干部绩效考评的实践经验,以及借鉴国外的成功做法,领导绩效考评的基本程序和步骤,应考虑以下十个方面:

1.成立考评组织。由干部主管机关牵头成立领导干部绩效考评组织,包括绩效考评专家组,委托社会专业调查评估机构,明确考评组织的权利和责任。

2.提出绩效目标。领导干部上任后应在规定的时限内向任免机关和主管机关提交任期目标责任书,正职行政领导还应提交本地区或本部门的年度绩效计划和年度绩效预算。

3.绩效风险评估。考评机构或委托专业机构依据绩效计划内容,对考评对象的绩效能力、绩效环境进行可行性评估和绩效风险评估,评估后双方充分沟通意见,明确绩效协议主要内容和责权利关系。

4.确定绩效责任。经法定机构核准后,被考评人与主管领导签署一份绩效协议书,确立双方的绩效责任关系。

5.制定与公布考评目标。考评机构依据年度绩效计划和年度绩效预算以及绩效协议内容,确定考评目标、重点内容、考评方式和方法。并在规定的时限内,通过媒体公布主要领导干部的任期目标和绩效计划,增强透明度,以利于社会监督。

6.绩效检查。考评机构或委托专业机构对考评对象实行绩效过程信息跟踪,定期对考评对象的工作绩效情况,进行公开的实地检查了解,并收集群众的反馈意见,同时要与考评对象沟通意见,听取他们的困难和要求,必要时,对计划进行适时调整。预算部门应根据绩效计划和执行的情况,严格控制预算,确保资金的有效使用。

7.年度考评和任期考评。。考评机构要向社会公布考评内容、对象、方法,并利用信息网络广泛收集相关评价信息。有关考评机构要依法组织社会范围的民主评议或满意度测评。有条件的应聘请有关专家进行专项绩效分析评估。

8.考评等级的评定。领导绩效的等级评定应以组织绩效的等级为参照,并结合年度干部考核,综合平衡确定。

9.考评结果使用。考评结果要与行政问责、奖励制度结合起来,并作为选拔使用和监督管理干部的基本依据。考评机构要对完成绩效目标的领导干部给与适当的物质和精神奖励,并引导媒体广泛宣传,树立先进典型。没有实现绩效目标的干部,要按行政问责制的规定,提出批评和相应的处罚。

10.绩效总结。考评机构应责成被考评人认真总结完成绩效的成功经验,查摆不良绩效的原因和责任,并提出改进方案和措施,以正式文本形式报告考评机构和上级机关。

总之,政府绩效评估作为一种管理理论和方法的创新,是伴随着各国政府行政改革的进程并在特定环境下不断发展完善的。目前这项活动在我国尚处在探索阶段,无论是理论研究还是实践积累都还不够成熟。笔者认为当前应着眼于实际应用和总结,探索多种模式的绩效评估体系,不断提高绩效评估的能力,在实践中逐步加以规范化和制度化。

来源:《中国行政管理》2007年第5期 总第263期

主持人:2003年12月,《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》的颁布,赋予了人才工作一个千载难逢的发展机遇,“人才工作迎来了发展的春天”也成为人们谈及人才工作时最常用的语句。与人才工作息息相关的人才学理论研究,在经历了28年前创始阶段的小高潮后,现今处于一种什么样的发展状态?作为一门独立学科,它具备什么样的特色?在人才工作的“春天”到来之际,人才理论研究应该如何跟上步伐,适应新形势的发展?

本刊邀请了中国人事科学研究院院长吴江,中国人才研究会副会长王通讯,华师范大学人才资源研究中心教授叶忠海以及南京理工大学经济学院企业管理系副教授马士斌来共同探讨。

路漫漫其修远

主持人:谈及人才学理论研究,不得不回顾一下它的历史。在座的诸位都是人才理论研究者,对于人才学的诞生肯定不陌生。我们首先请叶老师给我们谈谈人才学是如何延生的。

叶忠海:人才学的诞生,说起来已经是28年前的事情了。1979年7月,贵州省科技情报所雷祯孝、蒲克两人撰写的《应建立一门“人才学”》一文,得到当时《人民教育》杂志社方玄初和总编室副主任王通讯的大力支持,在《人民教育》上发表。接着王通讯、雷祯孝两人连续在《人民教育》上发表了四篇人才论文,引起了社会很大的震动,其中《试论人才成功的内在因素》一文发表后,在全国引起了强力的反响和共鸣。由此,引发了全国对成才问题和创建人才学的高度关注和大讨论,人才学作为一门独立的现代学科在中国的社会科学园地破土而出。1992年人才学作为三级学科列入《学科分类与代码》。可以说,人才学是应运时代呼唤而生的新兴学科,时至今日,人才学取得了显著的成绩,开创了一条具有中国特色的人才和人才问题研究之路。

主持人:作为创始人才学的当事人之一,王会长,您如何看我国人才学理论研究的发展现状?

王通讯:确实像你说的,我国的人才工作迎来了千载难逢的发展机遇。但可惜的是,总体上看,目前我国人才学理论研究相对于人才工作的日益繁荣显得有些不太相称,缺少新的突破,这说明我国的人才学理论研究现在面临着一个升华发展的问题。

主持人:造成这种现状的原因是什么?

任何一门学科的兴起与发展都有它的自身的规律,强求是不行的。例如它所处的外在环境,包括科学发展水平等。如果就其中的某条原因来讲,可能跟我们的人事人才研究者队伍青黄不接的现状有关系。用一句很形象的话说,就是“长江后浪推前浪,前浪躺在沙滩上。”人才学创始阶段比较活跃的学者,由于年龄、身体等原因,在学术上已经不像20几年前那么活跃了。而现在的研究者,一是人数少,二是面对理论突破,还需要下大功夫。

主持人:马老师,您持什么样的观点?

马士斌:目前人才研究队伍组成呈多元化态势:从所在单位看,以高校为主,同时也有一些来自政府和企事业单位;从学科看,研究者学科背景非常庞杂,又以教育学、管理学、思想政治教育等学科相对较多,心理学也有一定比例;从年龄构成看,以老年和中年为主;从时间精力的投入程度看,相当一部分人都只是把人才学研究作为“副业”,这一点在中青年研究者身上表现得尤为明显。所以,人才研究者队伍从总体上看,确实像王会长所说,数量不大,专业性不强,后续乏人。人才理论研究要想取得新的突破,必须要克服研究队伍上存在的问题。

主持人:目前活跃在学术领域的研究者按照所属组织来看,大致可分为三类:高校的理论研究者;政府部门内部的研究者,如人事部门内部的研究室成员;还有就是各行业的研究者。三类研究人员各自的优势和局限是什么?

王通讯:高校理论研究者的理论素养较好,而且接触的新理论也比较多,这些研究者绝大部分都担任着授课的任务,因此教学相长、学术切磋的氛围会好一些,但对社会实践的指导性稍差;政府部门内部的研究者比较清楚政府的意志,在信息上有着优势,其研究成果容易为决策者参考;至于其他行业,他们的研究内容多是一般人才学的深化。领域比较狭窄,但对行业内部人才的成才规律会总结得比较好。这些领域做好了,也有利于推进整个人才学的发展。

三种研究力量各有利弊长短,所以需要大家互相沟通、互相交流、互为补充,只有这样,才能实现人才学的繁荣发展。

主持人:我们发现,现在的理论研究成果有两个不好的倾向,一是业内研究者的研究大多从资料到资料,没有一个理论上的提炼;另外一个就是外界的研究比较业余,基本功不是很系统和扎实。你们怎么看这种现象?

吴江:这两种倾向是学风浮躁的表现。人才学理论研究是一项崇高的科学事业,需要提倡严肃认真、求真务实的科学态度,提倡一丝不苟、精益求精、不断创新的科学精神。研究者应该培养乐于奉献人事人才研究的科学精神,应该对人才研究事业有非常深的热爱,要有追求真理、孜孜不倦、锲而不舍的精神,而不是将科学研究看成是自己可以升级、可以获奖、可以为个人谋取私利的一种手段。

王通讯:现在的商品社会助长了这种浮躁的学风。这是很多学科普遍存在的问题,但也是一个亟待解决的问题。一些研究者搞研究大多是即兴发挥,甚至有些研究者放弃了研究,这都是不可取的。搞研究需要冷静,需要冷思考。一些很有名的大家往往是通过很细微的别人不大注意的现象阐述出很深刻的理论问题,这就是冷静思考的效果。

主持人:不可否认的是,即使经历了人才学创始阶段的高潮阶段,人才学还未达到应有的地位,很多学术成果并没有达到“墙内开花墙外香”的境界,这又是为什么呢?

马士斌:我个人认为,人才学成果之所以未能获得像其他学科那样的重视,许多非常有价值的人才学研究成果,特别是人才规律和基本原理未能得到其他学科的广泛引用,主要有两个方面的原因:一是探讨这些规律、原理的研究方法科学性不够,缺少实证研究、实验研究等主流研究方法;二是发表这些成果时,论文或著作的写作规范化程度不够。包括对他人知识产权的尊重不够,具体说来,就是在很多情况下不做文献综述,不提出假设,从而把别人的研究成果和自己的研究成果、把前提和结论混在一起,造成他人引用的困难。当然,缺乏纯学术性的期刊作为阵地,以引导和规范人才学研究成果,也是一个比较重要的原因。

正确认识人才学学科定位

主持人:一个学科要想健康繁荣地发展,首要的一点就是,它的学科定位必须是非常明确清晰的。人才学究竟是一个纯学术性学科,还是一个应用性学科,还是两者兼而有之,众说纷纭。对人才学的学科定位,各位嘉宾有什么想法?

吴江:我认为,人才学研究的学科定位是政治性与知识性的结合。人才理论研究是为国家人才资源的有效利用和开发服务的,理论工作者的首要任务,就是一方面要为顺利决策和制定政策提供准确无误的信息,并为现代专业人员提供培训;另一方面要以各种组织机构作为基地进行研究并阐述其研究成果。人才研究要始终坚持为人事人才中心工作服务的方向,围绕国家的宏观认识政策性问题,组织开展重大理论创新性研究和战略研究,为国家的人事重大决策提供有力的理论支持和科学论证。要从火热的社会实践中提炼研究主题,围绕国家社会发展瓶颈的人才问题开展研究。

王通讯:我同意吴院长的观点。就人才学而言,“学”是人才学科的理论部分,“术”是服务社会发展的方法部分。二者是密不可分但又不可互相替代的。我认为,当前人才学学科理论应该有所创新,理论服务于人才工作实践的力度也应加强。

主持人:从人才学的研究对象和内容来看,它同人力资源管理学有着密切的联系,这两个学科有什么区别?

叶忠海:两门学科具有明显的区别。从学科类型看,人才学是综合型社会科学,人力资源管理学是应用型管理学科。从研究范围看,人才学的研究范围涉及宏观、中观到微观三个层面,既研究一个国家或地区的人才问题,又研究一个单位组织的人才问题人力资源管理学研究微观问题,主要研究企业人力资源管理问题。从学科构建看,人才学既研究基础理论问题,特别是人才规律问题,也研究应用问题,热别是人才的整体开发问题;人力资源管理学主要研究应用问题,从企业人力资源管理工作流程来建立学科框架。从研究内容和观点看,人才学有自己特有的概念和术语,有自己的原理和方法,有自己的特色和优势;而人力资源管理学的内容和观点是主要由西方国家引进的。从研究方法看,人才学运用综合方法,吸收多学科研究成果加以综合研究;人力资源管理学主要运用经济学的理论和方法,特别是劳动经济学和管理心理学的研究方法。

突破发展 任重而道远

主持人:前面的讨论中,提到了人才学理论研究面临着一个升华发展的问题。人才学理论研究应该如何走出目前这种低谷的状态?

王通讯:一是要鼓励创新。无论是老的研究人员还是新进研究人员,在学术上要保持活力,都要讲求创新。认为过去建立的理论框架牢不可破的观点是错误的,创新不仅是创新研究方法,在理论框架模式上也可以有所创新;二是要培养年轻人,不断壮大研究者队伍;三是要以实践带动理论的发展。要推动人才实践的发展,从而进一步从实践中获取理论的突破;四是要借鉴兄弟学科的发展经验。

值得注意的是,学科上的新的突破,新的发展,是不能强求的,有时需要等待。

叶忠海:人才学要实现突破发展,我总结了二十个字,就是“与时俱进,走出国门,开阔视野,传递薪火,繁荣著述”。

“与时俱进”,就是要深化人才学基本原理和规律的研究,发展和完善人才学理论体系;“走出国门”,即要正确处理“中国特色”和“国际化”的关系,在保持自己特色的同时,充分吸收国外人才资源管理理论之精华;“开阔视野”,就是要广泛吸收多学科的理论营养,引进技术,推动人才学的定量研究;“传递薪火”,就是要接续人才学研究人才链;“繁荣著述”,就是要坚固和发展人才学理论大厦。

主持人:一个学科的发展要想有所创新,无外乎是在研究内容、研究方法等方面上有所突破。人才学的升华发展,在研究内容上应有哪些突破点?

王通讯:我认为研究内容上有两个方面是可以努力的:

一是尝试建立人才生态学。用生态学的研究方法,用生态学的理论和视角来研究人才问题,我认为这很可能是人才学的一个突破点。事实上,经济学在这方面已经有成功的例子,比如企业生态学,就是学者们将企业发展与生态发展连在一起,来研究企业的生存之道。

另外一个,从实践的角度来讲,就是对社会工作人才的研究。我国的行政力量很强,从某种意义上讲,我国是“大政府、小社会”。我们应该挖掘和动员广泛的社会力量来促进社会和谐。但现在,到底什么样的人可以称得上是“社会工作人才”,社会工作人才的类型、人才与社会和谐的关系以及如何去开发社会工作人才等问题在理论上还没有得到解决。这个课题我们中国人才研究会已经列入研究的重点。

叶忠海:根据当今社会的发展,高技能人才的成长规律研究,社会主义市场经济体制和经济全球化所需要的专门人才的研究、人才法学研究、人才史学以及外国人才思想和制度的研究都可以更好地完善中国人才学的理论体系。

主持人:在研究方法上应该有哪些突破?

王通讯:人才学要引人定量研究。方法的进步能带动整个科学的进步。目前,西方学界已经开始在批判量化了,但我认为中国人才学尚未量化,我们则很需要引入定量研究的方法。人才评价、人才模型的建立需要精细化。没有量化,何谈精细?还有一点需要强调,就是要重视统计概率,社会现象与自然现象不一样,大概率就是规律。

吴江:我建议人才理论研究者要坚持科学性与经验性的结合。人才学是一门科学,必须理性地对待它,探寻其中的规律性。但同时必须看到,政策活动与一般的科学研究不同,并不具备科学的普遍性规律。理性思维并不能解决所有的政策问题,因此,人才研究者既要学会科学的研究方法,按照规范的“四阶段”程序来开展研究,即课题的系统化、确定研究计划和研究工具、资料的收集、结果的分析与阐述。同时也要学会经验式研究方法,要结合中国特色,构建实地调查、统计调查、定量分析、文献研究、历史分析的等多元分析方法体系。

马士斌:我有三个建议,一是建议盘点现有的人才学研究方法,找出人才学独特的研究方法;二是人才学研究者要高度重视研究方法的转型把可用于人才学研究的社会科学和自然科学的科学研究方法,特别是实证研究和实验研究方法引入人才学,尽量应用这些研究方法对人才问题进行研究,甚至对某些原理和人才规律进行重新研究;三、建议人才学研究会组织一次或几次人才学研究方法的专题研讨会,甚至举办几期研究方法培训班,以求在研究方法上有所突破。

主持人:理论研究与政策制定经常会出现“两张皮”的现象,人才学理论研究应该如何避免这种现象?

吴江:理论知识的创造和政策制定是两种不同的职能,科学知识的创造需要专家,而对决策者来说,这既不是他的职能,也不是他所能做到的,权力与知识往往无法集于一身,这就带来了理论知识输入到政策决策中去的困难。以问题为中心的决策活动,往往找不到能管用的理论和方法,而以学术为中心的知识理论,又难以从决策者的角度认识问题。这就是理论知识和政策实践长期处于“两张皮”的原因。因此,人才理论研究者要坚持人才研究内容的理论性与实践性的结合。

理论与实践结合的模式通常有三种:问题解决模式,即依据预先确定的问题进行研究;知识取向模式,将研究成果用于决策,并不全是因为有问题需要应对;互动模式,理论成果的应用只是复杂决策过程中的一部分,而且必须在一定的经验、政治洞察力、社会技术等实践要素基础上,才能有生命力。这就要求我们人才理论工作者有效关注现实问题,注重研究方法与政策问题内容的适用性,努力成为政策型学者。

主持人:对理论研究者而言,应该注意培养什么样的能力?

吴江:鉴于人才学科的定位必须坚持政治性和知识性的结合,相应的人才学理论研究者就必须具有两种特性:一方面他必须具备运用知识进行分析的能力;一方面他又必须具备政治上的技巧。也就是说,研究者要有运用人才学学术知识来认定公共社会问题,获得相关资料,进而对问题加以解释、说明并提出解决方案,完成科学决策的能力。

同时需要扩大自己的知识面,注意从相关学科,比如社会学、教育管理学以及经济学等学科中汲取营养丰富自己,还需要具备敏锐的政治感和判断力,积累丰富的政策经验。

王通讯:还有一点需要重申,就是一定要注意学术规范。人才学论文的写作需要规范化,尤其是年轻同志需要注意,做到了这点,研究成果才容易被承认,在学术上才能有地位。

马士斌:人才研究会在这方面应该充分发挥作用,提出规范学术成果发表的倡议,并提出人才学成果发表的基本范式。

主持人:好,谢谢各位嘉宾。我们期待着人才学理论研究的春天能早日到来。

来源:《中国人才》2007.(7)