邮箱登录

邮箱登录

吴江 王选华:首都地区人才效能差异化实证研究

发布日期:2017-05-11 来源:

吉首大学学报 ( 社会科学版 )

首都地区人才效能差异化实证研究

——基于产业层面数据

吴江,王选华

( 中国人事科学研究院博士后工作站,北京 100103)

摘要 : 效能是度量人才资源配置效率的标志性指标。文章考察了首都地区人才效能的总体发展态势 , 并按照学历层次、宏观产业、新兴产业的标准研究了人才效能的差异化特征。结论表明 , 该地区人才资源效能水平在逐年提高 , 说明人才资源配置结构在不断优化 ; 从学历层次看 , 效能的高低与学历成正相关关系 ; 而人才效能的宏观产业差异化特征明显 , 第二产业的收入型效能高于第三产业 , 第二产业的利润型效能高于第二产业 :在新兴产业领域 , 金融、文化创意以及物流会展等人才效能显著 , 这为首都地区未来重点产业选择提供了直接证据。

关键词 : 人才效能;差异化特征;人才层次;新兴产业

中图分类号 :C96 文献标识码 :A

基金项目 : 国家重大社科基金项目 (lOZD&046)

作者简介 : 吴江 , 男 , 中国人事科学研究院研究员 , 博士后导师。

王选华 , 男 , 博士 , 中国人事科学研究院博士后工作站研究人员。

人才资本衍生于人力资本 , 是人力资本中的高级部分①。新古典经济增长理论将人力资本视为经济增长的独立要素 , 并通过外溢性原理证明了人力资本具有规模报酬递增的属性。因此 , 耗费在人力资上的知识投资在一定程度上将决定人类的未来。同时 , 经济发展方式的转变主要依靠人力资本的积累和作用发挥来实现 , 这种积累主要通过教育来完成。人力资本积累主要目的在于增加其对经济增长的贡献份额。国外学者在这方面早就做过实证研究 , 如 Schultz 将人力资本投资与其他要素进行比较 , 发现前者的回报率要高于后者。 E. F. Denison使用不同于 Schutltz 的计算方法得出了类似结论 , 而 Robert J.Barro 通过对比 1960-1985 年间98 个国家人均 GDP 增长率数据 , 发现经济增长的主要动力源于人资本。国外学者研究证明 , 人力资本投资主要靠教育来完成。从长期看 , 教育投资同经济增长之间存在定的相关关系 , 在短期来看 , 又存在相互协调动力机制 。

近年来 , 国内部分学者借鉴国外研究成果 , 并结合实际国情 , 对人才资本作用发挥开展了较为广泛的研究。总体看 , 这些研究主要沿两条线索展开 : 一是注重从量的视角来考察人才资本作用发挥 , 尤其是 人才效能度量方法上取得的研究成果相对较多。他们总体思路是 , 使用经济活动中人才资本的投入与产出规模比例变化来度量和比较其作用发挥的程度。这种方法假设前提是 , 将影响经济产出的要素进行抽象 , 仅仅考虑人才资本对经济产出的影响 , 忽略其他非人才资本要素 , 如物质资本、科学技术以及制度要素等。从产出的度量来看, 较多地使用 GDP 、总收入、总利润等指标。对于人才资本规模的确定 , 方法的异性较为明显 , 如潘晨光等 、陈安明 及李群等均使用人才数量来表示;桂昭明、王小鲁等及王选华等使用受教育年限来计量人才资本 ; 李海峥等使用终生收入法来度量人才资本存量。从研究结果看 , 对同一样本的研究 , 不同学者采用差异化方法得到的结论趋同 , 说明人 才效能的计量方法具有一定的可靠性。二是重在研究区域人才效能的比较 , 如人才资本效能呈现区域的非均衡特征 , 东部地区普遍高于西部地区 , 其原因在于西部地区的人才资本存量不足 , 作用发挥欠佳; 同时 , 由于区域之间的产业存在趋同现象 , 从而导致人才资源的短缺 , 制约了人才作用的发挥;另外一些原因还可能是 , 区域人才结构矛盾制约技术进步 , 从而削弱了人才资本的经济贡献。在研究同一地区的人才效能方面 , 一些学者认为 , 由于内部产业结构不合理 , 从而导致人才作用发挥不足, 且同一区域内部各地区之间 , 人才效能差异化特征明显 , 总体效能水平与经济发展水平呈现正相关趋势 , 而高层次人才则恰好相反 , 经济发展水平较低的地区则相对较高。同时 , 人才经济效能与区域收入水平存在相关关系。

2012 年 6 月底 , 北京市第十一次党代会期间所发布的数据表明 , 截止 2011 年底 , 首都地区人才资源总量已经达到 532 万人 , 人才贡献率达到 40.6%, 从总体上反映了首都地区的人才资源宏观态势及利用状况。但是 , 如此多的人才资源 , 通过选择不同的维度来度量其人才资源 , 有无差异 ? 因此 , 文章选择首都地区作进一步考察 , 以期发现人才效能的差异化特征 , 其目的在于考察该地区人才资源的使用质量 , 并为重点产业选择提供证据。

一、研究方法

人才效能的计量 , 就是在经济活动中投入一定量的人才资源 , 这些资源通过与其他生产要素融合 , 测算出最终所带来的经济产出成果有多少 ; 对于科技人才资源、来讲 , 与一般生产领域人才资源在使用上具有其特殊规定性 , 即表现为专用性特征 , 这类人才资源的产出主要使用科研成果来表示 , 如专利、一定级别的科研论文。因此 , 人才资源效能服从投入——产出法则 (Input-Output Rule), 一般计量模型如下 :

ei=fi/yi

在人才效能模型中 ,ei表示在 i 范围内的人才效能 ,fi 表示在生产活动中投入的人才要素规模 ,yi 表示在投入要素规模为 fi 时所带来的产出成果。从模型可以看出 , 人才效能涉及三条约束边界 : 一是产出范围。在模型中使用 i 表示 ,i 既可以表示一个国家、地区、区域等宏观范畴 , 也可以表示产业、行业等中观范畴 , 还可以表示企业、家庭等微观范畴。二是人才资源投入规模。模型中使用 fi 表示 , 这是在 i 范围内的人才成本。人才成本可以使用人才数量 ( 数量型指标 ) 、受教育年限 ( 质量型指标 ) 、人才资本预期收入 ( 价值型指标 ), 甚至还可以使用工资总额来代表。三是产出成果。模型中使用 yi 表示 ,yi 既可以使用 GDP 、总收入、利润等经济产出来表示 , 也可以使用专利授权量、科研论文数量等变量来测度。在三条边界约束下 , 可以得到一个基本结论 : 即人才效能数值 ei 越小 , 说明 i 范围较少的人才投入 ( 成本 ) 可以带来较多的人才产出成果 , 反之亦然。

二、研究设计

文章拟从三个维度来设计首都地区人才效能的差异化指标。一是采用人才效能总体水平指标 , 以反映所有领域的人才作用发挥程度 , 并比较 1978-2011 年期间人才效能的变化趋势 ; 二是反映第二产业、第三产业人才效能状况 , 将人才受教育程度、职称和技术等级作为变量纳入效能范围 , 反映人才效能的宏观产业差异化特征 ; 三是以新兴产业为标准 , 反映该领域人才作用发挥及其差异化态势。

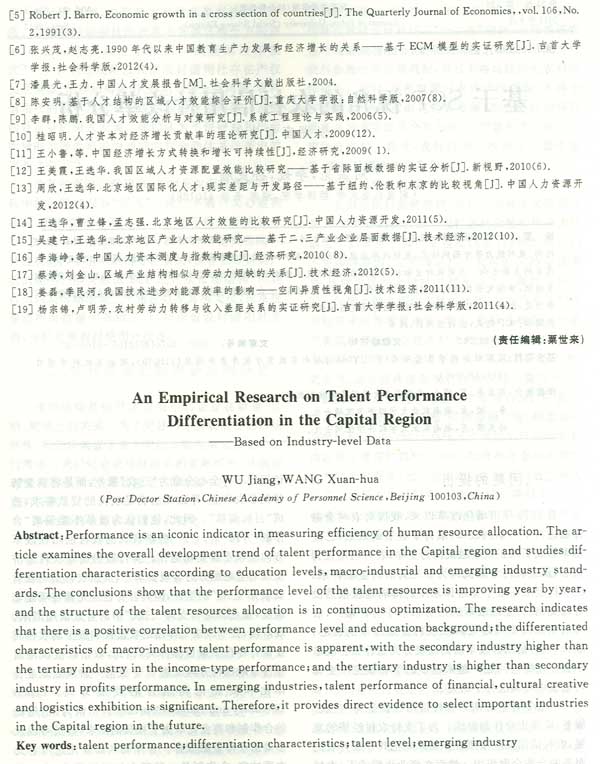

(一) 人才效能总体水平变化趋势

文章以 1978—2011 年期间不变价 GDP 作为人才总体产出 , 而以从业人员数据作为生产 GDP 的人才成本, 以人才计量模型为基础 , 从而可以计算出自改革开放以来首都地区的人才经济效能总体水平 , 分年度人才经济效能如图 1 所示。结果表明 , 在1978 年 , 首都地区每生产 1 亿元 GDP 需要耗费的人才数量超 过 4 万人, 而到 2011 年 , 每生产 1 亿元GDP 所耗费的人才维持在 0.35 万人左右。 2010 年人才经济效能指数为0.384,2011 年降低到 0.358, 可以看出为2011年比 2010 年的人才经济效能提高了接近7% , 是自2008 年以来人才效能改进幅度较大的年份。

图1 首都地区人才经济效能总体水平 (1978-2011 年 )

从结果看 , 首都地区人才资源使用总体趋势为 , 人才效能指数基本呈现连年下降趋势 , 说明生产率总体水平逐年提高 , 人才资源在经济活动中的配置效率一直在不断改善。此外 , 人才效能指数下降也呈现分阶段特征 , 即 1981—1990、1991—2000、2001—2011年期间 , 三个阶段效能曲线图的斜率绝对值依次递减 ,说明在80 年代人才效能提高更快 ,90 年代所有减弱 ,2000 年以后人才效能改进的速度进一步放缓。

( 二 ) 人才效能层次差异

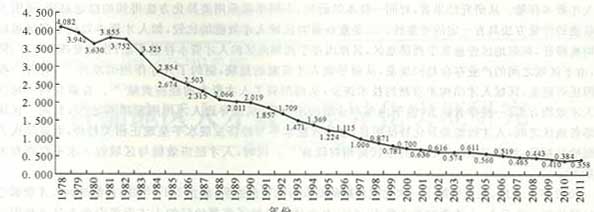

由于要单独计量不同学历层次人才的经济效能 , 这就需要将人才产出成果使用恰当的方法来向各类学历人才分配。到目前为止 , 还没有发现分配产出成果的有效方法。从理论上讲 , 可以依据各类人才的生产效率为标准来分配产出成果 , 但是分类效率如何计算至今还没有较为科学的研究结论。如果按照人均标准来分配成果 ,无法体现不同层次的人才之间效率的差异性。文章认为 , 不同层次的人才其生产效率是有差异的 , 而影响效率差异的因素有很多 , 如受教育程度、所在行业的属性、从事的不同工作岗位等因素 , 这些因素最为关键的是受教育程度。因此 , 文章以受教育程度为标准来对首都地区的人才产出成果 ( 以 GDP 来代表 ) 分配给各类人才。

而受教育程度的度量 , 我们使用受教育年限来计算。其计算方法按照不同层次的学历年限和人才当量两个变量来设计 , 具体标准参照桂昭明 (2009) 。未上过学、小学、初中、高中、大专、本科和研究生的学历年限分别为 1.5 年、 6 年、 9 年、 12 年、 15 年、 16 年和 19.6 年 , 而人才当量的计算 , 未上过学、小学毕业的人 才当量被视为基础当量 , 系数令为 1, 初中为 1.4, 高中以上分别为 20为了更直观地反映人才的经济效能 , 我们将七类学历人才概括为两大类 : 一是高中及其以下学历的人才视为基础性人才 ; 将大专及以上学历人才称为专业性人才 , 并使用受教育年限法则来确定这两类人才的规模 , 再根据各类人才所生产的 GDP计算出相应的人才经济效能① , 如表 1 所示 :

图 2 表明 ,1978—2011 年期间 , 这两类人才资本的经济效能指数逐渐下降 , 表明首都地区的人才经济效能一直处于改善状态 , 说明该地区人才资源的优化配置工作成绩不错。其中 ,2011 年专业性人才资本的经济效能比 1978 年提高了近 10 倍 , 基础性人才资本的效能提高了 8.9 倍 ; 就 2010 年和 2011 年来讲 , 专业性人才资本提高了 8.5%, 而基础性人才资本提高了 4.98%; 就两类人才的比较来看 , 专业性人才资本的经济效能大约是基础性人才资本的 2 倍。

( 三 ) 人才效能宏观产业结构差异

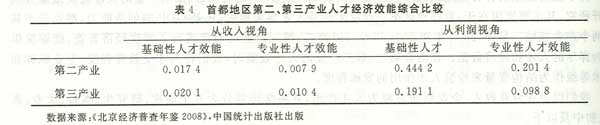

为了更清楚地解释首都地区人才经济效能的宏观产业差异 , 现将第二、第三产业的人才经济效能分别展开研究 , 其主要原因在于 , 首都地区第一产业无论是人才集聚程度 , 还是 GDP 的创造能力 , 都远低于其他两个产业领域。另外 ,2004 年和 2008 年专门以第二、第三产业为对象进行了两次经济普查 , 能够提供较为详尽的人才和经济数据。在测算第二、第三产业的人才效能时 , 我们将人才受教育程度、专业职称和技术等级作为结构变量来检验人才作词的发挥程度。

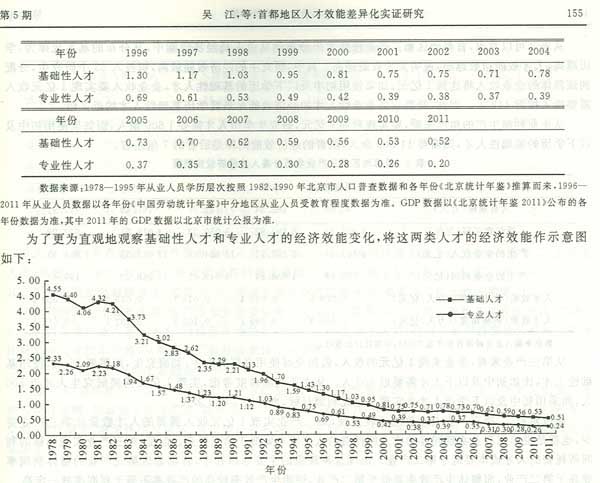

我们以企业营业收入、企业利润总额为人才产出 , 并将学历划分为五个层次 : 研究生、本科、大专、高 中、初中及以下。

从表 2 可以看出 , 首都地区第二产业按照学历分布的从业人员经济效能中 , 其分布的基本规律为 , 学历越高 , 人才效能指数越小 , 说明人才效能越高。其中 , 研究生的经济效能最高 , 每投入 63 个研究生 , 分配到该群体的企业收入将达到 1 亿元 ; 如果使用初中及以下学历的基础性人才 , 企业收入要实现 1 亿元收入需要投入接近 442 人。因此 , 最高学历专业性人才的经济效能是最低学历基础性人才的近 7 倍。

从企业利润生产的角度来看 , 要实现利润 1 亿元 , 研究生学历人才需要 1600 余人 , 而如果使用初中及以下学历的基础性人才 , 则需要 11300 余人 , 前者的经济效能同样是后者的 7 倍左右。

数据来源 : 《北京经济普查年鉴2008 》 , 中国统计出版社 ,2010.

从第三产业来看 , 企业实现 1 亿元的收入 , 假如全部使用高层次人才 , 如研究生 , 则需要 85 人 , 使用基础性人才 , 比如初中及以下人才需要近 600 人。从企业利润角度考虑 , 实现 1 亿元需要研究生人才近800 人 , 而采用初中及以下学历人才来实现 1 亿元利润目标 , 则需要 5600 多人。

通过对第二、第三产业人才效能比较发现 , 第二产业实现 1 亿元收入需要的人才数量比第三产业要少 ,也就是说第二产业实现同样的收入所耗费的人才成本要低于第三产业。但是 , 第三产业实现同样的利润所耗费的人才成本要低于第二产业。出现这种现象的主要原因在于 , 首都地区第三产业的整体利润率要高于第二产业, 而整体生产效率要低于第二产业 , 说明生产效率较高的产业并不等于利润率就一定高。

下面 , 依据表 4 来比较分析第二、第三产业内部基础性人才和专业性人才的经济效能。从收入角度看 ,第二产业专业性人才的经济效能约为基础性人才的 2.2 倍 , 第三产业专业性人才经济效能约为基础性人才的1.93 倍 ; 从利润视角来看 , 第二、三产业专业性人才经济效能为基础性人才的倍数与收入效能倍数一样 , 分别为 2.2 倍和 1.93 倍。

从产业之间来看 , 第二产业基础性和专业性人才的收入型经济效能都要高于第三产业 , 前者分别是后者的1.16 倍和 1.32 倍 ; 而利润型经济效能恰好相反 , 第二产业比第三产业要低。其中 , 第三产业基础性人才的利润型经济效能是第二产业的 2.32 倍 , 专业性人才利润型经济效能是第二产业的 2.04 倍。

数据来源 : 《北京经济普查年鉴 2008 》 , 中国统计出版社出版

( 四 ) 人才效能新兴产业结构差异

在《北京统计年鉴 2011 》中 , 对新兴产业并没有进行明确界定。在统计指标中 , 共设置了 8 大类产业指标 , 分别是文化创意、信息、高技术、现代制造、现代服务、生产性服务、信息服务以及物流业等 , 这些产业之间涉及包含与被包含关系。基于数据的可获得性 , 我们主要分析生产性服务业、文化创意产业、会展业以及物流业等四类新兴产业的人才经济效能。

(1) 生产性服务业人才经济效能差异

在生产性服务业中 , 有流通、信息、金融、商务以及科技服务等五类行业 , 各类行业的相关数据如表 5所示。

从表 5 看 , 首都地区生产性服务业收入型效能为 0.0074, 说明在要实现 1 亿元收入 , 需要 74 名从业人员 ; 在细分行业中 , 收入型经济效能最高的是流通服务业 , 每实现 1 亿元的收入仅需从业人员 33 人 ,与其较为接近的是金融服务业 , 需要 37 人 , 而商务服务业的效能最差 , 要实现 1 亿元收入需要 262 人。

从利润型人才效能来看 , 生产性服务业要实现 1 亿元收入需要 628 人 , 而金融服务业效能最高 , 实现1 亿元利润仅需从业人员 168 人 , 科技服务业最差 , 需要 1867 名从业人员 , 这充分说明首都地区科技成果转化所需的人才成本较高 , 从而降低了科技成果转化的效率。

(2) 文化创意产业人才效能差异

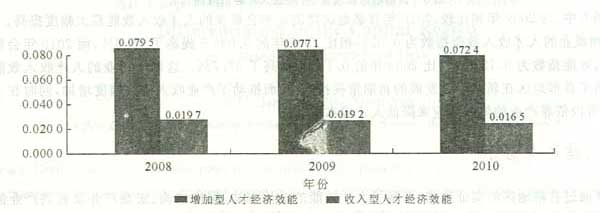

近年来 , 首都地区一直重视文化创意产业的发展 , 从 2004 年起开始 , 北京市统计部门将文化创意产业纳入统计范畴 , 并设置了文化艺术、新闻出版、广播电视与电影、软件网络及计算机服务、广告会展、艺术品交易、设计服务、旅游休闲及娱乐、其他辅助服务等九个子行业。近 3 年来产业的人才经济效能总体情况 如图3 。

图 3 表明 ,2008—2010 年期间 , 首都地区文化创意产业人才效能 , 无论是从收入视角考察 , 还是从增加值角度看都一直处于上升状态。其中 , 人才增加值效能 2010 年比 2009 年增加了 6.5%, 而人才收入型效能增加了16.2%, 说明近几年首都地区文化创意产业的人才经济效能改善成效显著。

为了对文化创意产业进行更深入的分析 , 我们按照九个细分行业来进一步比较分析人才经济效能状 况 ,详见图 4。

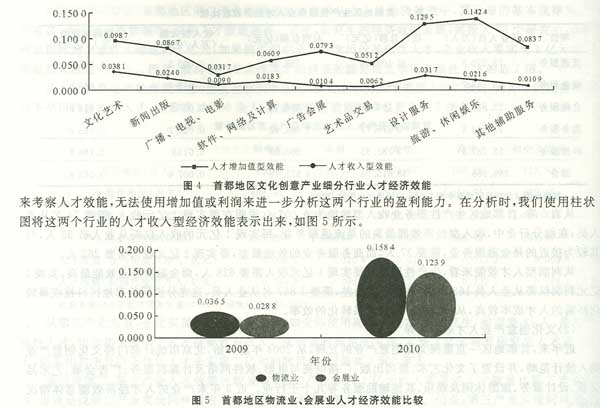

从图 4 来看 , 广播、电视、电影的人才增加值经济效能指数为 0.0317, 在九个细分行业中指数值最小 ,说明该领域的人才增加值经济效能最高 , 其次是艺术品交易 , 人才增加值效能指数为 0.0512; 而人才增加值效能指数最大的是旅游、休闲娱乐业 , 说明该行业创造 1 亿元新增加值所耗费的人才最多 , 需要接近 1500人。从人才收入型效能指数来看 , 最小的是艺术品交易 , 其效能指数值为 0.0062, 其次是广播、电视和电影行业 , 收入型人才效能指数为 0.0090, 指数最高的是文化艺术类行业 , 指数为 0.0381 。因此 , 首都地区文化创意人才经济效能指数表明 , 文化艺术品交易、广播电视及电影是人才耗费成本最低的行业 , 投入较少的人才可以带来较高的收益。

(3)物流及会展业人才效能差异

物流及会展业是首都地区近年发展较快的新兴产业。但是 , 由于数据的限制 , 我们只能从收入的角度来考察人才效能,无法使用增加值或利润来进一步分析这两个行业的盈利能力。在分析是时,我们使用柱状图将两个行业的人才收入型经济效能表示出来,如图5所示

在图 5 中 , 与 2009 年相比较 ,2010 年首都地区物流业和会展业的人才收入效能都大幅度提高。其中,2010 年物流业的人才收入效能指数为 0.028, 相比 2009 年的 0.0365 提高了 26.8%, 而 2010 年会展业的人才收入效能指数为 0.1239, 相比 2009 年的 0.1584 提高了 27.7% 。这两个行业的人才收入效能改善主要说明了首都地区在新兴产业发展的初期重视投入 , 从而推动了产业收入的大幅度增加 , 同时在人才使用方面 , 可以依靠产业的规模效应来降低人才成本。

三、结论与启示

文章通过首都地区的实证数据 , 考察了人才效能的总体态势、层次结构、宏观产业及新兴产业的差异性。其结论表明 , 随着经济的发展 , 首都地区的人才资源配置状况总体上在不断优化。人才效能的高低与学历层次成正相关关系。从宏观产业来看 , 第二产业的生产率水平要高于第三产业 , 而利润型人才效能则是第三产业高于第二产业。因此 , 如果以利润率的高低来界定发展质量 , 则第三产业人才的效能要高于第二产业 , 从而可以推动以同样的人才资本投入带来更多的价值增值 , 这正是产业发生梯度转移的秘密所在。从新兴产业来看 ,生产性服务业中金融行业的人才效能最高 , 文化创意产业中艺术品交易、电视电影业的人才效能相对较高 , 物流业和会展业在最近几年的人才效能业提高较快。因此 , 我们可以这样认为 , 首都地区加快发展的产业在第三产业 , 而第三产业发展的重点又在于优化其内部结构 , 尤其是要充分发展金融业、文化创意产业及物流业等新兴产业 , 这正是未来产业发展的重点方向。

参考文献 :