邮箱登录

邮箱登录

文章总汇

个人简介

千里马常有,而伯乐不常有。中国特色社会主义进入新时代,广聚天下英才,需要构建适合中国实际的制度体系。

将国内需求作为外国人才引进导向

中国经济社会发展对外国人才的需求,必须紧密结合中国产业结构转型升级的历史趋势和未来方向。

从1970~2015年,中国产业结构的变化具有显著特点:第一产业国内生产总值所占的比例持续下降,从1970年的35.1%下降到2015年的9.2%;第二产业的比例没有呈现明显的上升或下降趋势,总体在40%~50%之间来回波动;第三产业的比例持续上升,从1970年的24.5%上升到2015年的49.7%。

产业结构的变化对就业结构有什么影响?从1978~2015年,中国就业结构的变化呈现显著特点:第一产业就业比例从1978年的70.5%大幅下降到2015年的28.4%;第二产业就业比例升幅明显,从1978年的17.3%上升到2015年的29.4%;第三产业就业比例从1978年的12.2%大幅上升到2015年的42.5%。

比较1978~2015年中国就业结构与产业结构,可以发现二者之间具有较大差异,说明劳动力在三大产业之间的流动还存在很多障碍。随着中国市场化改革的深入,清除阻碍劳动力顺畅流动的障碍,使就业结构与产业结构接近或者吻合,是中国就业结构未来发展的一个重要趋势。

第一、二、三产业的转型升级不可能强行转移劳动力,需要培育大量新型业态,创造大量就业岗位吸纳劳动力,而新型业态的创造需要大量高端创新人才。

那么中国高端创新人才的存量如何?我们以基础研究领域的高端创新人才——高被引研究者为例,比较中国与国外的差异。

2016年全球高被引研究者共有3266人次,占比最高的前5个国家依次为:美国47.3%、英国9.9%、德国5.7%、中国4.8%、澳大利亚3.6%。美国几乎在所有学科都处于压倒性优势,中国仅在工程和材料学科与美国人数相当。

中国实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、知识产权战略,通过人力资源开发,推动就业结构调整,进而推动产业结构调整,最终实现经济社会可持续发展。因此,中国产业结构转型升级的关键是在全球范围内集聚大量高端创新人才,特别是“高精尖缺”人才,这就是中国引进外国人才的需求导向。

按照时间维度设计渐次递进的制度层次

怎样判断一个外国人是不是人才?一个外国人才是否符合国内需要?一个符合国内需要的外国人才能否发挥作用?这些都需要时间的不断检验。

从人才需求角度看,评价外国人才的主要标准是工作实绩,而工作实绩需要一定时间甚至很长时间的积累才能做出客观的评价;从外国人才角度看,外国人才能否适应工作环境?能否融入中国社会?也需要一定时间的工作和生活才能作出判断。因此,时间是评价人才的基本尺度,应该按照时间维度,构建具有明显层次的引进外国人才制度体系。

纵览当今世界引进外国人才的技术移民制度,可以发现各国的制度设计具有明显的时间层次,可以划分为短期工作和学习(包括工作签证、学生签证等)、永久居留、入籍三个明显的阶梯。申请人进行身份转换时,必须接受评估。

对照中国引进外国人才的制度规定,中国尚未形成完备的具有时间层次的制度体系。有些通道没有打通,有些通道虽然制定了相关规定,但是十分笼统,可操作性不强,特别是缺乏明确的从下一阶梯进入上一阶梯的条件、程序和操作办法。因此,我们要以外国人才在各时间阶梯的工作实绩和生活融入为重点,制定明确的工作绩效、经济能力、居住年限、年龄、品行、身体健康、对中国了解程度、汉语语言能力等方面的条件,明确申请和办理程序,使制度规定更具可操作性,使申请者有更明确的预期,通过一层层渐次递进的基于时间维度的制度设计,将中国需要的外国人才一步步筛选出来、引进来。

以法定规范确定人才引进主体的职责

当前,外国人才引进主体包括用人单位、中介机构等市场主体,其中中介机构既包括营利性质的企业,也包括非营利性质的社会团体。外国人才引进还涉及工作许可、签证、出入境、停居留、子女教育、科研项目申请等方面,因此外国人才引进的当事人还包括外专、外事、公安、教育、科技等政府主体。

在外国人才引进初期,为了加强人才引进力度,政府主体设立各种引才项目,直接从事引才工作。随着各地区各部门引才项目的普遍实施,为了提高工作效率,人才引进被列入政府工作考核目标。在此背景下,各地区各部门不惜出台重磅政策,给予特殊待遇,竞争异常激烈。一些外国人才多头联系、待价而沽,各地竞相抬高政策优惠幅度,造成地区之间的恶性竞争。

政府主体直接进行外国人才引进,对市场形成冲击和挤压。由于政府主体难以充分了解用人单位对外国人才的需求,通过政府项目引进的外国人才,难以真正满足用人单位的需求;同时,由于市场化程度不高,中介机构参与不足,用人单位也难以通过市场引进适合的外国人才。中介机构和用人单位的积极性不高,形成“政府热、企业冷”现象。

面向未来,用人单位、中介机构等市场主体的地位必须得到尊重,在市场主体愿意参与的引才领域,政府主体应该逐步撤出相关引才项目,重点加强对市场的监管。在政府服务中,必须明确或整合相同管理职责,让其由一个政府部门来承担,划清各个相关政府部门的职责边界。在确定外国人才引进的法律主体和规范主体行为的基础上,将外国人才引进纳入法治化轨道,推进法律主体和主体行为的法定化。建立法律、行政法规、部门规章等不同层面的法规体系,法律主要确定引进外国人才中的各类法律主体及其主要职责,行政法规主要规范各法律主体的行为,部门规章主要明确办事规则、细则和程序,形成一个不断细化、层层相依的引进外国人才法规体系。

引进外国人才需要一系列制度安排,只有紧密结合中国经济社会发展对外国人才的需求实际,以法律规范为基础建立渐次递进的人才选拔制度体系,才能使真正符合国内需要而又有留在中国意愿的外国人才,能够来得了、待得住、用得好、流得动。

(作者:柳学智,中国人事科学研究院副院长、研究员)

十八大以来,我国大力实施杰出人才、科技领军人才、企业家、高技能人才、青年人才等各类人才培养工程,人才资源总量达1.75亿人,人才资源总量占人力资源总量的比例达到15.5%,基本实现2020年的规划目标。人才队伍素质明显增强,对经济社会发展的推动作用更加显著。从“神九问天”到“蛟龙入海”,从“技能奥林匹克”摘金到“圆珠笔之问”破解,无不闪耀着人才的创造光芒。

人才发展成就得益于人才管理体制机制的改革。人才发展体制机制改革意见明确提出,普通高校、公立医院等符合条件的公益二类事业单位实行机构编制备案制管理,逐步实现内设机构设置和人员控制数额报同级机构编制部门备案,不再纳入编制管理。实行机构编制备案制管理,突破了现行统一编制管理的约束,用人主体真正拥有设置内设机构和人数的权限。各地坚持向用人主体下放岗位设置、公开招聘、职称评审、薪酬分配、人员调配等权限,直接为用人主体松绑;同时还清理规范人才招聘、评价、流动等环节中的行政审批和收费事项,间接为用人主体松绑。

人才管理体制机制改革还注重释放人才主体的活力。我国取消434项国务院部门设置的职业资格,规范和减少对人才的行政评价,减轻人才负担和制度性成本,降低就业创业壁垒。与此同时,职称制度改革深入推进,突出品德、能力、业绩导向,克服“唯学历、唯资历、唯论文”倾向,让人才从苛刻的要求、僵硬的考核、烦琐的表格中解放出来,有更多时间和精力深耕专业。各地区各部门结合实际,建立适合不同人才成长规律的评价机制,由用人主体自主制定评审标准,自主组建评审机构和评审专家库,自主开展评审工作,自主颁发职称证书。涉及几千万专业人才的评价制度迎来了深刻变革,多年来困扰人才工作的难点问题得到有效化解,职称制度焕发出新的生命力。

人才活力更需要激发。将科研成果的所有权、处置权和收益分配权下放给单位,进一步扩大科研机构、高校收入分配自主权,这是长期激励的一大突破。提高科研人员科技成果转化收益分享比例,加大对作出突出贡献科研人员和创新团队的奖励力度,在研究开发和成果转化中作出主要贡献的人员,所得奖励份额不得低于奖励总额的50%,这一激励力度比发达国家更大。在科研项目管理中,大幅提高科研项目人力资源成本费用支出比例,同时赋予人才更大经费支配权。此外,科研人员在履行好岗位职责、完成本职工作的前提下,经所在单位同意,可以到企业和其他科研机构、高校、社会组织等兼职兼薪,调动了科研人员创新创业的积极性。

随着经济崛起,中国的全球人才磁场效应开始显现。我国累计引进“千人计划”专家7000多人,各地引进高层次人才5.39万人,留学回国人员总数265.1万人,形成了新中国成立以来最大规模留学人员“归国潮”。与此同时,外国人才集聚效应日益明显,2016年,来中国工作的外国人员超过90万人次。此外,我国对外国人永久居留制度进行改革,对长期在华工作的外国人申请永久居留放宽任职单位、取消职务级别等限制,畅通在国家重点支持的行业和领域就业的外国人从工作居留向永久居留的转换机制,放宽外国优秀留学生在华工作限制并提供申请永久居留渠道,试点外籍人才申请在华永久居留的积分评估制度,吸引更多外国人才来华创新创业。

展望未来,通过创新人才发展体制机制,中国必将广聚天下英才,再续经济社会发展辉煌。

作者:柳学智(中国人事科学研究院副院长、研究员)

《光明日报》( 2017年09月18日 05版)

柳学智

瑞典地处北欧,是发达的资本主义国家。瑞典在职业教育、培训、考试、人力资源开发等方面有很多成功的做法,主要表现在以下几个方面:

1、职业培训体制完整

在瑞典,职业培训体制十分完整,其特点是:

⑴政府重视。瑞典政府十分重视职业培训体制的建立。为了鼓励人们参加职业培训,国家为每人存入一笔专项职业培训经费,在人们接受培训时,直接将此经费划拨到培训机构。职业培训以前由政府办理,为了更好地推动职业培训的发展,提高效率,现在瑞典政府不再办理职业培训,而改为市场运作,这样调动了各培训机构的积极性,提高了培训效率。

⑵企业与培训机构联系紧密。在瑞典,不仅政府重视国民的职业培训,企业也十分重视员工的培训。由于企业的重心是生产经营,因此,企业往往将自己员工的培训交由专门的培训机构来承担,例如,瑞典的著名汽车制造公司VOLVO将自己的员工送到瑞典最大的职业教育和培训机构Lernia进行培训。因此,企业与培训机构之间联系紧密。企业对员工的培训主要有两类:一类是新员工上岗前的培训,另一类是在职员工的脱产提高培训。从培训内容来看,含盖了企业工种的方方面面,从焊工、包装工、质量控制工,到技术经理、部门经理,应有尽有。

⑶作为普通教育的一个补充。由于瑞典的教育都是由政府办理,为了弥补政府办教育的不足,政府将职业培训作为普通教育的一个补充。在瑞典的教育体制中,基础教育9年,之后是3年的高中和职业教育,然后是3-5年的大学教育。在劳力市场中,很多人没有接受过大学教育,经过一段时间的工作后,这些人又希望接受大学教育。但是由于这些人往往没有经过3年的高中教育,基础较差,难以直接升入大学学习。然而高中教育有固定的程式,时间长,不适合这些人的学习。于是,专门的培训机构是他们的首选,在这些培训机构中,受训人可以根据本人的实际情况制订自己的培训计划。

⑷培训机构为非盈利性机构。瑞典的职业教育和培训机构都是非盈利性的。培训机构的业务主要分为四大类:一是为劳力市场招聘进行的培训,培训后可以招聘到各个企业,培训费用由政府财政划拨;二是为企业进行的员工培训,培训费用由企业和受训人共同承担;三是为大学申请者提供的学校教育,费用由政府从教育经费中划拨;四是为个人提供的个体培训,培训费用为国家给每人存入的专项职业培训经费,不足部分由受训人补足。从培训机构的分布来看,大的培训机构在全国各地都有分支机构,已经形成了覆盖全国的培训网络。

2、职业标准体系健全

为了使职业培训富有目标和成效,在瑞典的各行业,都制订了各自的职业标准。由于每个行业在社会中的影响不同,社会对职业标准的要求也不同,主要职业标准有以下几类:

⑴国家标准(State Standards)。有些行业关系到国计民生,影响重大,由国家制订职业标准,强制执行。比如护理(Nursing)行业,由于瑞典劳动力缺乏,加之护理行业待遇偏低,工作辛苦,因此缺乏大量的护理人员。劳力市场或其它行业的人员要进入护理行业,必须经过培训机构的培训,为此,国家制订了护理行业的职业标准,作为国家标准在所有的培训机构中强制执行。另外,瑞典作为欧盟的一员,欧盟制订的职业标准在瑞典也必须强制执行。例如,在焊接(Welding)行业,欧洲焊接联盟(European Welding Federation)制订了焊接行业的职业标准,该标准在瑞典的培训机构中也必须强制执行。

⑵行业标准(Partner Standards)。也叫合作者标准。这一标准是培训机构与合作者一起制订的某一行业的标准,而合作者通常是某一行业的行业协会或行业的业务主管机构。某一行业标准一旦制订,该行业内的所有职业培训都必须遵守此标准。例如,在水暖工(Plumber)的职业培训上,瑞典的Lernia培训机构与劳动工会(Labour Union)共同制订了水暖工的职业标准,瑞典所有水暖工的培训都遵守此标准。相对国家标准,行业标准的制订程序更为简便、易行,也更容易将行业的发展变化反映到职业标准之中。因此,培训机构也更愿意与合作者一起制订行业标准,然后依据此标准进行职业培训。

⑶企业标准(Company Standards)。企业标准是企业制订的使用该企业某一产品所应具备的职业标准。培训机构经过该企业授权后,可以根据企业制订的职业标准进行培训,培训合格后,可以颁发该企业的职业证书。例如,美国的微软(Microsoft)公司拥有很多的软件产品,为了鼓励推广和使用这些产品,微软公司制订了很多软件使用和开发行业的职业标准,培训机构经过微软的授权后,可以依据这些职业标准进行培训,考试合格后,可以颁发微软公司的职业证书。比如,使用微软网络产品的网络工程师(Network Engineer),经过培训机构培训后,可以获得微软公司颁发的网络工程师职业证书。培训机构在培训时所执行的职业标准是微软公司制订的企业标准。

3、职业培训与考试融为一体

与我国强调的“考、培分开”不同,瑞典的培训和考试是融为一体的。

⑴考试在职业培训中是作为检测和评价受训者专业知识和技能的一种手段和工具,而不是目的。由于瑞典具有公正、公开的社会制度,因此考试也能保证公正、公开的进行。考试在职业培训中主要有两方面的用途:一是受训者在接受职业培训前,培训机构通过考试要对受训者的专业知识和技能进行确认(validation),以确认受训者已经掌握了哪些知识,哪些知识还没有掌握;二是在受训者接受完职业培训之后,培训机构要通过考试检查受训者是否全部掌握了培训内容。

⑵职业标准既是培训标准,也是考试标准。从培训机构来看,无论是哪种职业标准(国家标准、行业标准、企业标准),该标准既作为培训的培训标准,也是其考试标准。为了保证职业标准的严格实施,培训机构将培训内容进行了仔细的划分。首先,根据行业的特点,将培训内容划分为不同的领域,以Lernia的培训内容为例,分为知识屋(knowledge house),每个知识屋下有划分为不同的知识领域(knowledge field),每个知识领域下有划分为不同的知识模块(knowledge module),知识模块是培训机构对受训者进行培训和考试的基本单元。对于某一行业来说,培训内容可能是不同知识模块的组合,当所有模块都培训完后,该行业的培训内容也就完成。

⑶以考试促进培训。在瑞典的职业培训中,培训始终是主体,考试是为培训服务的,无论是培训前的确认考试,还是培训后的检查考试,其目的都是为培训服务的。实际上,为了使培训更为有效,培训过程中还会使用一些其它评价方法,比如,实习中请有实际经验的专家进行评定,与授课教师的谈话等,都可以作为改进培训的依据。总之,考试虽然是培训的一种主要评价手段,但不是唯一的手段,他们重视的是通过培训使受训者在专业知识和能力上获得的真正提高。

瑞典作为发达的资本主义国家,在职业教育、培训、考试、人力资源开发等方面的做法十分成功,这些做法之所以成功,是与其社会制度和经济发展水平相适应的。我国在社会制度、经济发展水平、自然资源与社会资源的分布上,与瑞典具有较大差异,瑞典的很多做法我们可以借鉴,但是,在借鉴时一定要从我国实际出发,根据我国国情,有鉴别地吸收国外的经验。

1、大力推进和发展中国的职业资格制度。

瑞典的职业资格制度与其发达的市场经济体系密切相关。在我国市场经济的发展中,我们应根据市场经济的需要,大力推进和发展中国的职业资格,建立起与我国市场经济相适应的职业资格制度。

2、为市场经济服务,大力发展培训与考试事业。

职业教育和培训是一个国家、民族可持续发展的重要战略。随着知识经济的发展,知识更新速度正日益加快,职业教育和培训对于专业技术人员来说越来越重要。随着我国市场经济的发展,对职业教育和培训的需求将会越来越大,我们应该面向市场,全面地开展职业教育和职业培训,尽快建立起适合各行业特点的培训体系,成立培训机构,从战略高度上制订培训纲要并组织实施。

3、职业资格标准要进一步细化。

瑞典的职业资格标准十分详尽、完善。在我国的职业资格制度中,虽然在有些行业也建立了资格标准,但相对比较粗略、简单,因此,我们有必要从行业的实际出发,进一步细化职业资格标准,比如可以加强对资格标准科学性的研究、要对试题进行试测等,从而使职业资格标准更为科学、完备。

随着我国市场经济体制的完善和加入WTO,我国的职业资格制度也要逐步与国际接轨,因此我们应更多地了解国外情况,以促进我国职业资格制度的发展和完善。

《考试研究与信息》2002年第1期,第38-39页

柳学智

[摘要] 本文从考试管理信息化的角度,论述了设计大规模考试结构模型应遵循通用性、灵活性、实用性、简单性原则,并根据这些原则设计出大规模考试的结构模型,然后分析了该模型具有层次结构、考生组别、科目单元等特点。

[关键词] 大规模考试 管理 信息化 结构 模型

考试结构是指考试的内部构成。任何一个考试都有其内部构成结构,只是有的简单,有的复杂。大规模考试由于涉及的地域广泛,考生众多,其考试管理一直是各级考试机构关注的头等大事。在当今大规模考试的管理中,信息化是一种发展的趋势。要实施大规模考试管理的信息化,必须将具有各种结构的考试纳入统一的信息管理,而统一的信息管理需要统一的考试结构模型。为了实现大规模考试管理的信息化,必须研究不同考试的特点,抽象出统一的考试结构模型,使各种考试都能适应这一结构模型的要求,以此考试结构模型为基础实施大规模考试管理的信息化。

一、设计原则

在设计大规模考试的结构模型时,应遵循以下原则。

㈠通用性

通用性是指设计的考试结构模型应通用于各种类型的大规模考试。通用性原则应包含以下内容。

1、在不同的考生群体之间通用

不同的考试拥有不同的考生群体,而且不同考试的考生群体之间差别很大,有的考生群体十分简单,只有一个子群体,所有的考生都考相同的科目;而有的考生群体十分复杂,可以划分出多个子群体,不同的考生所考的科目不同。考试结构模型应在不同考试的不同考生群体之间通用。

2、在不同的考试科目之间通用

不同考生群体所考的科目或科目组合是不同的,而且考试科目或科目组合在不同考生群体之间差别很大。有的考生群体的考试科目十分简单,只有一个考试科目;而有的考生群体的考试科目则十分复杂,有多个考试科目或多种科目组合。考试结构模型应在不同考生群体的考试科目之间通用。

3、在不同的试卷结构之间通用

不同考试科目的试卷结构是不同的,而且试卷结构在不同考试科目之间差别很大。有的考试科目的试卷结构十分简单,只有选择题,可以用光电阅读器阅卷,成绩管理十分简单;而有的考试科目的试卷结构则十分复杂,既有客观题,又有主观题,甚至还有选做题,这样的试卷结构既要求光电阅读器阅卷,又要求主观题成绩录入,成绩管理相对复杂。考试结构模型应在不同考试科目的试卷结构之间通用。

4、在不同的成绩管理模式之间通用

不同考试的成绩管理模式是不同的,而且成绩管理模式在不同考试之间差别很大。有的考试的成绩管理模式十分简单,比如有的考试的成绩管理是一次性的,成绩只在本次考试实施中有效,不会带入下一次或几次的考试实施中;而有的考试的成绩管理模式则十分复杂,成绩管理模式是滚动的,成绩不仅在本次考试实施中有效,而且会带入下一次或几次的考试实施中。考试结构模型应在不同的成绩管理模式之间通用。

㈡灵活性

灵活性是指设计的考试结构模型应灵活适应考试结构的各种变化。灵活性原则应包含以下内容。

1、适应考试类型的变化

在实际的考试实施中,不同类型的考试之间可能发生变化,比如,两个相对独立的考试可能合并为一个考试,某一考生群体可能从某一考试中剥离出来,加入到另一考试之中。考试结构模型应能灵活适应考试类型的变化。

2、适应考生群体的变化

考生群体可能随时间的变化而发生变化,而且这种变化可能很大。有的考生群体在考试刚建立时可能比较简单,但随着时间的推移和实施次数的增加,该考生群体可能变得比较复杂;有的考生群体的变化则相反,在考试建立初期可能比较复杂,但随着时间的推移和实施次数的增加,该考生群体可能变得比较简单;还有些考生群体则保持相对稳定,并不随时间和实施次数发生变化。考试结构模型应能灵活适应考生群体的变化。

3、适应考试科目的变化

考生群体所考的考试科目可能随时间的变化而发生变化,而且这种变化可能很大。有的考试科目或科目组合在考试刚建立时可能比较简单,但随着时间的推移和实施次数的增加,该考试科目或科目组合可能变得比较复杂;有的考试科目或科目组合的变化则相反,在考试建立初期可能比较复杂,但随着时间的推移和实施次数的增加,该考试科目或科目组合可能变得比较简单;还有些考试科目或科目组合则保持相对稳定,并不随时间和实施次数发生变化。考试结构模型应能灵活适应考试科目的变化。

4、适应试卷结构的变化

考试科目的试卷结构可能随时间的变化而发生变化,而且这种变化可能很大。有的试卷结构在考试刚建立时可能比较简单,但随着时间的推移和实施次数的增加,该试卷结构可能变得比较复杂;有的试卷结构的变化则相反,在考试建立初期可能比较复杂,但随着时间的推移和实施次数的增加,该试卷结构可能变得比较简单;还有些试卷结构则保持相对稳定,并不随时间和实施次数发生变化。考试结构模型应能灵活适应各考试科目试卷结构的变化。

5、适应成绩管理模式的变化

考试成绩管理模式可能随时间的变化而发生变化,而且这种变化可能很大。有的成绩管理模式在考试刚建立时可能比较简单,但随着时间的推移和实施次数的增加,该成绩管理模式可能变得比较复杂;有的成绩管理模式的变化则相反,在考试建立初期可能比较复杂,但随着时间的推移和实施次数的增加,该成绩管理模式可能变得比较简单;还有些成绩管理模式则保持相对稳定,并不随时间和实施次数发生变化。考试结构模型应能灵活适应考试成绩管理模式的变化。

㈢实用性

实用性是指设计的考试结构模型具有可操作性,能够易于被各级考试管理机构掌握和操作。实用性原则应包含以下内容。

1、可操作性

实用性原则首先要求考试结构模型具有可操作性。从通用性原则看,在设计考试结构模型时,要求考试结构模型在各种考试类型之间通用,从实用性原则来看,这种通用必须具有可操作性。如果这种通用仅限于理论上的假设或推断,难以按照一定的程序进行操作,那么这种通用就不具有任何实际的价值。因此,没有实用性原则作保障,通用性原则也就难以落到实处。

从灵活性原则看,灵活性要求考试结构模型应灵活适应考试结构的各种变化,从实用性原则来看,这种适应也必须具有可操作性。如果这种适应仅仅是理论上的适应,或假设其适应,没有具体的操作程序去实现这种适应,或者实现的程序太复杂而难以实现,那么这种适应就不具有任何实际的价值。因此,没有实用性原则作保障,灵活性原则也就难以落到实处。

2、实用于各级考试管理机构

考试的实施是由各级考试管理机构实现的,因此,考试结构模型是否实用于各级考试管理机构,对考试的实施至关重要。如果考试结构模型实用,各级考试管理机构易于理解、掌握,各种考试类型及其设置清晰、明了,各种考务管理过程规范、可操作性强,考试就能够顺利实施;相反,如果考试结构模型不实用,各级考试管理机构难以理解、掌握,各种考试类型及其设置混乱、无序,各种考务管理过程不规范、操作性差,考试就难以顺利实施。

㈣简单性

简单性是指在设计考试结构模型时,在保证其功能和实用的前提下,应使模型尽可能的简明扼要,逻辑关系清晰。

从通用性、灵活性和实用性看,考试结构模型既要通用,通用于各种考试类型;又要灵活,适应于考试类型的各种变化;还要实用,实用于各级考试管理机构。这就给考试结构模型的设计提出了很高的要求。从考试结构模型的设计上,要使模型的设计遵守上述三个原则,并非易事。但在此基础上,还应该遵循简单性原则,即考试结构模型要尽可能的简单。简单性主要包括以下两个方面的要求。

1、模型结构应尽可能的简单

由于考试结构模型要遵循上述三个原则,考试结构模型会涉及到考试很多方面的属性和内容,但我们要求模型的结构要尽可能的简单。这就要求在设计考试结构模型时,一定要舍弃非本质的属性和内容,仅包含本质的属性和内容,或者要将非本质的属性进行抽象、概括,提炼出本质的属性。只有包含了考试的最本质的属性,模型的结构才可能简单。

2、逻辑关系应尽可能的清晰

在设计考试结构模型时,除了要包含考试的本质属性和内容,使模型结构尽可能简单以外,考试结构模型内部的各部分之间的关系必须十分清晰。只有逻辑关系清晰,在实际应用时,才能根据这种清晰的逻辑关系,将考试结构模型推广到各种类型的考试之中。否则,各部分之间逻辑关系含混不清,难以根据这种关系将模型应用于实际。

二、模型的建立

在遵循考试结构模型设计原则的基础上,就可以设计出符合要求的大规模考试结构模型。考试结构模型是对各类考试结构的最概括的抽象,是各类考试进行信息化的基础。

㈠模型的界定

在设计考试结构模型时,要使模型通用于各种考试类型,适应考试结构的变化,遵循模型设计的通用性和灵活性原则,是否意味着我们一定要设计一个庞大、复杂的考试结构模型,涵盖所有的考试类型并适应考试结构的所有变化?答案是否定的,实际上,不存在这么一个模型,我们也不可能设计出这么一个模型。那么,我们如何使模型通用于各种考试类型并适应考试结构的各种变化?实际上我们可以通过适当的方法将这一庞大、复杂的模型进行简化,只留下最本质的东西,这就是我们所要设计的考试结构模型。将简化过程中非本质的东西(比如考试类型的变化和考试结构的变化)设定为特定的模型参数,然后通过模型参数的变化反映考试类型的变化和考试结构的变化,因此,在设计考试结构模型之前,我们还必须进行以下两方面的简化与界定。

1、为不同类型的考试建立模型参数

我们知道,在实践中,考试都是分类别实施的,在时间上可以是同时的,但在实施上是分别独立的。比如,全国一级注册建筑师执业资格考试和经济专业技术资格考试可以安排在同一时间内实施,但它们是两个独立的考试,它们的实施是各自独立进行的,相互之间没有关联或制约关系。因此,在设计考试结构模型时,我们没有必要为各自独立实施的考试类型分别建立一个模型,实际上,我们只需建立一个模型,通过设定一个考试类型模型参数,根据考试类型模型参数的不同,将同一考试结构模型应用于不同类型的考试。

2、为不同次的考试实施建立模型参数

同样,同一考试是分次实施的,大多数大规模考试一般是一年实施一次,比如,全国专业技术人员职称外语等级考试在每年的春天实施,全国经济专业技术资格考试在每年的秋天实施,于是,很容易给人一种假象,认为年度是考试的一个本质属性,尽管我们的工作计划是按年度安排的,工作也是按年度进行的,但年度不是考试的本质属性。事实上,有些考试并不是一年实施一次,而是多次,比如,全国专业技术人员计算机应用能力考试可以不限制每年的实施次数,而且各地的实施次数还可以不同。还有的考试两年实施一次,比如,全国企业法律顾问执业资格考试,从开始建立到2000年,每两年实施一次。

另外,有些考试在其整个实施过程中,并不能在固定时间内固定其实施次数,其实施次数可能发生变化。例如,全国企业法律顾问执业资格考试,根据《关于调整企业法律顾问执业资格考试有关规定的通知》(2002年3月5日,人发[2002]21号),从2002年开始,企业法律顾问执业资格考试由每2年组织一次调整为每年组织一次。此外,有些考试在实施过程中,可能由于其它因素导致实施次数的变化,这种变化并没有规律性,比如,全国一级注册建筑师执业资格考试,从第一次考试实施到1995年,是一年一次,到1996年,由于多方面的原因,停考一年,从1997年起,又恢复一年一次的实施模式。

综上所述,同一考试是按“次”实施的,“次”是考试实施过程中的一个根本的属性。不同次的考试实施,虽然同属一个考试类型,但在时间上是不同的,在实施上是分别独立的。比如,全国注册资产评估师执业资格考试在1998和1999年的两次实施,虽然它们同属一个考试类型,但它们的实施时间是不同的,它们的实施是各自独立进行的,这两次实施之间没有关联或制约关系。因此,在设计考试结构模型时,我们没有必要为同一考试的每一实施分别建立一个模型,我们只需建立一个模型,通过设定一个考试实施模型参数,根据考试实施模型参数的不同,将同一考试结构模型应用于同一考试的不同实施。

3、考试类型与考试实施的结合

从上述的分析我们知道,在实践中,不同类型的考试都是分类别实施的,同一类别的考试在时间上是分次实施的。在设计考试结构模型时,我们没有必要为各自独立实施的考试类型分别建立一个模型,也没有必要为同一考试的每一实施分别建立一个模型,我们只需建立一个模型,通过设定考试类型和考试实施模型参数,根据考试类型和考试实施模型参数的不同,将同一考试结构模型应用于不同类型考试的不同实施。从建立考试结构模型的角度看,我们只须对某一考试的某一实施来建立模型,而不必对所有考试类型的所有实施来建立,因此,我们要建立的考试结构模型是相对于某一考试的某一实施而言的。

㈡模型的基本要素

对于某一考试的某一实施,构成考试结构模型的基本要素有两个:一个是考生群体,一个是考试科目。

1、考生群体

构成考试结构模型的第一个要素是考生群体,即参加某一考试的全部考生。在一个考试中,考生群体是整个考试的服务对象,也是整个考试过程的主体。考生群体的需求构成了考试服务和管理的主要内容,因此,从考试服务和管理的角度看,了解和研究考生群体,分析、确定并满足他们的合理需求,既是考试服务和管理工作的出发点,也构成了该工作的主要内容。

从考生群体的构成看,由于考生所具备的资历和条件不同,人们往往根据这些资历和条件将考生群体分成不同的子群体,不同的子群体参加不同科目或不同科目组合的考试。

2、考试科目

构成考试结构模型的第二个要素是考试科目,即考生群体所考的科目或试卷。在一个考试中,考试科目是考生群体的主要需求,也是考试机构提供的主要产品和服务。一项考试产品和服务能否满足考生群体的需求以及满足的程度如何,主要取决于该产品和服务的质量。一个考试机构能否推出优秀的考试产品,并提供优质的考试服务,是该考试机构在市场竞争中能否胜出的关键。因此,研究和开发高质量的考试产品,构成了考试服务和管理工作的核心。

从考试科目的构成看,考试科目的构成有其内在的规律性,既要符合测量学原理,又要满足考试实施的需要。

在具体的考试中,考生群体与考试科目之间存在着复杂的对应关系,而且在不同的考试中,这种对应关系差别很大。在考试结构模型中,这种对应关系也应该得到清晰的描述。当然,在一个考试结构模型中,将所有考试中考生群体与考试科目之间的对应关系都全面、准确地描述出来是不现实的,但应提供描述的方法,并通过该方法能够保证考生群体与考试科目之间的对应关系的全面与准确。

任何一个大规模考试的结构都包含上述两个基本要素,这两个基本要素通过它们之间的对应关系,构成了有机的考试结构整体。基本要素与对应关系的复杂度决定考试结构的复杂度。首先,从考生群体上看,如果划分考生群体的条件越多,所划分的考生子群体也越多,考生群体也就越复杂,考试结构也就越复杂;其次,从考试科目上看,如果考试科目的构成越复杂,考试结构也就越复杂;第三,从对应关系上看,如果考生群体与考试科目之间的对应关系越复杂,考试结构也就越复杂。

最简单的考试结构是该考试只有一个考生子群体,一个考试科目,而且该子群体只参加这一个考试科目。复杂的考试结构是考生群体复杂,或考试科目复杂,或考生群体与考试科目之间的对应关系复杂,或均复杂。

㈢模型图示

从上述讨论知道,对于某一考试的某一次实施,考试结构模型包含考生群体和考试科目两个基本要素。对于考生群体,根据资历和条件可以将考生群体分成不同的子群体,我们将不同的子群体称为不同的组;对于考试科目,根据实际情况为不同的科目分别编码;对于组别与科目之间的对应关系,可以根据实际情况来确定,不同的组别参考不同的科目或不同的科目组合。这样,对于某一考试的某一次实施,其考试结构模型可以图示如下,见图1。

从图1可以看出,考试的次别、组别、科目组成了一个倒置的树状结构,这个树的根部是“次别”,茎部是“组别”,叶部是“科目”。需要指出的是,在此树状结构中,组别可以有多个,但不能没有;科目也可以有多个,但不能没有。

这就是大规模考试的结构模型,对于任一考试的任一次实施,其结构都可以通过对该树状结构的“茎部”和“叶部”的适当修剪(也就是增减)而得到。如果只有一个组别,而且该组别中只有一个科目,那么该结构就是最简单的考试结构。在简单结构的基础上,通过增加一些组别或科目,考试结构就会变得复杂,也就能适应复杂的考试。

三、模型的特点

大规模考试的结构模型具有以下特点。

㈠层次结构

从考试结构模型可以看出,任何一次考试的结构都是有层次的,其结构具有三个层次:次别、组别、科目。考试的层次结构具有如下特点:

1、下一层隶属于上一层

在考试的层次结构中,下一层对上一层具有隶属关系。这种隶属关系表明,同一个上一层可以有多个下一层与之对应,而同一个下一层只能有唯一的上一层与之对应。通过这种确定的隶属关系可以确切地知道,每一个上一层其属下都有多少个下一层,具体是哪些下一层。也就是说,通过这种确定的隶属关系可以知道,某一考试次别下划分了多少个组别(考生子群体),具体是哪些组别;某一组别(考生子群体)下要考多少个科目,具体是哪些科目。

2、下一层可以变化

在应用考试结构模型时,下一层的数量和性质可以发生变化。

⑴改变数量

将考试结构模型应用于不同的考试次别时,下一层的数量可以改变。在考试次别中,其属下是组别,在不同的考试次别中,组别可以增加、减少或保持不变,比如在某三次考试实施中,第一次考试实施中有3个组,第二次有4个组,第三次有3个组,这三次考试实施中的组别可以相同或不同;在组别中,其属下是科目,在不同的组别中,科目可以增加、减少或保持不变,比如在某次考试实施的三个组中,第一组中有3个科目,第二组有4个,第三组有5个,这三个组中的部分科目可以相同或不同。

⑵改变性质

将考试结构模型应用于不同的考试次别时,下一层不仅可以改变数量,而且可以改变性质。在不同的考试次别中,相同数量的组别可以改变性质,比如在某两次考试实施中,每次考试实施都有4个组,第一次考试实施中的4个组是A、B、C、D,第二次考试实施中的4个组是A、B、E、F,这两次考试实施的4个组在性质上可以完全不同或部分不同;同样,在不同的组别中,相同数量的科目也可以改变性质,比如在某次考试实施的两个组中,每个组中都有5个科目,第一组中的5个科目是A、B、C、D、E,第二组中的5个科目是E、F、G、H、I,这两个组中的科目在性质上可以完全不同或部分不同。

㈡以组别划分考生

在考试结构模型的层次结构中,中间层次----组别是对考生群体进行分类的。在任一考试实施中,要以组别划分考生群体。

1、分组原则

如何对考生群体进行分组?在不同的考试实施中,分组的标准和方法可能不同。每一考试实施的分组标准和方法必须切合其考生群体的实际情况。尽管各考试实施的分组标准和方法可能各不相同,但都必须遵循以下原则:

⑴组别必须是互斥的

在某一考试实施中,不管采用哪种分组标准和方法,最后分出的组别必须是互斥的,也就是说,对于任一报考考生,只能明确地将其归为某一组,而不能既可归为这一组,又可归为那一组。

⑵组别所包含的科目是确定的

在某一考试实施中,不管采用哪种分组标准和方法,最后分出的组别所包含的科目是确定的。对于任一组别,必须十分明确地列出其包含的考试科目,虽然不同的组别所包含的科目之间可能有重复,但不能因此而省略了某些组别下的科目,或对这些科目的归属进行含混不清的表述。在某一次考试实施的全过程中,这种确定性不能因为实施环节的变化或其它条件的变化而有所改变,例如在某一次考试实施中,某一组别包含了某些科目,无论是在报名环节,还是在成绩管理环节,这种包含关系始终是确定的、不能改变的。

2、分组方法

在实际的考试实施中,分组方法是多种多样的。有的考试划分了级别,这些级别就可以当作组别。例如,在2001年全国国际商务专业技术资格考试中,就划分了国际商务师和助理国际商务师两个级别,可以将这两个级别直接当作组别。类似地,2001年全国一级注册结构工程师资格考试可以划分为基础、专业两个组,2001年全国消防专业考试可以划分为消防电器、消防设备两个组。

有的考试划分了级别和专业,可以将这些级别和专业进行组合,形成自己的组别。例如,在2001年全国经济专业技术资格考试中,分为中级和初级两个级别,每个级别下又分成工商管理、农业、商业管理等21个专业,可以组合为中级-工商管理、中级-农业、中级-商业管理、……、初级-工商管理、初级-农业、初级-商业管理、……等42个组。

除了全国经济专业技术资格考试的这种级别、专业的二级划分外,有的考试还有三级划分。例如,在2001年全国专业技术人员职称外语等级统一考试中,共有A、B、C三个级别,每个级别下又分为英语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语等6个语种,英语下又分为综合、理工、卫生等3个专业,对于这种级别、语种、专业三级划分方式,可以采取自下而上的方式进行组合,即将专业和语种进行组合,可以组合成英语-综合、英语-理工、英语-卫生,将这些组合与其它语种合并成英语-综合、英语-理工、英语-卫生、日语、俄语、德语、法语、西班牙语等8种组合,再进行语种和级别的组合,即可以组合成A级-英语-综合、A级-英语-理工、A级-英语-卫生、A级-日语、A级-俄语、A级-德语、A级-法语、A级-西班牙语、B级-英语-综合、B级-英语-理工、……等24个组。

有的考试根据报考考生的资历情况,规定有些考生可以免考一些科目。例如,在2001年全国一级注册建筑师执业资格考试中,资历较高的考生可以免试《设计前期工作》、《场地设计(知识)》、《建筑设计知识》、《建筑材料与构造》、《场地设计(作图)》等5个科目,只考《建筑结构》、《环境控制与建筑设备》、《建筑经济、施工与业务管理》、《建筑设计与表达(作图)》等4个科目,其余的考生要考全部科目,因此,该考试可以划分为考四科、考九科两个组。类似地,2001年全国二级注册建筑师执业资格考试可以划分为考一科、考三科两个组,2001年全国监理工程师执业资格考试可以划分为考二科、考四科两个组,2001年全国注册税务师执业资格考试可以划分为考二科、考五科两个组,2001年全国注册城市规划师执业资格考试可以划分为考二科、考四科两个组,2001年全国价格鉴证师执业资格考试可以划分为考四科、考五科两个组,2001年全国二级注册结构工程师资格考试可以划分为考一科、考二科两个组。

有的考试既对考生的级别进行了区分,又规定有的考生可以免试部分科目,这时还需要将级别与免试的类型进行组合,形成自己的组别。例如,在2001年全国质量专业技术人员职业资格考试中,首先将考生分为中级、初级两个级别,然后根据免试情况将考生分成考一科、考二科两种类型,此时可以将级别与免试类型进行组合,形成中级-考一科、中级-考二科、初级-考一科、初级-考二科等4个组。

有的考试除了规定有的考生可以免试部分科目外,还对考生的专业进行了区分,这时需要将免试的类型与专业进行组合,形成自己的组别。例如,在2001年全国执业药师资格考试中,除了根据免试情况将考生分成考二科、考四科两种类型外,还要区分药学、中药学两个专业,此时可以将免试类型与专业进行组合,形成考二科-药学、考二科-中药学、考四科-药学、考四科-中药学等4个组。类似地,2001年全国注册资产评估师执业资格考试可以划分为考四科-免建筑工程评估基础、考四科-免机电设备评估基础、考四科-免财务会计、考五科等4个组,2001年全国造价工程师执业资格考试可以划分为考二科、考四科-土建、考四科-安装等3个组,2000年全国企业法律顾问执业资格考试可以划分为考一科、考二科-考经济与民商法律知识、考二科-考企业管理知识、考四科等4个组。

全国专业技术人员计算机应用能力考试到2002年为止,共开设了《中文Windows 98操作系统》、《Word 97中文字处理》、《Excel 97中文电子表格》、《PowerPoint 97中文演示文稿》、《计算机网络应用基础》、《Visual FoxPro 5.0数据库管理系统》、《AutoCAD制图软件》、《Photoshop 6.0图像处理》、《WPS Office 办公组合中文字处理》、《Access 2000数据库管理系统》、《Project 2000项目管理》、《FrontPage 2000网页制作》、《用友U8管理软件》等13个科目,为了最大限度地满足各地专业技术职务评审的差异,我们将划分该考试组别的权利下放到了各地,因此,各地在实施该考试之前,可以根据本地的实际情况划分出本地的组别。

除此以外,还有其它一些分组方法,只要这些方法能够切合考生群体的实际情况,又符合分组原则,就可以将这些方法应用于实际的考试实施。

㈢以科目为基本构成单元

在考试结构模型中,科目是构成模型的基本单元。

1、科目作为基本构成单元的依据

科目作为考试结构的基本构成单元,主要有以下两点依据:

⑴考试管理是分科目进行的

在大规模考试管理中,自考试的科目设置之后,大纲制订、教材编写、题目命制、试卷预订、测试实施、试卷评阅、成绩管理、成绩分析等各个环节都是分科目进行的,科目作为一个基本的单元一直处于考试管理的全过程之中。

⑵合格线是分科目划定的

大规模考试的分数线都是分科目划定的,这些科目的分数之间是不能相互替代的,不能用某一科目的高分弥补另一科目的低分,也就是说对每一设定的科目都有一个只针对该科目的单独要求。

2、科目构成的条件

在实际工作中,由于科目大多是由主管部门设定的,存在着较大的随意性。从心理测量学看,科目的构成应具备一些基本条件。

⑴单维性

在实践中,单维性是构成科目时非常容易忽视的一个基本条件。在建立考试时,为了达到考试目的,往往要考查很多内容,主管部门为了使考试易于实施,往往将很多内容合并到一个科目(即一张试卷)中去考查,这些内容如果相同或相近,合并后一般还能大致保证该科目的单维性,如果这些内容完全不同,在统计上是相互独立的,那么合并后就会产生严重的问题,会导致该科目的测量误差增大,信度降低。经过对多种大规模考试多年的统计分析,我们发现,合并多个不同内容的科目,其内部一致性信度较低。比如某执业资格考试,在试点时,其每一科目的信度都比较高,在正式考试时,为了便于实施,主管部门将试点时的其中三个科目合并成了一个科目,结果该合并科目的内部一致性信度较低,其原因就在于合并了三个相对独立的科目,违反了科目构成的单维性原则。从直观意义上看,如果两个内容在统计上是相互独立的,那么这两个内容就不能相互替代,在这两个内容上的分数也就不能直接相加,因而也就不能将这两个内容合并成一个科目。例如,在有些地方实施的计算机考试中,将很多方面的计算机内容合并在一起(而不管这些内容是多么的不同),每一方面的内容出一点题目,组成一张试卷,目的是为了考得更全面,其实这样的试卷往往测量误差很大,信度很低,其根本原因在于没有满足单维性的要求。

⑵科目之间相关较小

在新考试的设计初期,考试范围往往包含很多内容,如果将每一内容都设置成一个考试科目,那么该考试将会包含很多考试科目,这样就给考试实施带来很多困难。如何解决这一问题?一个切实可行的办法就是将相近的内容进行合并。在合并的过程中,应当遵循单维性原则,合并后的内容应遵循“科目之间相关较小”原则,要尽量将不同的内容设计成不同的科目。

⑶足够题量

大规模考试由于涉及的考生众多,一张试卷要施测于各个能力水平的考生,因此一个科目中应有足够的各种难度的题目。如果题量太小,不能保证各种难度的题目有足够的数量,导致测量误差较大,试卷的信度较低。要保证试卷有较高的信度,就必须有足够的题量。经过对大规模考试多年的统计分析发现,即使题目质量很好,但题量太小,试卷的信度就会很低。比如某全国统一考试,在试点时,某一科目试卷只有20道题目,而且这些题目都是0、1记分的二分题目,尽管这些单个题目的评价指标都不错,但是由这些题目所组成的试卷的指标却不佳,原因就在于组成试卷的题量太小。后来在全国推广后,该科目扩充了题量,试卷指标随之改善。

3、科目的属性

作为构成考试结构模型的基本单元,科目具有如下属性:

⑴考试日期与时间

在某一次考试实施中,考试日期与时间是科目关于实施方面的属性。考生根据考试日期与时间,在考试机构的安排下参加考试。离开了考试日期与时间,势必引起考生参加考试的混乱。

⑵题型、题量与分值

题型、题量与分值是科目关于试卷结构方面的属性。通过题型、题量与分值,可以定义一张试卷的组成结构,首先,从题型上,根据试题的评分是否客观,可以分为客观题和主观题两大类,客观题评分客观,适合于大批量的机器阅卷,主观题评分通过人工方式进行,难以客观,也难以进行大批量阅卷。客观题又分为单选题、多选题和是非判断题,主观题一般有简答题、计算题、案例分析题、论述题等,通过题型的界定,可以确定一张试卷的题型结构。其次,从题量上,要为确定的每一题型定义相应的题量。再次,从分值上,要为每一题型的每一道题目确定分值。这样,通过题型、题量与分值,就可以定义一张试卷的组成结构。

⑶合格分数

合格分数是科目关于成绩管理方面的属性。通过科目的合格分数,可以确定某一次考试实施中哪些考生在该科目上成绩合格,哪些考生不合格。离开了科目的合格分数,将无法判断考生的分数是否合格。

⑷合格年限

合格年限是科目关于合格有效期方面的属性。根据科目的合格年限,可以判断在某一时刻考生该科的合格成绩是否在有效期之内。离开了科目的合格年限,将无法判断考生合格成绩的有效性。

《考试研究》2002年第2期,第40-54页

柳学智

[摘要] 在大规模纸笔考试实施中,可以采用多科同座和多科异座两种方式建立考生组织,这两种方式在座位安排、信息组织、试卷预订等方面具有较大的差异,通过比较可以看出,采用多科异座方式建立的考生组织具有更高的安全防范程度,能够有效地减少尾考场的产生,并能降低共同科目多余试卷的预订量。

[关键词] 大规模考试 纸笔考试 管理 考生组织 考生组织方式

在大规模考试中,不同考生报考的科目可能不同,不同科目也可能在不同的时间施考,由于考生众多,分布广泛,只有将报考不同科目的考生按一定规则组织起来,才能按科目和时间有条不紊地实施考试。考生组织是指从考试管理的角度,根据相关规定和要求,将报考不同科目的考生组织起来。

在采集报名信息之后,考试管理部门应通过适当方法建立考生组织,只有将所有考生都纳入考生组织之中,考生的信息才能有效地组织起来,施考才能进行,信息管理工作也才能继续。通过考生组织,一方面确定了考生的物理组织方式,另一方面也确定了考生的信息组织方式。

在电子考试中,由于有大容量的题库,相同的科目可以在不同的时间内施考,不同的科目也可以在同一时间内施考,考生安排的限制很少。在纸笔考试中,由于共同科目具有相同的试卷或少数几种试卷,出于保密的要求,相同的科目必须在同一时间内施考,需要分科目安排考生,考生安排的限制较多。因此,建立合理的考生组织对大规模纸笔考试的管理十分重要。

对于纸笔考试实施的多个科目,可以采取两种不同的考生组织方式:多科同座方式和多科异座方式。

多科同座方式是指在安排报考多个科目的考生时,将考生安排在某一考点的同一考场的同一座位上参加这多个科目的考试。例如,在2002年全国企业法律顾问执业资格考试中,“考四科”考生的考试科目为:《综合法律知识》、《经济与民商法律知识》、《企业管理知识》、《企业法律顾问实务》,如果采用多科同座方式安排考生,假设某一考生被安排在某一考点的第5考场的第12号座位,那么该考生会在该座位上参加全部4个科目的考试。

多科异座方式是指在安排报考多个科目的考生时,将考生安排在某一考点的不同座位上参加不同科目的考试。例如,仍以2002年全国企业法律顾问执业资格考试为例,假设有一“考四科”考生,如果采用多科异座方式安排考生,《综合法律知识》可能被安排在某一考点的第5考场第12号座位、《经济与民商法律知识》在第7考场第8号座位、《企业管理知识》在第12考场第23号座位、《企业法律顾问实务》在第28考场第19号座位,这样该考生在参加不同科目的考试时,其考场和座位就不同。

在大规模纸笔考试的管理中,考生组织的建立主要包括以下几方面相关工作:根据考生组织规则和相关要求为每一考生的所有科目安排座位,根据信息管理的要求确定考生的信息组织方式,根据试卷预订要求进行试卷的预订管理。本文从座位安排、信息组织、试卷预订三个方面对多科同座和多科异座方式作一比较。

一、座位安排的比较

在大规模纸笔考试中,采用多科同座和多科异座方式安排考生座位时,在考生组织的安全防范程度、座位安排程序、尾考场产生的可能性上具有差别。

㈠安全防范程度

考试安全对于大规模考试管理十分重要。有考试就有作弊,为了保证考试实施的客观、公平、公正,必须抓好考试安全,使各种违反考试纪律、败坏考试风气的行为能够得到有效的预防、及时的发现和严厉的惩处。从考试管理过程来看,增强安全意识,加强考试管理各环节的安全措施,防患于未然,往往能起到事半功倍之功效。在对付考试作弊时,预防是关键,作为考试管理部门,其任务就是尽可能采取各种预防措施,降低作弊产生的可能性。

就座位安排这一环节来说,由于人际交往的特点,考生容易与他人建立联系,为了将考生安排在一个相对陌生的环境中,考试管理机构通常采用打散的方法将相同或相似背景的考生尽可能安排在不同的考点和考场,即使在同一考场,也尽可能安排在不相邻的座位上,使之难以在短时间内与他人建立联系,这样能够有效地预防考试作弊,提高考生组织的安全防范程度。

要将考生安排在一个相对陌生的环境中,考场设置地的选择十分重要。如果在一个相对较小的范围内设置考场,比如一个县,考生打散的范围是一个县,也就是在全县范围内将所有考生放在一起打散,然后统一安排,由于打散的范围小,考生难以被打散,同时由于多为本地考生,考生很容易通过各种渠道与他人建立联系,如果考试管理措施不得力,考试实施就容易失去公平与公正。如果在一个相对较大的范围内设置考场,比如一个省,考生打散的范围是一个省,也就是在全省范围内将所有考生放在一起打散,然后统一安排,由于打散的范围大,考生容易被打散,同时由于多为异地考生,考生不容易在短期内与他人建立联系,另外,较大范围内的考试实施往往由更高层次的考试管理机构进行管理,而高层次考试管理机构的管理措施也更为得力,这样就更容易保证考试实施的公平与公正。为提高考生组织的安全防范程度,应尽可能打散考生,扩大打散的范围。但是,打散范围扩大,考生需要走更远的路程才能到指定的考点参加考试,这样会增加考生的不便和花费。因此,应合理确定考场设置地,既考虑到考生的打散范围,又照顾到考生参加考试的便利与花费。

在实际考试实施中,考场设置地往往有明确的规定。不同类型的考试由于在目的、性质、规模、要求等方面存在一定差别,考场设置地的要求也不尽相同。例如,根据《〈经济专业技术资格考试暂行规定〉实施办法》(1993年1月6日,人职发[1993]1号)规定,全国经济专业技术资格考试的考场原则上在地(市)设置,必要时可在县设置。而根据《人事部、国家发展计划委员会关于实施价格鉴证师执业资格认定考试有关问题的通知》(1999年11月11日,人发[1999]131号)规定,价格鉴证师执业资格认定考试的考场只能设在省会城市。

在考场设置地确定的情况下,如何尽可能地将考生打散,防止考试作弊,提高考试实施的安全防范程度,多科同座和多科异座方式在此方面表现不同。

1、多科同座方式

采用多科同座方式安排考生座位时,在确定的范围内只进行了一次打散,考生经过打散进入座位后,会在该座位上参加各个科目的施考。由于考生在考多个科目时都始终在同一个座位,这样他就很容易熟悉其周围的考生,并可能与他们建立联系,这就为考生在考场上串通作弊提供了条件,如果考场监管不严,串通作弊就容易发生。此外,由于多个科目的考场和座位固定不变,如果各个科目的考场监考人员固定,监考人员与考生的对应关系也固定不变,考生也容易与监考人员建立联系,增大了作弊的可能性。

2、多科异座方式

采用多科异座方式安排考生座位时,在确定的范围内进行了多次打散,每安排一个科目的座位时,都进行了一次打散。由于考生始终在变化考场和座位上参加多个科目的施考,这样他就不容易熟悉周围的考生,难以与他们建立联系,也就难以串通作弊。此外,由于多个科目的考场和座位始终变化,考场的监考人员与考生的对应关系也始终在变化,考生也难以与监考人员建立联系,也减小考生与监考人员串通作弊的可能性。

需要注意的是,在采用多科异座方式安排座位时,不同的科目要求在不同的考场和座位(人数较少的情况下也可以在同一考场)上施考,但是必须在同一考点。因为在施考时,科目与科目之间时间间隔较短,而考点之间往往距离较长,如果将考生的多个科目安排在不同的考点,考生难以在短时间内从一个考点转移到另一个考点。

㈡座位安排程序

采用多科同座和多科异座方式安排座位时,不仅在安全防范程度上表现不同,而且遵循不同的程序。

在座位安排之前,考试管理机构应根据报名人数和考点的可用性,选择合适的考点,并设置考点的代码、名称、地址、考场数等参数。

1、多科同座方式

由于考试实施中不同的考生组所考的科目或科目组合不同,为了将同一考生组的所有科目都安排在同一座位上,采用多科同座方式安排考生座位时,需要以考生组为单元进行安排,安排完一个考生组之后,再安排下一考生组,直到所有考生组全部安排完毕。

假设某一考试实施共有考生组1、考生组2、……、考生组M等M个考生组,在某考生组织单元中,共设置考点1、考点2、……、考点N等N个考点。通过报名人数的统计,可以得到每一考生组的考生数,用该考生数除以标准考场人数,所得到的商为所需整考场数,余数为该考生组的尾考场人数。根据每个考点设置的考场数,可以将合适数量的考生组安排到某一考点之中。例如,考生组1至考生组A安排到考点1,考生组B至考生组H安排到考点2,……,考生组I至考生组M安排到考点N,这样将所有考生组都安排进入所有的考点。

在安排各考生组进入各考点时,应按以下步骤进行:

第一,设置一个考生组的先后顺序,用以安排各考生组,考生组的顺序可以是考试实施中各考生组的默认顺序,也可以是根据各考生组实际报名情况重新确定的顺序;

第二,设置一个考点的先后顺序,用以接收被安排的考生组,考点的顺序可以是设置考点时由考点编码确定的顺序,也可以重新设置考点的顺序;

第三,根据设置的考生组顺序和考点顺序,按顺序将各考生组逐一安排进入各考点。

在安排考生组进入考点时,对于尾考场的安排,有两种不同的方法:

第一种:同一考生组尽可能安排在同一考点。在安排各考生组进入各考点的过程中,只有当某一考生组全部安排完毕后,才安排下一考生组,这样可以保证同一考生组尽可能安排在同一考点。此时,尾考场也随整考场一起进行安排,因此,各考生组的尾考场可能分散在各个不同的考点之中。这种安排将同一考生组的各个考场尽可能放在一起,有利于对考生组进行统一管理。

第二种:各考生组的尾考场尽可能安排在同一考点。在安排各考生组进入各考点的过程中,当某一考生组的整考场安排完毕后,就安排下一考生组的整考场。当全部考生组的整考场安排完毕后,开始安排各考生组的尾考场,这样可以保证各考生组的尾考场尽可能安排在同一考点。这种安排将所有尾考场尽可能放在一起,有利于对尾考场进行统一管理。

2、多科异座方式

采用多科异座方式安排考生座位时,需要以科目为单元进行安排,每个科目单独安排,各科目的考场之间没有联系。由于以科目为单元安排考生的座位,可以不必考虑考生所属的组,各考生组之间可以打乱。

假设某一考试实施共有科目1、科目2、……、科目K等K个科目,在某考生组织单元中,共设置考点1、考点2、……、考点N等N个考点。通过报名人数的统计,可以得到每一科目的考生数,用该考生数除以标准考场人数,所得到的商为所需整考场数,余数为该科目的尾考场人数。如果某一考点内的某些科目具有共同的施考时间,可以将这些科目的尾考场合并,组成混合考场,这样可以减少所需考场数,节约考场租用费用。

在安排各科目的考场时,应按以下步骤进行:

第一,设置一个考点的先后顺序,用以接收被安排的考生,考点的顺序可以是设置考点时由考点编码确定的顺序,也可以是重新设置的考点顺序;

第二,计算各个科目的报名人数,并根据各个科目报名人数的多少排序,从多到少得到报名人数P1、P2、……、Pk及其对应的科目K1、K2、……、Kk;

第三,取考点N,用其考场数乘以标准考场人数,得到该考点能够安排的最大人数PM;

第四,比较PM与PK的大小,如果PM大于等于PK,将全部的报名人数都分配到考点N,结束分配操作;如果PM小于PK,进入下一步;

第五,将报名人员按科目Kk、……、K2、K1的顺序逐一排序(报考某一科目的考生在前,未报考该科目的考生在后),取报名人员中前PM名考生进入考点N;

第六,从报名人员中减去进入考点N的PM名考生,得到剩余报名人员,重复第二至第四步。

㈢尾考场产生的可能性

在大规模纸笔考试中,考生安排不仅要有利于考试安全,而且要尽可能减少尾考场的产生。尾考场是产生试卷多余的直接原因,为了减少多余试卷的产生,在安排考生座位时,应采取适当的方法尽可能将每一科目每一考场的人数设满,减少尾考场产生的可能性。

在安排考生座位时,多科同座和多科异座方式采用了不同的方法,所得的考场安排结果也大相径庭。为了比较哪种方式更容易产生尾考场,我们通过一个例子进行说明。假设有一单次考试,在某一考试实施中,考试科目为A、B、C、D,有G1、…、G6共6个考生组,其中G1的考试科目为A、B,G2的科目为A、C,G3的科目为A、D,G4的科目为B、C,G5的科目为B、D,G6的科目为C、D。在某一考点中,假设每一考生组都有10名考生报考,共有60名考生,每一考生都报考2个科目,共有120个科次,这60名考生报考情况如表1所示。

表1 60名考生的报考情况

从表1可以看出,A、B、C、D每个科目的报考人数都是30人。假设标准考场人数是30人,采用多科同座和多科异座方式安排这60名考生,产生尾考场的可能性如何呢?

1、多科同座方式

采用多科同座方式安排这60名考生时,每个考生都必须在同一座位上参加2个科目的施考,每个科目就需要2个考场,共需要8个考场,但每场仅安排15人,另外15个座位空置,这样8个考场均为尾考场。

如果滚动考试的报考数据采用多科同座方式安排考生座位,由于考生可以选报,将多个科目都安排在同一座位上施考,对于没有选择某一科目的考生,在该科目上其座位必定空置,该考场的人数设置不满,该考场即为尾考场。由于滚动考试的所有考生在所有科目上都可能选报,所有考场都可能是尾考场。

因此,无论是单次考试还是滚动考试,采用多科同座方式安排考生后,都容易产生尾考场。

2、多科异座方式

采用多科异座方式安排这60名考生时,可以以科目为单元安排考生,每个科目30人,刚好够1个整考场,避免了座位的空置,4个科目就安排4个整考场,没有出现尾考场,使租用的考场数减少一半。

如果滚动考试的报考数据采用多科异座方式安排考生座位,由于所有考生都可能选报,仍以科目为单元安排考生座位,每一科目最多出现1个尾考场,使空置座位产生的可能性降为最低。

因此,无论是单次考试还是滚动考试,采用多科异座方式安排考生后,都可以有效地减少尾考场的产生。

二、信息组织的比较

在信息管理过程中,大规模考试由于覆盖的地域广泛,参加的考生众多,信息量大,为了在进行各种信息处理时准确、快捷地确定考生,每一考生都需要一个唯一的标志来标识自己,这样才不至于引起张冠李戴或其它形式的信息错乱。另外,在考试实施过程中,从考生角度看,在准考证发放、施考、成绩公布、证书发放等环节,需要全体考生的参与和配合,为了使考生的参与和配合更为有效,给考生提供一个具有唯一性的关键字,使之能够从众多的考生中唯一地确定自己,这样能够方便考生进行各类信息的查询,从而提高需考生参与的各环节的管理效率;从考试工作人员角度看,无论是在报名还是在施考过程中,核查考生的信息是一项经常性工作,由于信息量大,核查工作十分繁重,通过核查具有唯一性的关键字,可以准确、快捷地查找考生,这样能够减少工作量,提高工作效率。

在大规模考试的信息管理中,关键字不仅方便了信息的查询和确定,通过关键字的设置,更涉及到考生信息的组织方式。关键字的含义不同,考生的信息组织方式也可能不一样,考试的物理管理过程也可能出现差异。

㈠信息组织的关键字

采用多科同座和多科异座方式安排座位后,考生组织不仅在物理组织上表现不同,在信息组织上也不一样,考生的信息组织需要不同的关键字。

1、多科同座方式

采用多科同座方式安排考生座位之后,同一考生的多个科目在相同的座位上施考,这些科目具有相同的考生组织结构,因此,根据这一特点,可以为多个科目设置一个关键字,通过这一关键字,既可以连接各个科目,使各个科目的信息共用一个关键字,也可以连接其他考生信息,使所有考生的信息通过这一关键字联系在一起。在采用多科同座方式建立的考生信息组织中,这一关键字一般称为准考证号或考号。

2、多科异座方式

采用多科异座方式安排考生座位之后,同一考生的多个科目在不同的座位上施考,这些科目具有不同的考生组织结构,作为区分不同科目的考号对考生来说就不再唯一,考号的编排需要按科目进行。如果考生报考了多个科目,就会有多个考号,每一科目一个考号。考号的主要作用是管理各个科目及其相关信息,比如,通过考号确定各个考试科目的座位,引导考生参加考试;在客观题成绩的阅读和主观题成绩的录入中,通过各科考号可以对成绩信息采集过程中的重复、遗漏、错位等进行校核,以保证成绩信息采集的准确性。

但是,在整个考试的信息管理过程中,采用多科异座方式安排考生座位之后,面临新的情况:首先,由于不同科目具有不同的考号,通过考号不能把同一考生的不同科目的信息连接在一起,在整个考生信息组织中,考号不再具有关键字的作用,只有生成新的关键字,才能将不同科目的信息连接在一起;其次,在滚动考试的不同次考试实施中,考号也不能将同一考生在不同次考试实施的信息连接在一起,只有通过新的关键字,才能把不同次考试实施的信息连接在一起,这个关键字就是档案号。

㈡关键字的编排

采用多科同座和多科异座方式安排座位后,在信息管理关键字的编排上有不同的要求。

1、多科同座方式

采用多科同座方式安排考生座位后,考号的编排应满足以下要求:

⑴先考生组信息,后考生组织信息

如果考号既包含考生组信息,又包含考生组织信息,在编排考号时,应先编排考生组信息,后编排考生组织信息,主要原因如下:

第一,在考试实施中,由于同一考生组的考试科目相同,为了节约考场和方便考场管理,应尽可能地将同一考生组的考生安排在一起,然后在同一考生组下再按考点、考场、座位的顺序分配考生。试卷的分发和收集也应首先分考生组,然后再分考点、考场、座位。因此,在编排考号时,应先编排考生组信息,后编排考生组织信息。

第二,在大规模纸笔考试中,大部分科目的试卷中都含有客观题,从目前客观题答题信息采集技术上看,一般是通过考生填涂客观题答题卡、读卡机读卡的方式进行答题信息的采集。由于读卡机是分科目读卡的,为了方便读卡操作,应首先按科目、然后按考生组织顺序将试卷集中起来。这样,不管阅卷是在哪一级考生组织单元进行,都可以分科目进行读卡操作。但由于不同考生组的科目或科目组合不同,应先分考生组、再分科目、最后按考生组织的顺序进行试卷的集中。当然,有些不同的考生组也可能具有相同的科目,对于这些共同科目,可以不按考生组集中,但仍需按科目、考生组织的顺序集中试卷。因此,为了方便读卡操作,在编排考号时,应先编排考生组信息,后编排考生组织信息。

⑵自上而下编排考生组织信息

在编排考号中的考生组织信息时,应按照从上层考生组织单元到下层组织单元的顺序进行,主要原因如下:

第一,符合大规模考试集中管理的要求。在大规模考试的管理中,是按照座位、考场、考点、……的顺序逐步集中的,考号中的考生组织信息应反映这种集中的顺序,因此,在编排考号中的考生组织信息时,应按自上而下的顺序进行,即将后集中的考生组织信息放在考号的前面,先集中的组织信息放在考号的后面。

第二,符合主、客观题成绩采集要求。读卡机在读每一科目的答题卡时,是分考场进行的,在读完某一考场后再读下一考场,在读完某一考点后再读下一考点,……,是按照考生、考场、考点、……的顺序进行读卡操作的。在主观题成绩采集时,也是分考场进行的,在录入完某一考场后再录入下一考场,在录入完某一考点后再录入下一考点,……,也是按照考生、考场、考点、……的顺序进行录入的。在编排考号中的考生组织信息时,只有按照从大到小的顺序编排考生组织信息,才能符合主、客观题成绩采集要求。

2、多科异座方式

采用多科异座方式安排座位后,档案号的编排应满足以下要求:

⑴先地域信息,后考生序号

档案号应包含两类主要信息:地域信息和考生序号。在编排档案号时,应先地域信息,后考生序号。主要原因如下:档案号应在考试实施的全范围内是唯一的,而档案号的编排一般不可能在最高考生组织单元一个地方编排,而是要在某个下层考生组织单元中编排,该考生组织单元一般是考点,为了使各个考点都能同时编排档案号,考点及其以上的地域信息必须是唯一的,考点以下的序号是可以重复的,这样才能保证编排出来的档案号在考试实施的整个范围内是唯一的。所以,档案号的编排应先地域信息,后考生序号。

⑵从大到小编排地域信息

在档案号的地域信息的编排中,应按照从大到小的顺序进行编排。这是因为在考生组织中,上层考生组织单元也是按照从大到小的顺序组织起来的,地域信息的编排应符合这种组织顺序。

采用多科异座方式安排座位后,考号虽不作为关键字,但仍需编排,考号的编排应满足以下要求:

⑴先科目信息,后考生组织信息

在采用多科异座方式建立的考生信息组织中,考号应包含两类主要信息:科目信息和考生组织信息。在编排考号时,应先编排科目信息,后编排考生组织信息,主要原因如下:在大规模纸笔考试中,为了方便客观题读卡操作,应先分科目、然后根据考生组织顺序将试卷集中起来。这样,不管阅卷是在哪一级考生组织单元进行,都可以分科目进行读卡操作。此外,在主观题成绩采集中,也应先分科目、然后根据考生组织顺序将试卷集中起来。因此,为了方便主、客观题成绩采集,在编排考号时,应先编排科目信息,后编排考生组织信息。

⑵从大到小编排考生组织信息

与多科同座方式一样,采用多科异座方式编排考号中考生组织信息时,也应按照从大到小的顺序编排考生组织信息。

三、试卷预订的比较

试卷预订是大规模纸笔考试管理的重要内容,为每一考生的每一科目预订准确的试卷,是对考试信息管理的基本要求。在试卷的运送、交接、分发、施考、回收、阅卷、登分等过程中,试卷始终都是作为绝密材料进行管理,因此试卷必须封装。但每袋试卷中应封装多少份试卷,并不是随意确定的,为了方便管理,每一考试实施一般要设定一个标准试卷袋,每一标准试卷袋所包含的试卷数对应一个标准考场容纳的人数,即标准考场人数。在大多数纸笔考试中,标准试卷袋为30份袋,即标准考场人数为30人。在个别考试中,也有将标准试卷袋设定为25份袋。另外,在有些考试中,也可能设定多个标准试卷袋,如果有多个标准试卷袋,在不同地区的考试实施中,各地可以根据实际情况选定本地的标准试卷袋。

在任一考试实施的报名中,某一科目的报考人数是随机的,一般都不可能是标准考场人数的整数倍,在安排考生时,除标准的整考场外,对于不足标准考场人数的尾考场,如果仍使用标准试卷袋,就可能产生较多的试卷浪费。为了减少试卷浪费,除标准试卷袋以外,一般还会增加一些较小的试卷袋,比如10份袋、5份袋,甚至2份袋等。这样,试卷袋的品种就有多个。

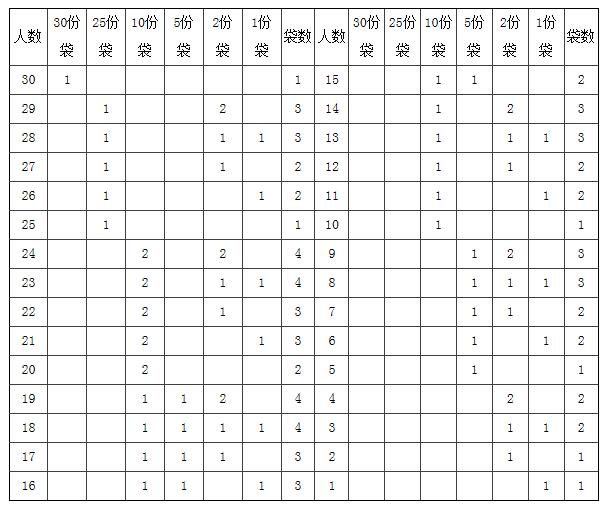

在大规模纸笔考试实施中,确定适当品种的试卷袋,是试卷预订成功的前提。要想准确地预订每一尾考场所需的试卷数,需要足够多的试卷袋品种。假设某一考试实施的标准试卷袋是30份袋,标准考场人数为30,试卷袋品种设为6种:30份袋、25份袋、10份袋、5份袋、2份袋、1份袋,尾考场人数可能从1到29,这样就能准确预订各种尾考场的试卷,不会产生多余试卷,见表2。

表2 6种试卷袋的试卷预订结果

如果试卷袋品种太多,在试卷的预订、封装、运送、交接、分发、施考、回收、阅卷、登分等过程中,需要对不同品种的试卷袋进行区分,试卷预订工作十分繁琐、复杂,出错概率很大。

如果试卷袋的品种不够多,就会产生多余试卷。仍假设某一考试实施的标准试卷袋是30份袋,尾考场人数可能从1到29,试卷袋设为3种:30份袋、25份袋、5份袋。在预订尾考场的试卷时,大部分尾考场都会产生多余试卷,见表3。从表中可以看出,由于最小的试卷袋是5份袋,尾考场的多余试卷为1-4份。

表3 3种试卷袋的试卷预订结果

在一个考点中,每一科目多余几份试卷,有时是必要的,因为在施考过程中,为防止意外情况的发生,往往要安排值班,试卷内容和试卷数量是值班关注的重要方面,当试卷出现问题时,多余的几份试卷恰好作为参考。但是,如果多余试卷太多,就会造成浪费,有时是很大的浪费。

在可能的情况下,增加试卷袋的品种是减少多余试卷产生的有效方法,适当增加试卷袋品种,会大幅降低多余试卷的产生。但是,如果试卷袋品种太多,会极大地增加试卷的封装、交接、分发、收集等的工作量。因此,试卷袋品种的数量应适当。

在大规模纸笔考试实施中,确定适当品种的试卷袋,一方面要考虑试卷袋品种的多少,另一方面要考虑试卷预订可能产生的多余量,只有综合考虑这两方面的因素,才能确定适合的试卷袋。一般情况下,我们很难通过足够多的试卷袋品种来准确预订尾考场的试卷,因为这样会增大很多工作量,通常情况是使用尽量少的试卷袋品种,保持较少的多余试卷量。

㈠试卷预订规则

在试卷预订上,多科同座与多科异座方式遵循不同的规则。

1、多科同座方式

从前面比较中我们知道,采用多科同座方式安排滚动考试的座位时,会产生大量的尾考场,因此,多科同座方式难以适合滚动考试,只适合单次考试。对单次考试而言,采用多科同座方式安排考生后,在预订试卷时遵循以下规则。

⑴以考生组确定所需试卷

在单次考试实施中,考生实际考试的科目事先确定,在考生报名时,考生只要确定自己所属的考生组,就意味着他要参加该考生组下所有科目的考试。因此在预订某一考生组下考生的试卷时,要为其预订该考生组下所有科目的试卷。例如,在2002年全国质量专业技术人员职业资格考试中,共有4个考生组,每个组的考试科目如下:“中级-考一科”的科目为《中级-质量专业理论与实务》;“中级-考二科”的科目为《中级-质量专业综合知识》、《中级-质量专业理论与实务》;“初级-考一科”的科目为《初级-质量专业基础理论与实务》;“初级-考二科”的科目为《初级-质量专业相关知识》、《初级-质量专业基础理论与实务》。假设某一考生报考的考生组是“中级-考二科”,那么在为该考生预订试卷时,应为其预订《中级-质量专业综合知识》、《中级-质量专业理论与实务》两个科目试卷各一份。

⑵同一考生组下各科目试卷数量相等

采用多科同座方式安排单次考试的考生后,在最终的试卷预订结果中,应保证同一考生组下各科目试卷数量相等。例如,在2002年全国经济专业技术资格考试中,共有“中级-工商管理”、“中级-农业”、“中级-商业”、……、“初级-工商管理”、“初级-农业”、“初级-商业”、……等30个考生组,每个考生组都有两个科目,在预订试卷时,在“中级-工商管理”考生组中,《中级-经济基础知识》的试卷数应等于《中级-工商管理-专业知识与实务》的试卷数;在“中级-农业”考生组中,《中级-经济基础知识》的试卷数应等于《中级-农业-专业知识与实务》的试卷数;……。

2、多科异座方式

多科异座方式不仅适合滚动考试,也适合单次考试。无论滚动考试还是单次考试,采用多科异座方式安排考生后,在预订试卷时遵循以下规则。

⑴以科目确定所需试卷

采用多科异座方式安排座位后,由于不同科目有不同的座位,在预订每一座位的试卷时,只能根据该科目来预订,每一科目都独立预订本科目的试卷。例如,在2002年全国质量专业技术人员职业资格考试中,共有“中级-考一科”、“中级-考二科”、“初级-考一科”、“初级-考二科”等4个组,假设某一考生报考的考生组是“中级-考二科”,该组的科目为《中级-质量专业综合知识》、《中级-质量专业理论与实务》,通过多科异座方式安排座位后,这两个科目会安排在不同考场(也可能在相同考场)的不同座位上施考,在预订试卷时,会以各自考场中的实际科目预订本考场所需试卷。

如果是滚动考试,会更明确地要求以科目确定所需试卷。在滚动考试中,考生实际考试的科目只有在报考时才能确定,不同的考生实际考试的科目可能不同,即使是同一组的考生,实际考试科目也可能不同,因此,在预订滚动考试的试卷时,只能以实际科目来确定所需试卷。

⑵以考点为单元确定试卷定量

在多科异座方式预订试卷时,是以考点为基本单元确定试卷量的。在大规模考试中,考点一般拥有多个考场,这些考场一般近距离地联系在一起,而考点与考点之间在距离上可以较远,在安排座位时,同一考生的多个科目也会安排在同一考点。在预订试卷时,每一科目的考生都会在一个考点范围内打散,独立分配考场并编排考号,在确定该科目的试卷量时,是合并该考点内所有考场的试卷后确定的。

与多科同座方式不同,采用多科异座方式预订试卷时,并不要求同一考生组下各科目试卷数量相等,而是在一个考点内确定某一科目所需的试卷量,将每一科目的试卷量平均到每一考生组后,并不能保证该考生组下各科目试卷数量相等。

㈡共同科目的试卷预订

在有些大规模考试中,有些考生组,有时甚至是全部考生组具有一个或多个共同科目。如果考试实施中有共同科目,在预订共同科目的试卷时,多科同座与多科异座方式采用了不同的方法。

下面以2002年全国经济专业技术资格考试为例,比较多科同座与多科异座方式在共同科目的试卷预订上的差异。2002年全国经济专业技术资格考试分为中级和初级两个级别,每个级别下又分成工商管理、农业、商业等15个专业。在划分考生组时,将级别与专业组合,共有“中级-工商管理”、“中级-农业”、“中级-商业”、……、“初级-工商管理”、“初级-农业”、“初级-商业”、……等30个考生组。每个级别都考两个科目,其中中级考试科目为《中级-经济基础知识》和《中级-专业知识与实务》,初级考试科目为《初级-经济基础知识》和《初级-专业知识与实务》。《中级-经济基础知识》试卷对于中级各考生组都是相同的,《初级-经济基础知识》试卷对于初级各考生组也都是相同的。假设该考试实施的试卷袋品种设置得不够多,仅有30份袋、25份袋、5份袋等3个品种,这样就不能保证对尾考场所需试卷的准确预测,尾考场的试卷预订可能出现剩余试卷,一个尾考场出现的剩余试卷最多为4份,最少为0份。假设在每一考点中,全部中、初级30个考生组都有考生报考,每一考生组的报考人数都不是标准考场人数的整数倍,都会出现一个尾考场人数,每个组的尾考场人数从1至29不等。

1、多科同座方式

采用多科同座方式预订试卷,在安排考生时每一考生组都会出现一个尾考场,假设30个尾考场平均每个尾考场会出现2份多余试卷,对于共同科目《中级-经济基础知识》来说,会有15个尾考场,该考点就会出现15×2=30份多余试卷,同样,对于共同科目《初级-经济基础知识》来说,也会有15个尾考场,也会出现15×2=30份多余试卷,这样,该考点就会出现30+30=60份多余试卷,假设全国有500个这样的考点,那么全国就会出现500×60=30000份多余试卷,这是一个很大的浪费。

由此可见,在采用多科同座方式预订共同科目尾考场的试卷时,是根据考生组来确定每一科目所需的试卷,每一考生组的试卷预订都是独立进行的,考生组A的试卷预订结果并不影响试卷B。对于某一共同科目所需试卷的预订,各个考生组都是独立进行的,如果试卷袋的品种不够多,不能保证对尾考场所需试卷的准确预测,这一共同科目在各个考生组中都可能出现剩余试卷,如果共同科目的考生组较多,累计起来,就会出现较多的剩余试卷,如果该大规模考试设置的考点很多,将各个考点的剩余试卷再累计起来,就是一个惊人的数字。

2、多科异座方式

采用多科异座方式预订试卷时是以科目为单元进行的,在预订共同科目《中级-经济基础知识》的试卷时,可以将15个组的尾考场人数合并,除以标准考场人数以后,得到的余数为该共同科目的尾考场人数,显然只会产生一个尾考场;在预订共同科目《初级-经济基础知识》的试卷时,也可以将15个组的尾考场人数合并,除以标准考场人数以后,得到的余数为该共同科目的尾考场人数,也只会产生一个尾考场。仍然假设每一尾考场的多余试卷为2份,这样,对于这两个共同科目,该考点只会出现2+2=4份多余试卷,假设全国有500个这样的考点,那么全国只会出现500×4=2000份多余试卷。对于大规模考试来说,每个考点的每个科目出现2份多余试卷是可以接受的。

由此可见,在具有共同科目的考试实施中,采用多科异座方式安排座位时,可以对共同科目的考场进行合理安排,使其尾考场数减少到最小,相应地,在对共同科目进行试卷预订时,如果试卷袋的品种不够多,不能保证对尾考场所需试卷的准确预测,尾考场的试卷预订出现剩余试卷时,由于减少了尾考场数量,也就减少了尾考场所产生的剩余试卷,也就可以避免由于尾考场设置过多而造成的试卷浪费。这是多科异座方式明显优于多科同座方式的优势所在。

除上述三个方面外,多科同座和多科异座方式在其它方面也表现出一定的差别,比如在准考证制作、表格设计、成绩采集等方面,但是这些方面并不是根本差别,在此不再详述。

综上所述,在大规模纸笔考试的管理中,可以采用多科同座和多科异座两种方式建立考生组织,通过比较这两种方式在座位安排、信息组织和试卷预订方面的差异,可以看出多科异座方式具有明显的优越性。

《考试研究》2004年第1期,第22-39页

柳学智

[摘要] 在大规模考试中,随着信息技术的应用,所采集的信息由纸质信息转换成数字信息,考务管理由人工操作转变成计算机管理,测试过程由纸笔测试转变成电子测试,由此催生了电子考试。

[关键词] 大规模考试 信息技术 管理 电子考试

信息技术对大规模考试的影响主要表现在以下几个方面。

一、信息采集

在传统考试中,采集的信息是纸质信息,将信息技术应用于考试信息采集,所采集的信息由纸质信息转换成数字信息,实现了考试信息采集的数字化。在大规模考试中,需要采集的考试信息主要有两类:一类是考生的报名信息,包括考生的档案信息和报考信息,主要用于考务管理,在考生报名时采集;另一类是考生的答题信息,根据评分是否客观,可分为客观题答题信息和主观题答题信息,是评价考生水平的主要依据,在考生考试时采集。

㈠光标阅读机的应用

光学标记阅读机(Optical Mark Reader, OMR,也称光标阅读机、光电阅读机,简称读卡机或阅卷机)是一种高速信息录入设备,它运用光电转换原理,以极快的速度识别填涂点,从载有待录入信息的信息卡上读取数据。用光标阅读机每秒可为计算机录入数千个信息位,是人工敲击键盘的上百倍,而且误码率极低,是键盘录入无法比拟的。

光标阅读机解决了计算机数据录入的“瓶颈”问题,大大提高了信息录入的效率。光标阅读机主要用于采集可分类的信息或可编码的信息,在我国大规模考试中的应用主要集中在两个方面:一是采集考生的报名信息,将考生的报名信息分类、编码或将汉字转换成区位码,由考生填涂报名信息卡,然后通过光标阅读机读入计算机,实现了报名信息采集的数字化,为报名信息管理提供信息来源;二是采集考生客观题答题信息,将考生对客观题的做答结果分类、编码,由考生在考试时填涂答题信息卡,考后由考试机构通过光标阅读机读入计算机,实现了客观题答题信息采集的数字化,为客观题成绩管理提供信息来源。

近年来,随着计算机性能的提高,光标阅读机的性能也有新的发展。有些光标阅读机不仅可以扫描照片,还可以直接识别手写体的阿拉伯数字、阅读条形码,这些性能都极大地方便考务管理,提高管理效率。

㈡报名信息的网络采集

随着互联网络的发展,人们的工作、学习和生活日益依赖于网络,网络的快捷与方便不仅提高了效率、节省了时间,而且改变了人们的工作和生活方式。在考试领域,越来越多的考试管理部门开发出了网上报名系统,越来越多的考试通过互联网络采集报名信息,报名信息的网络采集在逐渐成为报名信息数字化采集的一个新的发展方向。

网上采集报名信息是指考试管理部门将某一考试需要采集的报名信息项制成报名信息表,并将该表置于互联网络服务器之上,考生通过互联网络访问该服务器,填写报名信息表中的报名信息项,然后直接将报名信息提交到该网络服务器之中。

通过互联网络采集报名信息,考生足不出户就可以完成考试的报名,节省了时间,增加了方便;从考试管理部门角度看,大大减少了报名信息采集的工作量,更为重要的,由于报名信息由考生直接填写和校核,提高了报名信息采集的准确性。

㈢身份识别信息的采集

在大规模考试的管理中,要有效地预防和查处替考行为,保持考试的公平与公正,前提是对考生身份进行有效识别。有效识别考生身份一直是各级考试管理机构关心的头等大事。识别考生身份需要依赖相关信息,这些信息通称为身份识别信息。随着信息技术的发展,人们在探索多种方法采集考生身份识别信息,更为准确、有效地识别考生身份。

1、照片信息的采集

照片是目前大规模考试考务管理中识别考生身份的主要依据。在考生信息的管理中,照片信息一直作为考生报名信息的一部分,在大规模考试信息管理的早期,照片信息主要采集纸质信息,难以采集数字信息,未能实现照片信息采集的数字化。到了上世纪末,多媒体技术的成熟和计算机性能的提高,使得考务管理中直接采集数字照片信息成为可能,照片信息采集才真正实现数字化,此时报名信息采集的数字化才全部完成。目前采集考生照片信息主要有两种方式:一是通过摄像头或数码相机直接为考生拍照,将照片信息输入计算机,这种方式应用于考试现场,可以有效预防考生替考现象的发生,因而受到广大考试机构的青睐;二是通过扫描仪将考生提交的照片扫描进入计算机,如果考生众多,这种方式有较大的手工操作工作量。

2、指纹信息的采集

指纹是人体固有的生物特征,具有唯一性和很强的稳定性,可以作为身份识别的客观依据。在传统的考务管理中,主要依据核对照片、笔迹等方法识别考生身份,但这些方法往往不够准确、可靠。随着信息技术的发展,取像设备性能的提高,指纹识别技术逐渐成熟。在考生报名时,通过指纹仪现场采集考生的活体指纹信息,存入计算机,建立考生指纹信息库。每科考试前进行指纹验证,如果考生指纹与预留指纹信息相符,允许进入考场,如指纹不符,经工作人员认真核实后,将非法人员拒之场外。

3、其它身份识别信息的采集

除了照片、指纹等身份信息外,人体还有很多其它生物特征,比如掌纹、虹膜、声音等,这些生物特征都可以作为身份识别的客观依据,随着信息技术的发展,针对各种生物特征的识别技术不断诞生并日渐成熟,改变着传统的识别考生身份的观念和方法,通过这些技术的应用,将更为准确、有效地识别考生身份,有望根除考试过程中的替考现象,进一步保证考试的公平与公正。

㈣主观题答题信息的采集

在考试的发展中,最早出现的是主观题,在我国科举考试1300年的历史中,大都使用主观题。到了19世纪末,随着心理测量学在西方逐步建立并得到发展,为提高考试的科学性、客观性,人们利用心理测量学对考试的各个环节进行控制,于是产生了标准化考试。在标准化考试中,客观题因为适合机器阅卷、评分客观、易于大规模推广而倍受宠爱,在20世纪,客观题风靡整个考试领域,主观题因为评分主观、不适合大规模推广而受到冷落,在一些重要的大规模考试中,主观题所占的比例下降,有些考试甚至取消了主观题,全部采用客观题。

随着客观题的风行,客观题的缺点也逐渐为人们所认识,到了上世纪末,人们重新认识到主观题在测量高级思维能力方面不可替代的作用,信息技术的发展也使人们有更多的方法对主观题的缺点进行控制。于是,主观题在大规模考试中重新受到重视,在考试设计中,人们对所测特质重新定义,并在考试试卷中重新增大主观题所占的比例。

重新重视主观题,并不是简单地回到历史的老路上去,随着计算机软硬件性能的提高,人们利用信息技术对传统的主观题进行了很多改进,甚至开发出新的主观题题型。在主观题答题信息的采集上,信息技术的应用主要表现在两个方面:一是纸质主观题计算机辅助评卷,二是电子主观题计算机智能评卷。

1、纸质主观题计算机辅助评卷

人工评阅主观题试卷时,由于人的主观性,评卷人员的思想、观点、兴趣、爱好,甚至情绪、疲劳等众多因素,都可能影响评卷人员对评分标准的掌握,导致自己与自己、自己与他人的评卷结果不一致,由此产生了巨大的评分误差。如何控制主观题评分误差,是考试领域中长期存在并一直未能很好解决的问题。主观题评分误差的控制,不仅关系到主观题成绩采集的科学与客观,而且关系到考试本身的发展与命运。

传统纸质主观题的评卷,是在考试完成之后把试卷密封装订,分发到评卷人员手中,评卷人员根据标准答案对主观题进行评分。这种评卷方式不仅花费巨大的人力、物力和财力,而且无法保证评卷质量:评卷误差的控制主要掌握在评卷人员手中,虽然能够通过抽样的方式进行复查,但是数量有限,达不到全面、公正的效果。

纸质主观题采取计算机辅助评卷,先用扫描仪将考生的纸质主观题做答结果以图像的方式扫到计算机中,按照既定的程序进行图像切割、编码,再保存到数据库之中,然后在局域网内,在计算机屏幕上给评卷人员呈现特定的主观题做答结果,由评卷人员通过键盘和鼠标的操作进行打分,直接将该题的评定分数输入计算机。这种评卷方式不仅操作方便快捷,更重要的是记录了评卷人员的评分数据,通过对这些评分数据的统计分析,计算机系统可以把评卷人员评卷的轨迹刻录得一清二楚,由此找出评卷人员打分的规律性特点。对“离谱”的评卷人员,可以进行事先的筛选,在评卷过程,如果发现个人的评卷结果与专家评卷结果的差异超过允许范围,计算机自动提出警示。通过上述种种措施可以有效地控制主观题评阅过程中的误差,保证评卷质量。

2、电子主观题计算机智能评卷

在纸质主观题中,虽然人们可以利用计算机辅助评阅试卷,但试卷的评阅还是依靠人工进行,计算机只起辅助作用,帮助控制评阅过程中主观因素,减少评分误差。随着信息技术的发展,产生了电子主观题,人们直接利用计算机代替人工评阅电子主观题,计算机直接采集考生主观题做答结果和成绩信息。这方面比较有代表性的是美国教育考试服务处(Educational Testing Service, ETS)的Jill Burstein等人研制的电子作文评卷员(Electronic Essay Rater, E-rater)。

电子作文评卷员的研制充分利用了应用语言学的最新成果和多元统计技术,其评卷的基本思路是:首先确定一篇作文的写作特点,然后让计算机能够自动识别并量化这些写作特点,计算机比较某一篇作文的写作特点与这些特点的相似程度,并根据相似程度赋予该篇作文一个分数。

电子主观题计算机智能评卷是一个极为活跃的新的发展领域,它不仅完成了主观题成绩采集的数字化,更为重要的,它还将对考试管理产生深刻影响。

二、考务管理

考务管理是指考试管理机构对大规模考试实施过程进行的管理。严格意义上说,考试信息采集也是考务管理过程的一个环节。信息技术的应用实现了考试信息采集的数字化,也标志着考务管理过程开始了信息化进程,随着信息技术应用的深入,考试实施逐渐由人工操作转变成计算机管理。

㈠考务环节的计算机管理

传统考试都是纸笔考试,在传统考试的考务管理中,所有的考务环节都依赖人工进行操作,人工统计考生人数、编排考号、填写准考证、粘贴考生照片等,由于考生众多,人工操作不仅工作量大,而且容易出错。随着计算机的普及和应用,某些考务环节开始引入计算机,让计算机代替人工操作,用计算机统计考生人数、编排考号、打印准考证、统计成绩、打印成绩单等。在考务环节进行计算机管理,不仅大幅度减少工作量,提高了工作效率,而且减少了错误,提高了工作质量。但是限于计算机的发展水平和人们对考务管理的理解,此时计算机的应用还处于初期水平,主要考务管理工作还是依赖人工进行操作,虽然在某些考务环节计算机已得到应用,但各考务环节之间计算机的应用是分离的,缺乏必要的联系,还没有从系统的角度将各个考务环节联系起来。

㈡考务管理系统的研制与发展

随着信息技术应用的深入,越来越多的考务环节实现了计算机管理,人们开始将这些分散的考务环节联系起来,从系统的角度规划信息技术在考务管理全过程中的应用,研制考务管理系统,使信息技术的应用达到一个新的水平。

1、专用考务管理系统的研制与发展

考务管理系统的研制是从具体考试开始的。随着越来越多的考务环节实现了计算机管理,在一些大规模考试的考务管理中,人们开始研制考务管理系统来管理各个考务环节,由于这样的系统只能适用于某一类考试,称此系统为专用考务管理系统。

专用考务管理系统的发展经历了日臻完善的过程。在系统发展的初期,信息技术的应用水平还相对较低,从系统功能上,考务管理功能还不够完善,所管理的考务环节还相对较少,随着系统的逐步使用,考务管理功能日趋完善,所管理的考务环节逐渐增多,直至全部考务环节都能通过考务管理系统进行管理。从应用范围上,在大规模考试整个实施范围内,开始是某些地区先行试点,后来逐步将考务管理系统推广到全部地区。

2、通用考务管理系统的研制与发展

随着专用考务管理系统的日趋完善,越来越多的考试开始利用专用考务管理系统进行管理,由于专用考务管理系统仅适用于某一考试,如果为每一考试都开发一个专用系统,既不经济也不实用,专用考务管理系统的弊端逐渐显现。由于某些大规模考试的实施具有相同或相似的过程,人们开始研制通用于多个考试的考务管理系统,随着软件技术的进步,管理系统的功能也越来越强大,于是适用于多个考试的通用考务管理系统便应运而生。

通用考务管理系统的发展也经历了日臻完善的过程。最初的通用考务管理系统概括化程度还比较低,所管理的考试种类还比较少,随着系统的使用和推广,考务管理功能逐渐完善,系统概括能力逐渐增强,通用考务管理系统所管理的考试种类也越来越多。

三、测试过程

测试过程是指考生在某一考试时间内对某一考试科目的做答过程。信息技术不仅影响着传统的考务管理,也改变着传统的测试过程。信息技术应用于测试过程,产生了崭新的测试形式,由此引发了测试形式的变革。

㈠电子题库的建立

信息技术对测试过程的影响是从电子题库开始的。在早期的大规模考试中,为了便于检索和组卷,人们将题目记录在纸质题卡上,并按照一定的规则将题卡分类存放,随着题目的增多,就形成了早期的题库。随着计算机的普及和应用,人们将题目及其参数存储在计算机中,根据题目参数,计算机能十分方便、快捷地检索出所要的题目;而且更为重要的,根据一定的组卷策略,计算机可以抽出相关题目,组成符合要求的试卷。这些电子题目组成了电子题库。

在有些考试中,由于多种条件的限制,人们并不能为题目建立起各类参数,在缺乏必要参数的情况下,命题专家根据经验将某些题目搭配在一起组成试卷,这些试卷也能大致适合于相应水平的考生群体。这些试卷内的题目,由于缺乏必要的参数,不宜单独存放,而这些题目组成的试卷由于经过了命题专家的经验判断,可以以试卷为单元存放在计算机之中,这些电子试卷组成了“卷库”。在电子题库建立的初期,这种“卷库”是十分普遍的。

真正意义上的电子题库是以题目为单元建立的,在电子题库中,题目参数十分重要,题目除了有描述所测试的内容范围、能力层次、认知水平的参数外,还应根据心理测量理论给出相应的难度、区分度等参数。

㈡电子测试的产生与发展

千百年来,人们一直使用纸和笔进行考试,这种测试形式我们称之为纸笔测试。在电子题库的基础上,人们进一步将信息技术和测量理论应用于测试过程,产生了崭新的测试形式,引发了测试形式的变革,这也是信息技术对考试最为深刻的影响。新的测试形式抛弃了传统考试中的纸和笔,以电子信息为特征,这种测试形式我们称之为电子测试,在国外统称为基于计算机的测试(Computer Based Testing, CBT)。

与纸笔测试相比,电子测试发生了巨大变化,在电子测试中人们设计出更多更新功能的题型,例如,在测试过程中考生可以制作图表,控制过程,编排顺序,对推理过程进行解释等,这些题型在纸笔测试中是难以实现的。与纸笔测试相比,电子测试能够提供一个更为真实的测试环境,因而也更能真实地测量出考生的实际水平。

根据测试过程中题目的呈现方式,电子测试分为两种:直线式测试和适应性测试。

1、直线式测试

直线式测试是指在测试之前试卷题目已经固定,考生在规定的时间内需要做答试卷中的所有题目。直线式测试也经历了多个发展阶段,在信息技术应用的早期,直接将传统的纸笔试卷搬到计算机上,试卷结构、题目分值、评分标准等都与纸笔试卷一样,同一时间内所有考生做答的试卷完全相同,容易看出这种测试形式未能充分发挥电子测试的优势。后来,针对同一考生群体提供几套固定试卷,并将这几套试卷在同一考场内的不同考生之间进行分配,使得相邻的考生具有不同的试卷,这种测试形式能够有效地防止作弊,提高了考试的安全。但由于受到试卷数量的限制,这种测试形式的考试还不能经常进行,时间还需要相对集中,考生并不能完全按照自己的意愿随意选择时间参加考试。从严格意义上讲,这两种测试形式还不是真正的电子测试。

真正意义上的直线式测试要依据大容量题库,在测试之前临时生成试卷,不同的考生生成的试卷不同,而且不同的科目可以在同一时间施考,这样能够最大限度地防止考生作弊,保证测试过程的安全。

从测量理论上看,直线式测试仍然可以按照经典测量理论计算考生分数,分析试题试卷,进行题目等值等。

2、适应性测试

适应性测试是指在测试之前试卷题目并不固定,在测试过程中,计算机根据考生已做答题目的情况决定下一步要呈现的题目或终止测试过程,测试过程与考生的水平相适应。这种测试形式在国外统称为计算机化适应性测试(Computerized Adaptive Testing, CAT)。适应性测试是近年来引人注目并取得重大进展的测试形式,在测试中根据先验经验选取适合考生水平的题目进行施测,做答完立即评分,以上一题的做答情况决定下一道题目,直至施测结束,在测试过程中始终选择适合考生水平的题目让其做答。与直线式测试相比,适应性测试的测试思想发生了巨大的变革:它通过考试系统与考生之间的交互,为每一个考生建立一个个人化的测试过程,由于题目的选择是依据考生的水平进行的,因此考生所做的每一个题目的难度都与其水平相匹配,水平高的考生避免做易题,水平低的考生避免做难题。因此,适应性测试更容易准确地测量出考生的真实水平。

在直线式测试中,考生须在规定的时间内做答规定的题目,有些题目对他们来说不是太易就是太难。适应性测试一开始是任意选择几道中等难度的题目,如果考生做答正确,下一道题目就增加难度;如果考生做答错误,下一道题目就降低难度。根据考生对题目的做答反应,计算机逐步调整对考生能力的估计。因而适应性测试的测试时间比直线式测试要短。

与直线式测试相比,适应性测试具有很多优点:第一,考试效率高,实践表明,适应性测试只需直线式测试一半的测试时间和约为40%的试卷长度,便可达到直线式测试相同的精度;第二,可比性强,由于适应性测试一般依据题目反应理论(Item Response Theory, IRT)构建,IRT的优良特性在适应性测试中得到充分体现,尤其是考生能力参数,具有可比性;第三,测试过程的个性化,可以适应不同考生的个人水平。

四、电子考试

在大规模考试中,随着信息技术应用的深入,传统的考务管理通过计算机和网络实现,测试过程变成了电子测试,在此基础上,大规模考试诞生了一种崭新的考试形式----电子考试。

㈠电子考试产生的条件

电子考试是完全意义上的电子信息考试,所采集和处理的信息都是电子信息,抛弃了传统考试中的纸质信息。电子考试完全以电子信息为基础,其产生取决于两方面的条件:一是电子考试的测试过程必须是真正意义上的电子测试,二是电子考试的实施必须通过功能完善的考务管理系统进行管理。

在当前社会的信息化水平下,并非所有的大规模考试都可以改造成为电子考试。目前制约电子考试诞生的主要因素是测试过程未能实现真正意义上的电子测试,由于电子测试依赖考生做答方式的改变,依赖整个社会的信息化水平,这个过程可能要持续较长的时间。

与纸笔考试相比,电子考试的考务管理系统发生了较大变化。在研制纸笔考试的考务管理系统时,依据的是纸笔测试的特点,开发的是与纸笔测试相适应的考务管理系统。由于纸笔考试的测试过程由于未能实现电子测试,纸笔考试的考务管理系统并不能直接用于电子考试,电子考试需要建立与电子测试相适应的考务管理系统。

在电子测试的基础上,开发出与电子测试相适应的功能完善的考务管理系统,才能产生真正意义上的电子考试。

㈡电子考试的特点

与纸笔考试相比,电子考试具有如下特点。

第一,可以立即报告分数,考生可以马上了解测试结果。

第二,改善了考场环境,考生更喜欢由小数量计算机组成的考场,而不是大群体集合的考场。

第三,开放的考试时间,考生可以根据自己的情况选择考试时间,并可以在短时间内多次参加考试。而传统的考试,在考生错过某一次考试之后,往往要等上一年,才能参加下一次考试。

第四,提高了考试安全,不再丢失试卷和答题纸,通过照相,得到考生照片,能有效地防止考生替考。

《中国考试》2005年第1期(上),第27-31页

柳学智

[摘要] 基于公平性、效率和可行性,本文比较和评价了我国当前四种大规模考试实施模式:省级政府、中央政府、企业和政府-企业模式,并根据不同的时限和情景状态,给出了相应的结论和建议。

[关键词] 大规模考试 考试实施 公平性 效率 可行性

自上世纪七十年代末我国实行对外开放以来,经济高速增长,社会发生深刻变革,考试也处在历史发展的最好时期,不仅表现在数量上,而且表现在规模上。在需要进行评价、筛选、提拔、录用等重要决策时,人们开发使用了各种不同的考试。依据传统,这些考试都由政府开发并实施。与此同时,由企业和非政府组织开发和实施的国外考试落户中国,国内企业也开始开发实施与其业务相关的考试。

当前,政府和企业同时提供考试实施服务,由此引发严重的问题。一方面,在政府提供的考试实施中,资源配置重复,效率低下,由于缺乏竞争,技术变革乏力,考试服务质量难以提高。另一方面,在企业提供的考试实施中,由于市场缺乏法律规范和有效监管,考试公平难以保证,竞争无序,垄断时现,应试人员不得不负担高昂的服务价格。

为了探索我国大规模考试实施的合适模式,本文检验了当前存在的四种考试实施方式。

一、现行考试实施模式

㈠大规模考试的实施过程

大规模考试主要有纸笔考试和电子考试两种形式,它们有不同的实施过程。

1、纸笔考试的实施过程

在大规模纸笔考试实施中,由于规模巨大,考试实施具有一定的层次,最简单的是二级层次,即顶层和基层考试实施部门,基层部门设置考点考场,具体组织施考,顶层部门管理基层部门,汇总各基层部门的考试信息。随着考试规模的逐步扩大,二级实施层次难以满足需要,需要在顶层和基层之间设置中间层来分级管理。考试规模越大,考生越多,中间层次越多。在考试实施各个层次中,需要有一个层次来指挥协调各个层次的实施事务,在整个考试实施中起中枢作用,该层次一般为顶层部门。

纸质考试实施主要体现在有形的试卷管理和无形的信息管理上。在试卷管理上,一般包括考前、施考和考后三个阶段。在考前阶段,基层考试实施部门负责应试人员报名,预订试卷,试卷预订通过中间层,逐级向上汇总至中枢层,试卷由中枢层印制,再通过中间层,逐级向下运送、分发,封存至基层部门。在施考阶段,基层部门具体负责实施。在考后阶段,基层部门负责收集和密封答卷,通过中间层,逐级向上汇总,封存至中枢层,在中枢层,客观题做答结果由光电阅读机阅读,由计算机进行评分,主观题做答结果由评分员评阅,评分员由中枢层选拔、培训,考试分数由中枢层报告给应试人员。

在信息管理上,中枢层制订信息标准,设计考试管理信息系统,考试实施过程中的各种信息,比如应试人员报名、试卷预订、应试人员座位安排、应试人员做答、评分员安排、考试分数等信息,或由基层部门采集经由中间层汇总至中枢层,或由中枢层直接生成,所有这些信息都存储于中枢层的数据库中,考试实施过程中的各种决策都是基于对这些信息的统计分析做出的。

2、电子考试的实施过程

与纸笔考试相比,大规模电子考试的实施过程发生了很大变化,其中最显著的变化是纸质试卷由电子试卷替代,这些电子试卷在施考前或施考中,根据心理测量学的原则和技术,从题库中抽取题目临时组成,有形的纸质试卷管理过程消失了,题目和试卷由计算机考试系统和网络进行管理,电子考试实施主要体现在无形的信息管理上。

在电子考试实施中,题库和试题通过网络分发给每个考点考场,直至每个应试人员,实施过程中的各种信息通过网络采集,因此需要建立专门的依据网络的考试分发和信息采集系统。由于该系统比较复杂,产生了专门的考试分发商,专门提供考试分发和信息采集系统。在电子考试实施中,考试的分发和信息采集主要有两种方式:一种是考试实施机构自己开发考试分发和信息采集系统,另一种是考试实施机构与考试分发商合作,使用其专门的考试分发和信息采集系统。

从实施层次上看,电子考试实施可以只有两个实施层次:顶层和基层,顶层是中枢层,在实施电子考试时,顶层考试实施部门或分发商建立数据中心,通过考试分发和信息采集系统将试题或题库从数据中心传输到考场,然后将考试实施过程中的信息采集、传输到数据中心,基层考试实施部门具体实施考试并进行监督。应试人员的做答结果由计算机自动评阅,考试信息存储于数据中心,考试分数由顶层考试实施部门或分发商报告给应试人员。

㈡现行考试实施模式

目前,我国大规模考试的实施模式主要有四种。

1、省级政府模式

考试实施的省级政府模式沿用了我国政府的层级设置,考试实施由中央、省(自治区、直辖市)、市(地)和县(区)四级政府考试部门承担,同时接受同级政府其它部门比如公安、卫生、保密、监察等的支持和监督,以及上级考试部门的监督和指导。在四级考试实施层次中,考场一般设置到县,县级政府考试部门是基层,省级政府考试部门是中枢层。考试实施的省级政府模式实施的主要是纸笔考试,试题和试卷一般由中央或省级政府考试部门负责命制。

2、中央政府模式

考试实施的中央政府模式仍然沿用了我国政府的层级设置,考试实施有两种类型:一种是二级实施,考试实施由中央和省(自治区、直辖市)两级政府考试部门承担,考场设置到省,省级政府考试部门是基层考试部门;另一种是三级实施,考试实施由中央、省(自治区、直辖市)和市(地)三级政府考试部门承担,考场设置到市,市级政府考试部门是基层考试部门。在这两种类型中,考试实施都要接受同级政府其它部门比如公安、卫生、保密、监察等的支持和监督,以及上级考试部门的监督和指导。在考试实施层次中,无论是二级实施还是三级实施,中央政府考试部门都是中枢层。考试实施的中央政府模式实施的既有纸笔考试,也有电子考试,试题和试卷由中央政府考试部门负责命制。

3、企业模式

考试实施的企业模式打破了政府模式中的层级设置,考试实施仅有顶层和基层两个实施层次,无论是顶层,还是基层,都是由企业或非政府组织承担。这种模式实施的主要是电子考试,一般由专门的考试提供商提供,考试提供商委托分发商实施,分发商为顶层,也是中枢层,分发商在不同地域建立基层考试实施层,负责本地考试实施事务。考试提供商、分发商和基层考试实施部门相互协商,签定合同,分工合作,共同完成考试实施任务。

4、政府-企业模式

与考试实施的企业模式类似,政府-企业模式也打破了政府模式中的层级设置,考试实施仅有顶层和基层两个实施层次。这种模式实施的既有纸笔考试,也有电子考试,一般由专门的考试提供商提供。考试提供商委托政府考试部门(通常为中央政府考试部门)实施,在实施电子考试时,也可能有专门的分发商参与。政府考试部门为顶层,也是中枢层,政府考试部门在不同地域建立基层考试实施层,负责本地考试实施事务,由所在地域的企业或非政府组织承担。考试提供商、政府考试部门、分发商和基层考试实施部门相互协商,签定合同,分工合作,共同完成考试实施任务。

二、比较的标准

为了比较和评价上述考试实施的四种模式,本文确定了三个标准:公平性、效率和可行性。

㈠公平性

研究表明,考试作弊是普遍存在的,早自幼儿园开始,到学校教育阶段,一直持续到职业生涯。几乎每一个人,不仅是大、中、小学生,甚至教师、管理人员、律师、飞行员、建筑师等专业人员也都参与过作弊(Cizek,1999)。从我国古代的科举考试到20世纪末美国纽约州的学生评估考试,作弊现象时有发生(Hoff,2003)。考试和作弊就像孪生兄弟,考试一旦开发实施,作弊也随之产生。

在考虑我国当前考试实施中的作弊现象时,有两点应当引起重视:一是考试对于应试人员的重要性,考试越重要,考试实施中的作弊可能越大,相对于其它国家,我国的大规模考试对于应试人员的重要程度更高;二是我国目前尚未建立个人信誉系统,无法记录考试实施中的作弊行为,更不能跟踪或预防作弊行为,这反过来会助长作弊行为的蔓延。在我国大规模考试实施中,减少作弊现象,增加公平性,既是公众关注的焦点,也是考试实施部门的首要任务。

大规模考试实施主要涉及两类人员:考试工作人员和应试人员。考试工作人员是指在整个考试实施过程中参与工作的人员,一部分工作人员知道试题或答案,这些试题或答案在一段时间内是保密的,他们负有保密的责任,还有一部分工作人员对应试人员的行为进行监督,他们负有监督的责任。应试人员是参加考试的人员,他们希望通过考试,在应试人员做答试题时,其行为应在考试工作人员的监督之下。在考试实施中,为了减少作弊,提高公平性,考试工作人员和应试人员的行为都应该规范,而且受到监督。

1、对考试工作人员行为的规范

在考试实施中,如果考试工作人员的行为没有规范或监督,作弊行为就可能发生。考试工作人员作弊是一种腐败行为,因为他通过出卖或滥用考试实施中所赋予的特权,从应试人员那里直接或间接地获得某种利益或方便,获得的利益或方便越多,作弊的可能性越大。

在整个考试实施过程中,为了防止考试工作人员作弊,应制定相应的规范以确保其行为适当,如果考试工作人员行为失当,一旦被发现,就应受到惩处。该规范应能有效地调节考试工作人员的行为。某一规范的有效性可以通过处罚来体现,考试工作人员在考试实施中作弊,一旦被发现,如果他所得到的处罚越大,其作弊的可能性越小,反之亦然。

2、对考试工作人员作弊行为的探查

考试工作人员的作弊可能不仅取决于上述处罚,而且取决于对作弊行为的探查,这种探查可以通过管理程序或技术措施实现。在考试实施中,用于探查考试工作人员作弊的管理程序和技术措施越多,作弊行为越容易被发现,考试工作人员作弊的可能性越小。然而,使用的管理程序和技术措施越多,考试实施的成本会越高,随着成本的上升,考试工作人员作弊的可能性下降。

3、对应试人员行为的规范

应试人员作弊的原因多种多样,但归纳起来都是为了获得好的分数(Cizek,1999),应试人员通过作弊获得高分越容易,其作弊的可能性越大。

在考试实施中,影响应试人员作弊的因素主要有以下两个:一是考试对应试人员的重要性,如果某一考试对应试人员不太重要,其作弊的动机小,作弊的可能较小,考试的重要性增大,作弊的可能性也随之增大;二是应试人员在知识、技能、能力、态度或其它考试所测量的特质上真实与期望水平之间的差距,如果这个差距很小,应试人员很容易通过个人努力弥补这个差距,差距越大,弥补的困难越大。

与规范考试工作人员行为一样,为了防止应试人员作弊,应制定相应的规范以确保其行为适当,如果应试人员行为失当,一旦被发现,就应受到惩处。该规范应能有效地调节应试人员的行为。某一规范的有效性可以通过处罚来体现,应试人员在考试实施中作弊,一旦被发现,如果他所得到的处罚越大,其作弊的可能性越小,反之亦然。

4、对应试人员作弊行为的探查

与考试工作人员一样,应试人员的作弊可能不仅取决于上述处罚,而且取决于对作弊行为的探查,这种探查可以通过管理程序或技术措施实现。在考试实施中,用于探查应试人员作弊的管理程序和技术措施越多,作弊行为越容易被发现,应试人员作弊的可能性越小。然而,使用的管理程序和技术措施越多,考试实施的成本会越高,随着成本的上升,应试人员作弊的可能性下降。

㈡效率

效率是指用相对较低的投入生产出较高质量或较大数量的产出。在大规模考试中,要评估考试服务的效率比较困难,因为考试服务的投入和产出都难以测量。然而,通过对考试实施中评分误差的控制、信息的交流等重要环节的质量的分析,再结合考试服务价格的确定,可以获得评估考试服务效率的线索和启示。

1、评分误差的控制

根据对试题答案评阅的客观性,考试题目可以分为两大类:客观性题目和主观性题目。客观性题目的答案在多次重复评阅时能得到同样的结果,由于评阅过程不受人的主观性的影响,客观性题目的做答结果可以填涂在专用的答题卡上,由光标阅读机将做答信息读入计算机,由计算机评阅。随着计算机和光标阅读机在大规模考试实施中的广泛应用,客观性题目做答结果的评阅质量可以保持在一个很高的水平。

主观性题目的答案在多次重复评阅时会得到不同的结果,由于评阅过程受人的主观性的影响,容易产生评分误差。由于兴趣、爱好、价值观等个人特征上存在差异,对同一主观性题目,不同评分者评阅的结果不同,有的分数普遍较高,有的普遍较低,有的分数分散,有的分数集中,在评分之前,应根据评分者的评分倾向,对评分者进行筛选,以排除极端者。评分者经过筛选后,为提高评分者对评分标准理解的一致性,应对评分标准进行说明和细化,使大家能够取得理解上的共识,之后每个评分者应进行试评,然后对评分标准进行再次讨论和细化,进一步提高评分者对评分标准理解的一致性。

由于受到情绪、心情、疲劳等心理或生理因素的影响,评分者在评分过程中对评分标准的把握和应用会出现波动。这种波动应受到监督,并被控制在合理的范围之内,如果波动超过预定范围,应告知评分者重新评阅,如果多次超过,应停止该评分者的评分,查找原因,采取相应对策。

为了将评分误差控制在可接受水平,需要制定相应的管理程序和技术措施。在筛选评分者时可以用到心理量表和统计技术,随着信息技术在评分过程中的应用,主观性题目的做答结果可以扫描入计算机,存储于高容量的服务器中,通过网络分发给评分者进行评阅,评分者的评阅结果自动记录,评阅行为受到监控。在评分过程中,使用的技术越多,评分误差越小。

2、信息的交流

作为考试服务的两个部分,考试命题与实施相互联系而又相互依赖。一方面,考试命题生产出试题、试卷和题库,提供给考试实施,另一方面,考试实施产生了大量的信息,特别是应试人员对试题的做答信息,随着光标阅读器和信息技术在信息采集、传输、储存等方面的广泛应用,这些信息可以采集起来,进行分析,分析结果反馈给考试命题,用于题目的命制、修改,甚至命题计划的更改、细化等,这些都有助于提高试题、试卷和题库的质量。因此,考试命题与实施之间需要进行信息交流。

在大规模考试实施内部,涉及多个层次的实施部门,这些部门往往参与多个考试的实施。为了应对考试工作人员和应试人员的作弊,不同层次的实施部门之间以及同一层次的不同部门之间,需要交流实施信息。如果某一考试实施部门A管辖的范围是地域A,考试实施部门B管辖的范围是地域B,在某一考试实施中,有一应试人员在地域A作弊并被发现记录,处以3年内不得参加任何考试的处罚,但该应试人员为了参加某一重要的考试,为躲避处罚,该应试人员到地域B报名参加考试,如果在考试实施部门A与B之间没有信息交流,该应试人员很容易通过报名,对其处罚也就难以执行。如果在考试实施部门A与B之间有信息交流,该应试人员在考试实施部门B报名时就很容易被发现,其报名就不会被通过,这样其所得到的处罚就能落到实处。

在大规模考试实施中,随着考试实施对考试命题的信息反馈,随着考试实施内各部门之间的信息交流,命题质量有望得到逐步提高,作弊现象逐步减少。

3、价格的确定

考试服务由考试命制部门开发,由考试实施部门实施,由应试人员消费,应试人员为获得考试服务支付费用。考试服务的价格取决于下列因素。

1)市场机制的建立和完善。如果考试服务是通过市场提供的,而且市场是竞争性的,市场机制就会起作用,考试服务的价格由市场决定;如果市场是非竞争性的,或存在垄断,垄断者为了追求高额利润,会制定高昂的垄断价格。如果考试服务作为一种公共服务由政府提供,政府的首要任务是维护社会公平,政府为提高效率可以对考试服务收费,但不具备市场竞争性,考试服务的价格不能充分反映考试服务的质量或数量,因此会降低考试命题和实施部门提高服务质量的动力。

2)考试的规模。如果考试服务是通过竞争性市场提供的,考试服务的提供具有规模经济效益。考试规模越大,考试服务的价格越低,反之亦然,这是因为考试服务的成本,包括考试命题和考试实施,可以由更多的应试人员平摊,由此导致平均成本下降和最终费用的降低。

3)服务的质量。随着心理测量学和统计学的进步以及信息技术在考试命题和实施中的应用,考试服务的质量逐步提高,不仅表现在试卷的效度、信度等方面,而且表现在应试人员对获取服务的方便程度上。在竞争性考试服务市场中,随着技术的应用,最终会导致服务质量的提高和服务价格的相对下降,但在非竞争性市场或政府提供的服务中,这种关系并不明显。

㈢可行性

考试实施的可行性可以从政治、管理、技术三个方面进行比较和评价。

1、政治方面

从政治上看,渐进的变革比激进的变革更容易被公众接受。在历史上,我国的大规模考试一直由政府部门实施,依据传统,由政府实施的考试更容易被公众接受,如果考试不由或不完全由政府实施,在政治上具有更大的不确定性。

2、管理方面

在大规模考试实施中,根据应试人员的数量和覆盖的地域,需要设立一定数量的考试实施机构承担考试实施事务。随着实施地域的扩大,考试实施的环境变得越来越动态,越来越复杂,要使考试实施的平稳和顺利,考试实施的灵活性变得越来越重要。在一个动态变化的环境里,考试实施是否能够快速、顺利地适应该环境?在某一地区设立考试机构是否容易?在考试实施过程中,如果发生了紧急事故,考试机构需要多长时间做出反应?所有这些问题在不同的考试实施模式之间存在着差异,可以检验某一考试实施的灵活程度。

3、技术方面

随着越来越多的技术应用于考试命题和实施,考试服务的提供越来越依赖技术的创新和发明,而技术的创新和发明与市场竞争相联系。在竞争性市场中,企业如果想获得竞争优势,技术变革往往是最有效的方式,通过技术革新,可以降低成本,提高质量,因此企业在新技术的研究与发展上具有动力。但在非竞争性市场和政府提供的服务中,往往缺乏技术革新的动力。

三、实施模式的比较

基于公平性、效率、可行性,我们对大规模考试实施的省级政府、中央政府、企业、政府-企业四种模式进行讨论和比较。

㈠省级政府模式

1、公平性

在考试实施的省级政府模式中,对考试工作人员和应试人员的行为,中央和省级政府制定了严格的规范和程序。在对考试工作人员和应试人员作弊行为的探查上,各政府相关部门协调一致,共同应对,可用资源充沛。然而,由于业务的处理和信息的采集主要是分省进行的,省与省之间的考试实施信息难以充分交流,对考试工作人员和应试人员的作弊行为的惩处也就难以跨省执行。

2、效率

在省级政府考试实施模式中,主观性题目做答结果的评阅是分省进行的,各省独立选拔、培训评分者。虽然也有全国性的评分标准,但省与省之间对同一评分标准的理解和细化上可能存在某种程度的差异,由此导致对评分标准把握的不一致,并最终产生一定的评分误差。

由于考试实施中的信息是分省采集的,不仅省与省之间的信息难以自由交流,而且省与中央之间信息交流也不够充分,处在中央层次的考试命题难以从考试实施中获得信息反馈,不利于进一步提高试题、试卷和题库质量。

考试服务的价格主要由省级政府物价部门确定,各省之间存在一定的地区差异,价格水平普遍较低。由于价格由政府确定,未形成竞争性市场,考试服务的需求和供给基本未受价格的影响,价格机制没有发挥调节需求和供给的作用。

3、可行性

在历史上,我国大规模考试一直由政府实施,因此考试实施的省级政府模式无论对于公众还是政府,在政治上都容易接受。在现阶段,一方面考试对于应试人员十分重要,另一方面社会缺乏诚信,考试作弊形势严峻,在考试实施上,与企业和其它社会组织相比,公众更信赖政府能够公正地实施考试。

在管理上,根据政府的管理层级来设置多层考试实施机构,职能重叠,不易适应复杂、多变的考试环境,给应试人员和考试工作人员带来诸多不便。

在技术上,由于缺乏竞争压力,技术革新的动力很小,进展缓慢,各级考试实施机构既无机制也无动力适应技术的变革。

㈡中央政府模式

1、公平性

与省级政府模式一样,在考试实施的中央政府模式中,对考试工作人员和应试人员的行为,中央和省级政府制定了严格的规范和程序。在对考试工作人员和应试人员作弊行为的探查上,各政府相关部门协调一致,共同应对,可用资源充沛。由于业务的处理和信息的采集是以中央政府考试部门为核心进行的,信息的采集和处理具有全国性,不同考试部门之间的考试实施信息可以充分交流,考试工作人员和应试人员的作弊行为可以跨地域识别和惩处。

2、效率

在考试实施的中央政府模式中,主观性题目做答结果汇总集中,由中央政府考试部门统一组织评阅,评分者统一选拔、培训,降低了评分者对评分标准把握和应用的不一致性,由此减少评分误差。

由于考试实施中的信息是统一采集的,同一层次以及不同层次的考试机构之间的信息可以充分交流,处在中央层次的考试命题能够从考试实施中获得信息反馈,有利于进一步提高试题、试卷和题库质量。

与省级政府模式类似,考试服务的价格由政府确定,未形成竞争性市场,考试服务的需求和供给基本未受价格的影响,价格机制没有发挥调节需求和供给的作用。

3、可行性

与省级政府模式一样,考试实施的中央政府模式在政治上容易被公众和政府接受;在管理上,根据政府的管理层级来设置多层考试实施机构,职能重叠,不易适应复杂、多变的考试环境;在技术上,各级考试实施机构技术革新乏力,难以适应技术变革。

㈢企业模式

1、公平性

在考试实施的企业模式中,对考试工作人员和应试人员的行为,虽然也制定了相应的规范和程序,但与政府模式相比,其权威和效力逊色许多。在对考试工作人员和应试人员作弊行为的探查上,与政府模式相比,所能利用的资源要少得多,考试工作人员和应试人员作弊的概率也不可能那么低。由于业务的处理和信息的采集具有全国性,不同考试部门之间的考试实施信息可以充分交流,考试工作人员和应试人员的作弊行为可以跨地域识别和惩处。

2、效率

在考试实施的企业模式中,主观性题目做答结果汇总集中,由考试提供商或分发商统一组织评阅,评分者统一选拔、培训,降低了评分者对评分标准把握和应用的不一致性,由此可以减少评分误差。

考试实施中的信息是统一采集的,同一层次以及不同层次的考试机构之间的信息可以充分交流,考试实施的信息能够反馈到考试命题,有利于进一步提高试题、试卷和题库质量。

在考试服务市场中,由于缺乏监管,市场存在一定的垄断,考试提供商和分发商为了追求高额垄断利润,制定了高昂的服务价格。

3、可行性

与政府模式相比,考试实施的企业模式在政治上不易被公众接受。在现阶段,由于社会缺乏诚信,考试作弊形势严峻,公众不易信赖企业能公正地实施考试。

在管理上,考试实施的层次减少,结构扁平,可以适应复杂、多变的考试环境,方便了应试人员和考试工作人员。

在技术上,由于面临竞争压力,各考试提供商和分发商往往通过技术进步获得竞争优势,技术革新的动力较大,能适应技术变革。

㈣政府-企业模式

1、公平性

在考试实施的政府-企业模式中,对考试工作人员和应试人员的行为,虽然也制定了相应的规范和程序,但与政府模式相比,其权威和效力逊色许多。在对考试工作人员和应试人员作弊行为的探查上,与政府模式相比,虽然所能利用的资源要少得多,但政府考试部门在长期考试实施中获得的专业工作经验和声誉,有利于对作弊行为的探查,考试工作人员和应试人员作弊的概率可以控制在较低水平。由于业务的处理和信息的采集具有全国性,不同考试部门之间的考试实施信息可以充分交流,考试工作人员和应试人员的作弊行为可以跨地域识别和惩处。

2、效率

与企业模式类似,在考试实施的政府-企业模式中,主观性题目做答结果汇总集中,由考试提供商或政府考试部门统一组织评阅,评分者统一选拔、培训,降低了评分者对评分标准把握和应用的不一致性,由此可以减少评分误差。考试实施中的信息统一采集,同一层次以及不同层次的考试机构之间的信息可以充分交流,考试实施的信息能够反馈到考试命题,有利于进一步提高试题、试卷和题库质量。在考试服务市场中,由于缺乏监管,市场存在一定的垄断,考试提供商为了追求高额垄断利润,制定了高昂的服务价格。

3、可行性

在政治的接受程度上,考试实施的政府-企业模式低于政府模式,但要高于企业模式,在应对作弊和维护考试公平上,该模式逐渐赢得社会的接受和声誉。

与公司模式类似,在管理上,考试实施的层次减少,结构扁平,可以适应复杂、多变的考试环境。在技术上,由于面临竞争压力,各考试提供商往往通过技术进步获得竞争优势,技术革新的动力较大,能适应技术变革。

上述讨论和比较可以概要于表1。

表1 考试实施模式的比较

需要指出的是,表1中的总结是对各考试实施模式在各比较标准上最佳结果的预测,在实际中,各模式的实际表现取决于对各标准的重视程度,即使是同一模式的不同考试实施,对各标准的重视程度不同,其实际表现也会存在差异。

四、结论和建议

基于对上述四种考试实施方式的比较和评价,根据不同的时限和情景状态,可以得出如下结论和建议。

从短期来看,由于考试关系重大,而且个人信誉系统尚未建立,在这种情景下,考试实施的可信度是公众优先考虑的问题,考试实施的政府模式也许是切合实际的选择,尽管效率是考试实施中的一个问题。与省级政府模式相比,中央政府模式更为可选。

从长期来看,为保证考试服务领域的公平性,应制定相关法律法规进行规范。由于政府提供的考试实施服务效率偏低,应退出考试实施的提供,致力于建立和维护一个公平、公正的考试环境,在这个环境中,考试实施由企业来提供,考试服务的价格由市场来确定,资源能够有效的分配。因此企业模式也许是将来大规模考试实施的方向。

在从政府模式到企业模式的转型阶段,可以试行政府-企业模式,逐步减少政府、同时增加企业的干预程度。

参考文献

Cizek, G.J. (1999). Cheating on tests: How to do it, detect it, and prevent it. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Hoff, D.J. (2003, November 5). New York teachers caught cheating on state tests. Education Week, 23 (10).

《考试研究》2005年第2期,第42-56页

柳学智

[摘要] 由于考试分数对于应试人员的重要性,同时也由于原始分数难以服从正态分布,考试分数不适合进行正态转换,为了保持转换过程中的信息守恒,应采用线性转换的方法进行分数转换;由于各科平均差决定各科分数合成的权重,应先通过分数转换将各科分数的平均差取齐,然后再选择学科外部或内部方法确定各科权重,在此基础上将各科分数合成为总分。

[关键词] 大规模考试 分数转换 分数合成

一、问题的提出

当今社会,在评价、筛选、提拔、录用等情景下,人们开发使用了各种不同的考试,并依据考试分数进行决策。在大规模考试中,由于考试规模巨大,应试人员众多,任何微小的分数差异,都可能影响对一部分应试人员的决策。

在多科考试中,每个科目都有一个考试分数,经常需要将各科分数进行转换,然后合成总分。在此过程中,依据不同的方法进行分数转换与合成,考试分数会发生较大变化,进而影响对应试人员的决策。因此,分数转换与合成的合理性直接影响决策的公平性。

那么,考试分数转换与合成过程中都有哪些常用的方法?它们的使用有哪些条件?如何评判各种方法的合理性?本文从考试所测量的构念出发,通过分析考试分数转换与合成过程中的常见误区,找出合适的解决方法。

二、分数转换中的误区分析

分数转换的目的是为了比较应试人员个体或群体在不同科目上的水平差异,但利用原始分数进行比较时,存在着严重的缺陷,主要表现在两个方面:一是总体平均水平不等,使得评价没有统一的出发点;二是总体离散程度不一致,使得评价没有统一的尺度。

为比较应试人员在不同科目上的水平差异,必须假定各科所测构念在总体分布上,平均水平相等,离散程度一致。原始分数总体所表现出来的平均水平不等和离散程度不一致,是由于考试题目样本的代表性、原始分数全距的局限性等造成的,可以通过分数转换,将原始分数转换成导出分数,使得导出分数的平均水平相等,离散程度一致。这样,依据导出分数,可以对应试人员在不同科目上的水平差异进行比较。

在考试分数转换中,有两种转换方法:一种是按正态分布的分布概率将原始分数转换成对应的导出分数,简称为正态转换;另一种是将原始分数按照一定参数进行线性变换,转换成适合形式的导出分数,简称为线性转换。

要使分数转换达到上述目的,需要排除转换过程中无关因素对所测构念的影响,下面通过对分数转换方法的适用条件、假设前提、转换过程等的分析,澄清分数转换中的各种模糊认识,进而找出合适的分数转换方法。

㈠正态转换的适用条件

在统计分析中,经常进行样本推断,有时数据拟合性较差,为了研究方便,将描述该对象的测验分数或观察数据进行正态转换,转换成合适的数据形式,再进行数据拟合,找出统计规律,据此推断总体趋势。在样本推断中,之所以进行正态转换,是由于研究条件的限制,所采集的样本量小,代表性差,样本数据不服从正态分布,在假设研究对象服从正态分布的前提下,进行正态转换,使转换后的数据服从正态分布,然后依据此数据寻找统计规律。在此过程中,关注的重点是寻找统计趋势,进行分数转换后,转换前后分数的差异对应试人员个体不会产生任何影响,进行正态转换是合适的。

但是在考试的情景下,考试分数是对应试人员的测量结果,是对应试人员个体水平的统计描述,考试分数对应试人员具有极端重要性。分数转换的目的是为了比较应试人员的水平差异,在分数转换中,如果原始分数不服从正态分布,进行正态转换后,转换前后的分数会产生转换差异,原始分数分布与正态分布之间差异越大,转换差异越大。由于考试分数的微小差异都可能影响对一部分应试人员的决策,转换差异可能对应试人员个体产生严重影响,进而影响决策的公平性,因此,考试分数难以适用正态转换。

㈡原始分数的分布

在进行正态转换时,实际上假定一个前提,即原始分数服从正态分布。考试分数服从正态分布应满足两个条件:一是考试所要测量的构念的分布是正态的,二是考试设计对分数分布的要求是正态的。从统计上,在大规模考试中,由于应试人员人数众多,可以假定构念的分布是正态的,但是从每一考试设计来看,是否都要求每一科目的考试分数服从正态呢?无论是常模还是准则参照性考试,如果某一科目考试需要划定合格分数线,合格线以上或以下的应试人员无须仔细区分,为了提高区分精度,减少决策误差,应重点区分合格线附近的应试人员,使得合格线附近的人员尽可能少,分数分布应出现一个分布低谷,如果有多条合格线,理想状态下应对应出现多个分布低谷。因此,分数分布应与一定的合格分数线相联系,在不同的考试中,录取率不同,合格分数线也不相同,对分数分布的要求也不一样,因此,从考试设计上不能要求每一科目考试分数服从正态分布。

从试卷难度看,分数分布还与试卷难度有一定关系,试卷难度又与应试人员的总体水平相联系。由于受试卷满分的限制,每一科目的分数全距总是有限的,分数分布不能向两端无限延伸,同时由于受到给分点数量的限制,在有限的分数全距内不能无限细分。当试卷难度偏难时,大部分应试人员得分较低,分数分布不能向下无限延伸,集中在低分端,容易形成正偏态;与之相反,当试卷难度偏易时,大部分应试人员得分较高,分数分布不能向上无限延伸,集中在高分端,容易形成负偏态。在很多考试中,试卷难度都是凭经验控制的,很难保证试卷难度与应试人员的总体水平完全吻合,因此,从试卷难度控制上也不能要求每一科目考试分数服从正态分布。

从原始分数的实际分布看,我们选择了1999年11个资格考试的32个科目的全国数据,计算出每个科目的偏态系数,从整体来看,大部分科目的偏态系数为负,小部分为正,其中偏态系数小于-0.3或大于0.3的科目约占全部科目的70%,从统计上,这些科目的分数分布就不是正态分布。

㈢非正态分布下的正态转换

当原始分数不服从正态分布时,强行进行正态转换会产生哪些后果?下面从信息传递的角度,分析在原始分数的非正态分布下的正态转换过程。

不同的测量结果具有不同的精确性,根据测量结果的精确性,测量数据分为四类:称名数据,定性地区分出不同的事物;顺序数据,在称名数据所含信息量的基础上,排列出事物的顺序;等距数据,在顺序数据所含信息量的基础上,度量出事物之间的差距;比例数据,在等距数据所含信息量的基础上,度量出事物的绝对量。测量数据所含信息量按称名、顺序、等距、比例数据的顺序递增。

从测量数据的精确性上,原始分数含有多少信息量?属于哪一类测量数据?在我国当前大多数大规模考试中,测量结果是依据经典测量理论用原始分数表示出来的,在计算每一科目的原始分数时,将每题得分直接相加,得出科目总分。虽然分值相同的题目可能有不同的难度,相同的分数可能有不同的“含金量”,但在计算科目总分时,并没有考虑这些因素,依然认为它们是相同的,直接相加。从数据可加性上,称名、顺序数据不能直接相加,等距、比例数据可以直接相加,可以认为原始分数可能是等距或比例数据。同时,原始分数测量的是应试人员之间的差异量,并非应试人员的绝对量,某一应试人员在某一科目考试上得零分,并不能认为他在该科目上的水平或能力是零,只是因为这次考试不能测量出其水平或能力,因此,原始分数的零点是相对的,不是绝对的。综上所述,可以认为原始分数是一种等距数据。

分数转换是从一种分数转换成另一种分数,从信息传递上,从A分数转换为B种分数,A分数中的信息要完整准确地传递到B分数,在信息传递过程中,这两个分数之间的信息应保持守恒,既不能增加,也不能减少,更不能改变。由于不同的测量数据所含信息量不同,要保持分数转换过程中的信息守恒,转换前后的分数应是同一类型数据,即要么是称名数据,要么顺序数据,要么等距数据,要么比例数据。只有保持了分数转换中的信息守恒,分数转换才能可逆,既可以正向转换,又可以逆向转换。原始分数作为一种等距数据,要保持分数转换中的信息守恒,转换后的分数也必须是等距数据。

考试分数的正态转换过程为:将某一科目所有应试人员的考试分数从大到小排序,计算每一个分数以下的应试人员人数占应试人员总数的百分比P,利用百分比P查正态分布表得正态Z分数,进行线性变换,以适合形式的平均分和标准差计算得到所需形式的标准C分数。

正态转换过程实际上包含三次转换,第一次转换是将每一学科的原始分数从高分到低分排列成百分等级,转换的结果是百分等级。原始分数是等距数据,百分等级是顺序数据,这样丢失了原始分数之间的差距信息,而只保留分数之间的顺序信息。通过考试测得的描述应试人员的信息量减少了,第一次转换没有保持信息的守恒。

第二次转换是在得到百分等级后,由百分等级查正态分布表,得到正态化Z分数,转换的结果为Z分数。百分等级是顺序数据,Z分数是等距数据,这样重获差距信息,但该差距信息并不是考试所测得的,不反映应试人员之间的真实差距,而是以百分等级为基础,以完全理想的正态分布为依据重新赋予应试人员的,由于原始分数并不服从正态分布,这些信息是变化了的信息,第二次转换也没有保持信息的守恒。

第三次转换是进行线性变换,根据Z分数,以一定平均分和标准差计算得到所需形式的标准C分数,转换的结果为C分数。Z分数是等距数据,C分数也是等距数据,第三次转换保持了信息的守恒。

综上所述,从信息传递上,原始分数是等距数据,同时包含顺序信息和差距信息,分数经过第一次转换,保留了顺序信息,丢失了差距信息,信息减少了;经过第二次转换,仍保留了顺序信息,获得了差距信息,但该差距信息是根据正态分布重新赋予的,差距信息变化了;经过第三次转换,信息得以完整准确地传递,而此时分数所真正包含的信息只剩下顺序信息了。

㈣线性转换分析

从上述分析看,当原始分数难以服从正态分布时,正态转换会产生较大误差,会对应试人员的决策产生严重影响,那么在非正态分布下该如何转换考试分数?我们认为应选择线性转换。

线性转换不受原始分数分布的限制,无须正态分布假设,在任何分布形态下都可以进行线性转换,适用范围十分广泛。在线性转换中,仅对原始分数作线性变换,假定原始分数为X,导出分数为Y,线性转换可以写为Y=AX+B,其中A(A>0)为斜率,改变原始分数的离散程度,B为截距,改变原始分数的平均水平,这样通过改变原始分数的平均水平和离散程度,可以使导出分数的平均水平相等,离散程度一致,能够达到分数转换的目的。从转换过程看,原始分数是等距数据,经过线性转换后,得到的导出分数也是等距数据,转换过程中保持了信息的守恒。

在考试实践中,为了将原始分数转换成需要的形式,往往要进行两次转换。第一次将原始分数转换成Z分数,即将原始分数减去其平均分后,再除以标准差,这一过程也是线性转换,导出分数为Z分数,平均水平为0,离散程度由标准差表示,数值为1。第二次以Z分数为基础,以A(A>0)为单位,以B为平均数,再将Z分数转换成C分数,即C=AZ+B,在具体考试中,根据实际需要,将A、B取一定的值,把分数转换成需要的形式。比如T分数的平均分为50,标准差为10,CEEB(College Entrance Examination Board,美国大学入学考试委员会)分数的平均分为500,标准差为100。

三、分数合成中的误区分析

在进行多科考试分数合成前,首先面临考试分数的可加性问题。有人认为,不同科目的考试测量的是不同的构念,不同的构念在本质上是不同的,反映不同构念的考试分数虽然在表面上是一样的,但不能相加合成,强行将不同科目的考试分数相加合成,得到的合成分数含义不明确,性质不确定。也有人认为,在同一考试的不同考试科目中,尽管不同科目的考试测量的是不同的构念,但这些构念之间是相关的,有时甚至相关程度很高,每一科目所测量的构念只是一个更大构念的一个侧面,不同科目的考试就像同一个测验中的不同分测验,其分数是可以相加合成为总分,只有总分才反映考试所测量构念的全貌。在考试实践中,有时必须将多科考试分数合成为一个总分,才能依据该总分作出相应的决策。

原始分数转换成导出分数后,为各科分数的比较提供了统一的基准,但也使分数合成中的权重问题显现出来:在原始分数合成中,直接将各科分数相加合成,忽视了各科权重的存在,或者直观地认为各科的权重可以通过科目满分来实现;在导出分数合成中,由于取齐了各科导出分数的离散程度,各科在分数合成前具有相同的地位,各科分数以相同的权重直接相加合成?还是以不同的权重进行合成?权重问题显现出来。

在分数合成中,究竟有哪些因素影响各科权重?如何确定各科目的权重?在这些问题上往往存在认识误区,直接影响分数合成的合理性。

㈠影响科目权重的因素

在合理确定各科权重前,应探明在分数合成中影响各科权重的因素。显而易见,各科的平均分是一个因素。某一科目的平均分越高,在总分中所占的比例越大,所起的作用也越大。但平均分的作用是面向全体应试人员的,平均分高,全体应试人员的分数都高,应试人员之间的差距并没有改变。在合成总分中,某一科的平均分高低,相当于在总分中给所有应试人员为该科目加上或减去一个常数,并不能改变应试人员在总分上的差距。在准则参照性考试中,这一常数可能会改变合格分数线的划定,平均分的作用会表现出来;但在常模参照性考试中,在总分中为某一科目加上或减去一个常数,不能改变应试人员在总分中的排序,也不能改变合格率,各科目平均分并不起作用。

除了平均分以外,还有哪些因素影响各科权重?在分数合成中,为了探讨其它因素对各科权重的影响,需要先消除平均分的影响。如何消除平均分对分数合成的影响呢?可以将各科的平均分置为0,即将每一原始分数减去其平均分,得到离差。排除平均分的影响后,合成各科分数相当于合成各科离差,由于离差中有负数,需要将离差取绝对值后,变成绝对离差,再进行合成。因此,分数合成实际上是合成各科的绝对离差,绝对离差和为合成总分,各科绝对离差在绝对离差和中的比例决定了各科在合成总分中的权重,而各科绝对离差的平均值即为平均差,实际上,各科平均差决定各科在分数合成中的权重。

在分数合成中,人们常常误以为各科权重是由标准差决定的。虽然标准差与平均差都是描述离散程度的统计量,但含义不同。为了对比,我们以1999年某执业资格考试为例进行说明,该考试有4个科目,每个科目的满分为100分,各科目的标准差、平均差及其各自权重列于表1,可以看出,虽然标准差和平均差的权重十分近似,但还存在一定差异。

表1 标准差与平均差的权重对比

注:如果权重之和为100,各科的权重可以这样求得:以各科的值除以各科之和,然后再乘以100。例如,科目1的平均差权重为:(4.4943/28.2003)*100=15.9372。

㈡科目权重的确定方法

原始分数转换成导出分数后,由于取齐了各科导出分数的平均差,在导出分数合成中,各科权重的确定主要有两类方法:学科外部和内部方法。

1、学科外部方法

学科外部方法认为,在合成各科分数时,不同科目所测量的构念仅是整个考试所测量的构念的一个侧面,每一侧面在构念中的重要性应取决于对该构念的理解与设计,有的学科比较重要,在构念中所起作用较大,应赋予较大的权重,而有些学科的重要程度较低,应赋予较小的权重。

在确定各科权重时,有不同的方法:一是依据各科的教学或培训时数确定权重,教学或培训时数多的学科应该赋予较大的权重,在计算时,先查出每一科目的教学或培训时数,根据各科时数之间的比例确定各科目权重的比例,然后根据该比例计算出每一科目的权重;二是选择学科专家进行人工评定,根据专家知识来确定各科权重,在选择专家时应注意专家的代表性,在评定时,先让每位专家为每一科目评定一个权重,然后再计算每一科目上所有专家的平均权重,依此作为该科目的最终权重。

2、学科内部方法

当学科外部方法不适用或无法使用时,为保持考试所测构念在不同年度上的稳定,可采用学科内部方法对各科原始分数权重进行调整,使不同年度的各科权重能够统一。

在考试实践中,多年考试结果统计分析发现,不同科目的平均差的相对大小有一定的规律性,比如在高考中,数学、物理、化学、外语的平均差较大,语文、政治、历史的平均差较小。这种规律性与一定的学科特点相联系,是多种因素综合作用的结果。从所测构念上,有些学科对所测量的构念界定明确,结构层次清晰,易于测量;与之相反,有些学科对所测量的构念争议较大,难以取得共识,结构层次模糊,难以测量。从误差控制上,平均差较大的学科往往使用较多的客观性试题,试题的客观化程度较高,评分误差相对较小;与之相反,平均差较小的学科使用较多的主观性试题,试题的主观化程度较高,评分误差相对较大。从区分能力上,在分数全距和给分点相同的情况下,平均差大的学科对应试人员的区分能力强,平均差小的学科对应试人员的区分能力弱。在一定的命题情况下,这反映了学科本身所具有的特点。

在分数合成时,可根据不同学科的这一特点,给平均差大的学科以较大的权重,平均差小的学科以较小的权重。由于各种复杂因素的影响,同一科目的平均差在不同年度存在一定差异,为保持所测构念在不同年度上的稳定,在分数合成时,同一科目在不同年度应具有相同的权重,在计算各科权重时,应取不同年度的平均值。

具体做法是,先计算各年度每一科目的平均差,根据平均差计算各年度每一科目的权重,然后计算各年度每一科目权重的平均值,以此作为每一科目在不同年度分数合成时的权重。示例见表2。

表2 不同年度的科目权重与平均权重

㈢分数合成过程分析

在分数合成中,要使分数合成过程能够实现所设计的构念,应注意以下几个方面。

在分数合成之前应进行分数转换,将原始分数转换成适合形式的导出分数,由于平均分和平均差会影响各科权重,各科导出分数应具有相同的平均分和平均差,这样各科在分数合成之前处在相同的起点上。

需要注意的是,要使导出分数具有相同的平均差,必须使用原始分数的平均差进行转换,即将各科原始分数除以各自的平均差,这样各科导出分数的平均差才相同。

导出分数究竟采用什么形式?需要考虑两个因素:一是分数的起点,通过平均分来确定,为了避免出现负数,应将平均分设定得大一些;二是分数单位,通过平均差来确定,既要对应试人员精确区分,又不出现小数,应将平均差设定得大一些,但又不能太大,否则计分就很复杂。

各科权重的选择要考虑到考试的目的和性质,尤其是对考试所测构念的理解和界定。不同目的和性质的考试对所测构念的理解和界定会有很大差别,应依据考试的实际情况,选择合理的确定权重的方法。一般来说,如果各个科目的满分不同,所测构念的重要性不同,须采用学科外部方法;如果学科外部方法不适用或无法使用,可以采用学科内部方法。

在分数转换与合成过程中,如果处理不当,会产生很多误差。一是在分数转换中,导出分数个数应大于或等于原始分数个数,例如,某一科目原始分数满分为100,没有小数,共有101个分数,在分数转换之后,导出分数个数应大于或等于101,这样原始分数才有可能一一对应到导出分数上,如果小于101,原始分数上必定有一些分数点在导出分数上找不到对应点,这些分数就会合并到一个点上,从而产生误差。二是在计算各科平均分、平均差、各科权重、导出分数的时候,要有足够的精度,比如取到小数点后八位,如果精度不够,也可能产生较大的误差。

四、结论

在分数转换中,由于考试分数对于应试人员的重要性,同时也由于原始分数难以服从正态分布,考试分数不适合进行正态转换,为了保持转换过程中的信息守恒,应采用线性转换的方法进行分数转换。

在分数合成中,由于各科平均差决定各科权重,应先通过分数转换将各科分数的平均差取齐,然后再选择学科外部或内部方法确定各科权重,在此基础上将各科分数合成为总分。

《中国考试》2005年第10期(上),第14-18页

柳学智

[摘要] 考试信息化是考试领域的一场革命,不仅涉及对传统考试理念和管理方式的改变,而且涉及相关各方利益的调整。要推动考试信息化顺利、平稳的进行,应遵循公平性、效率和可行性三个原则。

[关键词] 信息化 原则 公平性 效率 可行性

考试信息化是考试领域的一场革命,不仅涉及对传统考试理念和管理方式的改变,而且涉及对相关各方利益的调整,是一个十分复杂的过程。在实施考试信息化项目时,如果任何一个方面考虑不周或处理不当,都可能导致项目的失败,延缓甚至终止信息化的进程。回顾考试信息化的历程,要提高考试信息化项目实施的成功率,降低失败的可能,推动考试信息化顺利、平稳的进行,考试信息化应遵循公平性、效率和可行性三个原则。

一、公平性

纵观我国考试的历史,在进行评价、筛选、提拔、录用等重要决策时,考试正是因为为公众和社会提供了公平机会而产生、发展,并经久不衰。

早在科举考试诞生之前的汉代和魏晋南北朝时期,选拔官员的制度是察举制和九品中正制,选拔的基本方法是推荐,并不是考试,但由于推荐没有严格的标准,操持推荐权柄者可以随意“高下从心”,推荐过程滋生大量腐败,而考试可以克服推荐过程中的弊端,使当权者不能“高下从心”,结果推荐制被科举制取代,科举考试之前,平民贵族之阶级,截然划分,科举考试之后,人人皆可为治人之人,人人皆可为治于人之人,科举考试为每一个士子提供一个公平竞争的机会[1][2]。科举考试这种“公开竞争、平等择优”的精神受到公众的普遍欢迎,超越了时代,是我国封建社会难得的较为公平的制度[3]。

在“文化大革命”期间,统一的高等学校招生考试被取消,实行推荐上大学,由于大学招生没有客观的标准,上大学“走后门”成风。“文化大革命”结束后,为了尽快拨乱反正,恢复社会公平,高等学校招生成了邓小平整顿教育的“突破口”,邓小平提出,高校招生要下决心恢复从高中毕业生中直接招考学生,不要再搞群众推荐。高考的恢复赢得了社会的广泛欢迎,正如有的群众所形容的,恢复高考象爆炸了一颗原子弹,震撼了整个中国大地[4][5][6]。

考试之所以有如此强大的生命力,能够得到如此广泛的应用,根本原因在于考试作为一种决策依据,在决策时能为每一利益相关人提供一个公平的机会,这种公平机制有助于激发学习者的积极性,提高应试人员的素质,促进人才的流动,推动社会的进步。

那么,什么样的考试才是公平的考试?如何定义考试的公平性?采取何种方法和手段才能达到考试公平?

考试的公平性是一个十分复杂的问题。从考试本身来看,任何考试都没有百分之百的信度,效度在任何情况下也都是一个程度问题。因此,对每个应试人员来说,考试要做到绝对公平是不可能的,考试公平只是一个程度问题。

考试公平性至少涉及两方面的问题:一是对考试公平性的理解和定义,在高校录取时是否应该给少数民族考生降低分数线?是否应该对教育条件差的地区的考生给予照顾?等等;二是从技术角度如何实现考试的公平性,比如,如何命制公平的试卷?考试实施中有哪些作弊现象?如何保持施测过程的公平?如何合理地解释考试分数?等等。

第一类问题涉及价值和判断,在不同的意识形态、政治体制和公共政策下,人们有不同的价值体系和判断标准,对公平性有不同的理解和定义,在这类问题上往往意见分歧较大,共识程度低;第二类问题从技术角度来实现公平性,共识程度高。由于价值体系和判断标准涉及价值观、世界观等人的深层次观念和倾向,对于考试公平性的理解和定义上的分歧,在短时期内取得共识非常困难,第一类问题不是我们探讨的重点。我们依据大多数人对公平性的理解和定义,重点探讨第二类问题,即,如何实现考试的公平性。

从考试的内涵上,考试包含试卷命制和考试实施,在考试信息化的推进过程中,考试的公平性也可以从这两个方面来讨论。

㈠试卷命制

某次考试有一作文题,以“妈妈爱吃鱼头”为题给出了一幅漫画,有一位妈妈和一个儿子,在儿子小时候,妈妈说自己爱吃鱼头,每次吃鱼时,都抢着吃鱼头,把鱼身让给儿子,儿子长大后,每次吃鱼时,依然把鱼头夹给妈妈,把鱼身留给自己。试题要求考生对此进行评论。

这道题的本意是讽刺儿子自私,没有爱心,但是带有明显的地域偏见。因为鱼用鳃呼吸,鳃帮的活动量很大,两鳃附近的肉极鲜嫩,富含养分,在我国南方,经常吃鱼的南方人就专挑鱼的面颊肉吃,鱼头是美味,南方考生很难理解儿子的行为是自私的和没有爱心的,这道题对南方考生产生了不公平。

这是一种试题偏见。考试公平性起源于对试题偏见的认识和研究,试题除了存在地域偏见外,还有其他类型的偏见。例如,在智力测验的研究中,人们发现不同人口群组之间的差异:母语为非英语的儿童会因语言上的障碍而影响其智商分数,经济地位较低的儿童由于受到家庭的影响而在一些题目上的得分较低。人们认识到一些考试表现中的差异并不一定反映实际水平。在20世纪60年代,试题偏见问题受到重视,进行了大量的研究,一般认为,如果一项考试不会系统地高估和低估某一群体,这个考试就是公平的[7]。1985年版的美国《教育与心理测量标准》(Standards for Educational and Psychological Testing)认可了试卷公平性的这个定义。很长一段时间,人们认为一些重要的考试,比如学业评估考试(Scholastic Assessment Test,SAT),低估了黑人的能力,并因此认为这些考试存在偏见[8]。

但是,更深入的研究表明,如果考察考试分数与效度标准行为之间的关系,在许多情况下,学业评估考试不仅没有低估黑人考生的实际能力,反而高估了黑人考生的实际能力。今天,心理测量学术界已经普遍改变了最初的看法,高估或低估某一群体不能作为考试偏见的定义。

试卷公平性是指对来自不同群体而且具有相同能力或熟练水平的个体所测得的特性是否相同,如果测得的特性相同,说明试卷具有公平性,如果测得的特性不同,说明试卷不公平,具有偏见。这里,试卷的公平性就与试卷的效度联系起来。在上述作文例子中,由于地域的原因,南方和北方的考生会有不同的理解,南方考生得分较低,北方考生得分较高,南方和北方考生得到不同的测量结果,按此测量结果预测,南方考生的大学表现会较差,北方考生的大学表现会较好,会有不同的预测结果,但实际上,南方和北方考生群体具有相同的能力和熟练水平,他们在大学中会有相同的学业表现,由此可以说明该试题不公平,具有偏见。同样,学业评估考试对白人和黑人考生是否公平,需要考查该考试在预测白人和黑人考生的大学表现上是否同样有效。

㈡考试实施

在考试实施过程中,平等对待所有应试人员,是考试公平性的必要条件。首先,要求所有应试人员能够享受到合乎规范的测试条件,在标准化考试中,一般能够保证测试条件符合要求。其次,应试人员最好也能有均等机会准备考试,应试人员应有同等渠道和机会获得考试开发人或考试实施部门提供的有关考试的目的、内容、要求等方面的材料,当然不包括考试保密的内容,如果有些人事先知道了考试保密的内容,对另外的人来说就有失公平。最后,在分数报告中,应做到内容准确并解释严谨,特别是在向非专业人员报告时,要使用准确、恰当的语言,尽可能减少误解。

研究表明,考试作弊是普遍存在的,早自幼儿园开始,到学校教育阶段,一直持续到职业生涯。几乎每一个人,不仅是大、中、小学生,甚至教师、学校管理人员、律师、飞行员、建筑师等专业人员也都参与过作弊[9]。从我国古代的科举考试到20世纪末美国纽约州的学生评估考试,作弊现象时有发生[10][11][12][13][14]。考试和作弊就像孪生兄弟,考试一旦开发实施,作弊也随之产生。

在考试实施中,减少作弊现象,提高公平性,既是公众关注的焦点,也是考试实施部门的首要任务。

考试实施主要涉及两类人员:考试工作人员和应试人员。考试工作人员是指在整个考试实施过程中参与工作的人员,一部分工作人员知道试题或答案,这些试题或答案在一段时间内是保密的,他们负有保密的责任,还有一部分工作人员对应试人员的行为进行监督,他们负有监督的责任。应试人员是参加考试的人员,他们希望通过考试,在应试人员作答试题时,其行为应在考试工作人员的监督之下。在考试实施中,为了减少作弊,提高公平性,考试工作人员和应试人员的行为都应该规范,而且受到监督。

在考试实施中,如果考试工作人员的行为没有规范和监督,作弊行为就可能发生。考试工作人员作弊是一种腐败行为,他通过出卖或滥用考试实施中所赋予的特权,从应试人员那里直接或间接地获得某种利益或方便,获得的利益或方便越多,作弊的可能性越大。

在整个考试实施过程中,为了防止考试工作人员作弊,应制定相应的规范以确保其行为适当,如果考试工作人员行为失当,一旦被发现,就应受到惩处。该规范应能有效地调节考试工作人员的行为。某一规范的有效性可以通过处罚来体现,考试工作人员在考试实施中作弊,一旦被发现,如果他所受到的处罚越大,其作弊的可能性越小,反之亦然。

在考试实施中,仅仅制定规范是远远不够的,还必须通过各种管理程序和技术措施,将考试工作人员的作弊行为探查出来。在传统考试实施中,限于保密的要求,用于探查考试工作人员作弊行为的管理程序和技术措施十分有限,考试工作人员的很多行为难以置于监督之下,为考试工作人员的作弊留下自由空间。

随着信息技术的广泛应用,考试实施中的信息实现了数字化,与传统的纸质信息相比,数字信息易于复制和备份,相关部门甚至公众都可以掌握,考试工作人员的行为更容易置于相关部门和公众的监督之下,更容易保持考试实施的公开和透明,因此也更容易预防考试工作人员的作弊。

只有当某一考试信息化项目能够提高对考试工作人员行为的规范,才能提高考试的公平性,该项目才有可能获得成功。

应试人员作弊的原因多种多样,归纳起来都是为了获得好的分数[15],应试人员通过作弊获得高分越容易,其作弊的可能性越大。

在考试实施中,影响应试人员作弊的因素主要有两个:一是考试对应试人员的重要性,如果某一考试对应试人员不太重要,其作弊的动机小,作弊的可能较小,随着考试的重要性增大,作弊的可能性也随之增大;二是应试人员在知识、技能、能力、态度或其他考试所测量的构念上真实与期望水平之间的差距,如果这个差距很小,应试人员很容易通过个人努力弥补这个差距,差距越大,弥补的困难越大,作弊的可能性也随之增大。

与规范考试工作人员行为一样,为了防止应试人员作弊,应制定相应的规范以确保其行为适当,如果应试人员行为失当,一旦被发现,就应受到惩处。某一规范的有效性可以通过处罚来体现,应试人员在考试实施中作弊,一旦被发现,如果他所得到的处罚越大,其作弊的可能性越小,反之亦然。

在考试实施中,与应对考试工作人员的作弊行为一样,要应对应试人员的作弊行为,仅仅制定规范是远远不够的,还必须通过各种管理程序和技术措施,将应试人员的作弊行为探查出来。在传统考试实施中,应试人员的作弊手段各种各样,用于探查其作弊行为的管理程序和技术措施也很完善,即便如此,应试人员的很多作弊行为仍然难于探查。随着信息技术的发展,应试人员将日益先进的信息技术用于作弊,使作弊行为更为隐蔽、迅速,给作弊的探查带来严重挑战,严重威胁着考试实施的公平性。

随着信息技术在考试实施中的广泛应用,考试实施中的信息实现了数字化,无论是应对传统的还是新的作弊行为,与传统的纸质信息相比,数字信息易于复制和交流,应试人员的行为更容易置于相关部门和公众的监督之下,更容易保持考试实施的公开和透明,因此也更容易预防应试人员的作弊。

例如,在大规模考试实施中,涉及多个层次的实施部门,这些部门往往参与多个考试的实施。为了应对应试人员的作弊,不同层次的实施部门之间以及同一层次的不同部门之间,需要交流实施信息。传统的纸质信息不容易复制,难以进行交流,数字信息可以直接进行交流、复制。如果某一考试实施部门A管辖的范围是地域A,考试实施部门B管辖的范围是地域B,在某一考试实施中,有一应试人员在地域A作弊并被发现记录,处以3年内不得参加任何考试的处罚,但该应试人员为了参加某一重要的考试,为躲避处罚,该应试人员到地域B报名参加考试,如果考试实施中的信息是传统的纸质信息,在考试实施部门A与B之间就不容易进行信息交流,该应试人员很容易通过报名,对其处罚也就难以执行。如果考试实施中的信息是数字信息,在考试实施部门A与B之间则可以很容易进行交流,该应试人员在考试实施部门B报名时就很容易被发现,其报名就不会被通过,这样其所得到的处罚就能落到实处。

在考试实施中,随着信息化的推进,纸质信息转换为数字信息,考试实施各部门之间的信息交流能够方便进行,应试人员的作弊现象有望逐步减少。只有当某一考试信息化项目能够提高对应试人员行为的规范,才能提高考试的公平性,该项目才有可能获得成功。

二、效率

在考试领域推行信息化,还应以提高考试的效率为原则。效率是指用相对较低的投入生产出较高质量或较大数量的产出。在大规模考试中,要评估考试的效率比较困难,因为考试的投入和产出都难以测量。然而,当某一信息化项目在考试领域推行后,可以评估出推行前后考试过程中误差、质量、数量水平,通过两种水平的对比分析,再结合信息化项目的投入,可以对考试的效率做出评估。

从心理测量学上,任何一个考试都包含一定水平的测量误差,每一应试人员的考试分数都是其真分数与误差的一个组合。例如,某一应试人员在某一考试上得80分,在一定的概率水平下,如果测量误差是5分,该应试人员的真实水平应理解为80±5分,即其真实水平应在75~85分之间;如果测量误差是10分,该应试人员的真实水平应理解为80±10分,即其真实水平应在70~90分之间。测量误差的大小决定着对真实水平估计区间的大小,也直接决定测量的精确性。测量的精确性是考试质量的一个重要指标,也是评估考试效率第一个重要方面。要评估考试的质量和效率,可以从考试的误差控制水平着手。

考试包括试卷命制与考试实施两个部分,考试信息化对考试效率的影响也可以从这两个方面来考察。

㈠试卷命制

试卷命制的效率可以通过试卷命制的质量和成本进行评估。试卷命制的信息化要遵循效率原则,或者提高试卷命制的质量,或者降低试卷命制的成本,或者既提高试卷命制的质量又降低了成本。

试卷命制的质量可以通过试卷信度和效度进行评估。试卷信度反映了对测量误差的控制程度。从试卷命制上,造成测量误差的原因很多。题目内容的科学性和准确性,题目难度对应试人员水平的适合程度,题目类型(主观题或客观题)对考核内容的适合程度,题目赋分与题目难度的适合程度,甚至题目的指导语、题目在试卷中的排列顺序等等,都可能导致测量误差的产生。试卷效度可以从多种渠道进行考察,如果试卷考核的内容定位不准,没有测量出所要测量的构念,或者没有适合的测量形式测量所要测量的构念,这些都会导致考试的效度降低。

无论是控制测量误差,提高试卷信度,还是界定和测量所要测量的构念,提高试卷效度,都可以通过试卷命制的信息化得到不同程度的改善。一方面,随着考试实施的信息化,获得大量考试实施信息,通过对这些信息的定量分析,可以判定测量误差的来源和大小,进而有针对性地提出改进措施和控制办法,提高试卷的信度和效度。另一方面,随着计算机软硬件性能的提高,将信息技术试卷命制和测试过程,开发出新的考试形式,甚至新的考试题型,测量出传统考试形式和题型无法测量的构念,大幅提高了考试的信度和效度。

试卷命制的成本需要考察试卷命制中的实际投入。在试卷命制中,需要综合考虑信息化对试卷命制的质量和成本带来的影响,进而对试卷命制的效率作出判断,试卷命制的信息化应以提高试卷命制的效率为原则。

㈡考试实施

考试实施的效率也可以通过考试实施的质量和成本进行评估。考试实施的信息化要遵循效率原则,或者提高考试实施的质量,或者降低考试实施的成本,或者既提高了考试实施的质量又降低了成本。

作为考试服务的两个部分,试卷命制与考试实施相互联系而又相互依赖。一方面,考试命题生产出试题、试卷和题库,提供给考试实施,另一方面,考试实施产生了大量的信息,特别是应试人员对试题的作答信息,随着光标阅读器和信息技术在信息采集、传输、储存等方面的广泛应用,这些信息可以采集起来,进行分析,分析结果反馈给考试命题,用于题目的命制、修改,甚至命题计划的更改、细化等,这些都有助于提高试题、试卷和题库的质量。因此,考试命题与实施之间需要进行信息交流。

在大规模考试实施内部,往往涉及多个层次的实施部门,这些部门之间需要进行充分、有效的信息交流,才能协调一致,共同完成某一大规模考试的实施。同时,随着信息技术的广泛应用,无论是对应试人员个人信息还是答题信息,信息采集的准确性都明显提高,大幅减少了考试实施过程中的误差,提高了考试的信度。更为重要的,通过对这些信息的分析,可以为相关部门的决策提供可信的依据。

信息技术对客观题和主观题的评阅影响不同。由于客观题作答结果的评阅过程不受人的主观性的影响,在多次重复评阅时能得到同样的分数,客观题的作答结果可以填涂在专用的答题卡上,由光标阅读机将作答信息读入计算机,由计算机评阅。随着计算机和光标阅读机在大规模考试实施中的广泛应用,客观题作答结果的评阅质量可以保持在一个很高的水平。

由于主观题作答结果的评阅过程受人的主观性的影响,在多次重复评阅时会得到不同的结果,容易产生评分误差。由于兴趣、爱好、价值观等个人特征上存在差异,对同一主观题,不同评分者评阅的结果不同,有的分数普遍较高,有的普遍较低,有的分数分散,有的分数集中,在评分之前,应根据评分者的评分倾向,对评分者进行筛选,以排除极端者。评分者经过筛选后,为提高评分者对评分标准理解的一致性,应对评分标准进行说明和细化,使大家能够取得理解上的共识,之后每个评分者还应进行试评,然后对评分标准进行再次讨论和细化,进一步提高评分者对评分标准理解的一致性。

由于受到情绪、心情、疲劳等心理或生理因素的影响,评分者在评分过程中对评分标准的把握和应用会出现波动。这种波动应受到监督,并被控制在合理的范围之内,如果波动超过预定范围,应告知评分者重新评阅,如果多次超过,应停止该评分者的评分,查找原因,采取相应对策。

为了将评分误差控制在可接受水平,需要制定相应的管理程序和技术措施。在筛选评分者时可以用到心理量表和统计技术,随着信息技术在评分过程中的应用,主观题的作答结果可以扫描入计算机,存储于高容量的服务器中,通过网络分发给评分者进行评阅,评分者的评阅结果自动记录,评阅行为受到监控。在评分过程中,使用的技术越多,评分误差越小。

随着信息技术在考试实施中的应用,为应试人员提供了方便,为考试相关部门的决策提供了依据,有效地控制了评分误差,提高了题目评阅的质量。总之,考试实施的质量能够大幅提高。

考试实施的成本需要考察考试实施中的实际投入。在考试实施中,需要综合考虑信息化对考试实施的质量和成本带来的影响,进而对考试实施的效率作出判断,考试实施的信息化应以提高考试实施的效率为原则。

三、可行性

信息化的推进需要多种条件,只有具备了这些条件,信息化项目才有可能成功,信息化才有可能顺利推进,因此,在信息化的推进过程中,要考虑这些条件是否具备,要以可行性为原则。在考试信息化的推进过程中,也应考虑所需要的各种条件,一旦考虑失当,有可能导致信息化项目的失败。在考试领域推行信息化,应考查政治、管理、技术三个方面的可行性。

㈠政治方面

人们认为,信息技术,特别是互联网,能够帮助弱势群体,提高公共服务的质量,改善公众与政府的关系,加强非政府组织的作用等。但是大量的研究表明[16][17][18][19][20],在信息时代,信息资源更倾向于向社会强势群体集中,难以为弱势群体所利用,使富者更富,贫者更贫,由此产生了数字鸿沟,这种鸿沟不仅存在于社会内部,而且存在于国家之间。包括世界银行和联合国秘书长安南在内的国际组织和政治名人强烈呼吁各国政府、非政府组织、企业采取有效措施填平数字鸿沟,减少信息贫困,降低信息富有者和贫乏者之间日益增长的不平等性[21]。

面对来势凶猛的信息化革命,面对日益加宽的数字鸿沟,在考试领域,我们是消极应对还是积极追赶?这是关乎一个国家的考试发展甚至存亡的重大课题。每一位考试工作人员都应顺应历史潮流,知难而上,承担起历史赋予我们的责任,积极推进考试的信息化建设,使古老的考试在信息时代焕发出新的生机和活力,在信息社会中发挥其应有的作用。

在政治上,要充分认识考试信息化的长期性和曲折性。

从1946年世界上第一台数字计算机问世至今,信息技术的发展突飞猛进,这期间先后出现了微型计算机、互联网、第三代无线通信、全光通信、量子计算等技术和应用[22][23],但直到现在,还看不到信息技术进步的尽头。只要技术脚步不停,信息化就要继续。工业化用了约两百年,信息化也应该具有长期性,不可能毕其功于一役,也不可能由一代人完成。在考试领域推行信息化,不可能单独进行,考试与社会其他领域密切相关,考试的对象是社会成员,整个社会成员的信息化意识和水平直接决定着考试信息化的水平,也将决定考试信息化是长期的。

在我国推进信息化的过程中,不少重大工程一波三折,以至当初的目标没能完全实现,组织机构反反复复不断调整,投入巨资后推倒重来的项目不在少数,信息化的道路十分曲折。考试信息化也是一样,在整个考试信息化历程中,虽然我们一直在前进,信息技术的应用不断深入,信息化水平不断提高,但是这种进步不是一帆风顺的,有些项目的投入完全交了“学费”,没有任何结果,有效项目虽然也出了结果,但不能令人满意。信息化仿佛是在走迷宫,大目标明确,但路径并不清楚,没有可以遵循的固定模式。人们提出各种各样的建议,试图改变这种局面,但似乎成效不大。回顾工业化的历史,可以推断信息化的曲折推进是信息社会初期的必然现象,在这一历史阶段,信息化只能沿着曲折迂回的道路前进,失败和挫折难以避免。

从信息技术的应用对象来看,可粗分为简单的和复杂的应用。简单的应用是将信息技术应用于单一设备或过程,可变因素较少;复杂的应用是将信息技术应用于一个组织、一个组织群、甚至多个组织群,可变因素较多。简单的应用有可能依靠引进解决,但复杂的应用是买不来的。与发达国家相比,不论是企业、政府,还是各类非政府组织,各种组织在结构、功能、业务过程、价值观念、文化氛围、外部环境等方面差别巨大,难以靠简单引进实现组织或组织群的信息化,这一点已为多年来许多信息化项目和管理信息系统的失败反复验证。因此,组织或组织群的信息化是买不来的,它是一个循环往复、永无止境的知识积累、运用、创造的过程,是一个具有本组织特色的观念创新、业务创新、管理创新的过程。在考试领域,特别是大规模考试实施领域,往往涉及多个组织甚至多个组织群在多个不同地域分工协作,共同完成,因此,在考试领域推行信息化必须立足于行业本身,通过不断的积累和创新,逐步实现信息化。

在信息技术应用于组织和组织群的过程中,不可避免地导致组织的结构层次、部门功能、业务流程、角色分配、岗位职责等的变动,这种变动往往涉及权力、利益、观念、价值观、工作方式等的调整。这是一种组织重构,是传统社会向信息社会演进过程中必然发生的现象,重构会在组织内、组织间、甚至社会各阶层中发生,处在不利地位的群体倾向于抵制信息化带来的重构。在考试领域,由重构带来的抵制必须引起高度的重视,必须妥善解决,否则会影响社会的安定。在我国目前的体制中,组织中强势领导人的积极干预,往往是克服重构抵制的唯一有效方法。因此,信息化是一把手项目,这是信息化推进过程参与各方的共同感受。经验表明,成功的信息化项目大多为一把手项目,但一把手并不能保证信息化项目能够成功,一把手负责信息化项目只是该项目成功的一个必要条件,不成功的信息化项目中相当一批也是一把手项目。对重点系统,不论是一个行业、一个企业、一级政府,没有得力的一把手,成功的可能性极小。及时发现、培养和重用信息化人才,将他们放在一把手的位置上,非常有利于信息化的推进。

㈡管理方面

在考试信息化的推进过程中,从管理角度,应着重考虑信息化的理论、人才、资金等方面的可行性。

信息化的关键不在技术,也不在业务,而在重构。这里既需要对传统组织结构、业务流程、岗位职责等方面的详尽了解和分析,还需要依据信息技术的发展水平和趋势,结合实际情况建立切实可行的信息化的理论和模型,更需要进行平稳、可控地重构。如果没有科学的信息化理论,没有适合的信息化模型,平稳、可控的重构就无从谈起。

在我国信息化发展的历程中,我们惯于提出“四个现代化哪一个也离不开信息化”之类的原则和要求,形成了大量基于推理演绎、未经试验或调查验证的观点和说法,由此构成的信息化理论演绎色彩浓重,实证成分不足,无法建立信息化模型,难以指导信息化实践。信息化理论贫乏是我们推行信息化时必须面对的现实。

由于无法引进,信息化理论的来源主要有两种途径:总结实践经验和开展学术研究。在社会生活中,每天都会有各式各样的信息技术应用案例,人们会在自己的工作和生活中逐渐积累起信息化的经验,将这些案例和经验用科学的方法加以计量、归类、分析、提炼,就能上升为理论,这种理论来源于实践,具有很强的适用性。另一方面,科学家还可以通过观察、试验、抽样、普查等手段获得相关数据,通过对数据进行定量分析与归纳,也能形成相关的信息化理论。

理论形成的过程就是研究探索的过程,只有通过扎实的研究,提出科学的信息化理论,制定切实可行的信息化政策,才能在信息化推进过程中实现跨跃式发展,因此在信息化推进过程中应实行科研先行。正规的科研应有足够的经费支持,有自由的学术氛围。我国的信息化是在全球化的大背景下进行的,要以跨越为目标,必须进行国际合作,包括学术交流、多边合作等内容。国际合作的目的,不仅仅在于学习先进的知识和经验,更在于掌握全球信息化动态和发展趋势,并以此制定我们的对策。

信息化的推进依赖于信息化人才,尤其是高级人才。信息化高级人才包括两类:一类是有能力驾驭一个较大社会系统(比如一个城市、一个大企业、一个大行业)信息化过程,有较强沟通、协调、决策能力的领导者;另一类是在信息化理论方面有重要贡献,为学术界公认的学术专家。前者的价值在于他们有可以信赖的经验,后者的价值在于他们站在信息化理论研究的最前沿,提出的政策建议有不容质疑的权威性。

我国当前的信息化专家,大多都是信息技术领域的技术专家,对信息技术的应用了解不全,对信息化的核心问题认识不清,他们的知识结构和研究领域与信息化要解决的问题不一致,他们对国内外信息化情况和国际信息化理论前沿状况的了解不完整、不深入,关于信息化的认识和看法主要是经验型的,这种情况导致专家建议缺乏可信性和可行性。近年来关系国计民生的一些重大预测性分析失准,究其原因,所倚重专家对信息化核心问题缺乏了解是一个重要原因。

为了保证信息化的顺利推进,应加强对信息化人才,尤其是高级人才的选拔和培养,从我国信息化人才的现状出发,在总结经验的基础上,根据知识结构和经历特征,制定经验型信息化高级人才的选拔标准,将有潜力的人才选拔出来,进行重点培养。为他们提供宽松的科研环境、真实的实践场所、充足的学术交流机会,通过自身的不懈努力,成为真正的信息化领域的专家,这样才能为信息化的推进提供人才保证。

信息化资金是信息化顺利推进的经济保证,由于信息化的长期性和曲折性,信息化所需资金数额巨大,并且需要持续不断地投入。金税工程国家累计拨款已超过15亿元人民币[24],仍无法真正实现“税控”,还需要继续投入。仅最近5年,国家在信息技术应用方面的投入约为500亿元[25]。即便如此,与发达国家相比,我国在信息化方面的投入仍明显不足。发达国家是在完成工业化的前提下搞信息化,资金实力雄厚。我国是在尚未完成工业化情况下搞信息化,底子不厚,关系国计民生补课性的重大项目很多。因此,在相当长的一段时间内,我国只能在投入力度不太大的状况下推进信息化。

在考试领域推行信息化,也需要持续不断的资金投入,受制于我国当前的经济和社会发展水平,我们也不可能有太大的投入。与其他领域相比,考试领域的信息化资金更多地需要考试系统自身不断的积累,国家难以大量的投入。由于意识、机制、管理等方面的原因,考试信息化资金的投入具有一定的随意性,既不充分也不稳定。

㈢技术方面

考试信息化是信息技术在考试领域的应用,是以信息技术为基础进行的,要推动考试信息化顺利、平稳地进行,既要重视考试对信息技术的依赖性,又要重视信息技术对考试的适应性。

信息化的发展水平还取决于信息技术的发展水平。随着信息技术的突飞猛进,必将推动社会各领域信息化水平的不断发展和深入,由此带动考试领域的信息化,促进考试对信息技术的依赖。在考试信息化不断深入的今天,试卷命制和考试实施质量的提高越来越依赖信息技术的应用,考试服务的提供越来越依赖新技术的创新和发明。在信息社会,要充分认识考试对信息技术的依赖性,主动了解信息技术的发展水平,利用相关信息技术,克服考试弊端,改进考试质量,提高考试效率。

在考试信息化的推进过程中,应选择适合的信息技术,注意信息技术对考试的适应性。由于大规模考试的高利害性和考试实施的复杂性,考试信息化是逐步发展的,在考试信息化发展的某个阶段,信息化的水平还取决于考试的规范化水平。在信息化发展的初期,由于信息技术和考试规范化的发展水平都比较低,只能对一些相对简单、易于规范的重复操作和过程进行信息化,还未形成系统;随着信息技术水平的提高,考试规范化水平也在发展,由于涉及对传统考试结构、关系、过程等的调整,发展水平明显滞后,在其他领域得到成功应用的信息技术,在考试领域未必也能够获得成功应用,到了现阶段,信息技术的发展已经到了相当高的水平,制约考试信息化水平的是考试规范化。因此,应选择与考试规范化水平相一致的信息技术。

参考文献

[1]吕思勉:考试论,考试研究,2002(2):134-142。

[2]杨学为:考试的起源,考试研究,2003(1):88-94。

[3]刘海峰:科举制----具有世界影响的考试制度,中国考试,2005(1上):13-16。

[4]杨学为:高考四十年,中国考试,1998(3):2-5。

[5]杨学为:恢复高考二十年----兼论高考与社会、经济的关系,中国考试,1998(4):4-7。

[6]郭厚登:回忆邓小平同志有关高考的重要讲话,中国考试,2004(1上):42-43。

[7]Cole, N.S., & Zieky, M.J., 2001, The New Faces of Fairness, Journal of Eduactiaonl Measurement, 38(4): 369-382.

[8]谢小庆、王洋:关于考试公平性的一些思考,考试研究,2002(2):1-7。

[9]Cizek, G.J., 1999, Cheating on tests: How to do it, detect it, and prevent it. Mahwah, NJ: Erlbaum.

[10]Cizek, G.J., 1991, Reasoning about Testing, The Eduation Digest, 56(5):56-58.

[11]Cizek, G.J., 2001, Cheating to the Test, http://www.educationnext.org/ 2001sp/40.html.

[12]Cizek, G.J., 2003, When Teachers Cheat, The Education Digest, 68(6): 28-31.

[13]Hoff, D.J., 2003, New York teachers caught cheating on state tests. Education Week, 23(10): November 5.

[14]Nichols, S.L., & Berliner, D.C., 2005, The Inevitable Corruption of Indicators and Educators through High-Stakes Testing, http://www.asu.edu/educ/epsl/EPRU/documents/EPSL-0503-101-EPRU.pdf.

[15]同[9]。

[16]Davis, R., & Owen, D., 1998, New Media and American Politics. New York: Oxford University Press.

[17]Davis, R., 1999, The Web of Politics. New York: Oxford University Press.

[18]Bimber, B., 1999, The Internet and Political Transformation: Populism, Community and Accelerated Pluralism. Polity, XXXI(1): 133-160.

[19]Norris, P., 1999, The Emergent Internet Age in Europe: A New North-South Divide? The Harvard International Journel of Press-Politics, 5(1).

[20]Norris, P., 2000, The worldwide Digital Divide: Information Poverty, the Internet and Development, http://ksghome.harvard.edu/~. pnorris.shorenstein.ksg/acrobat/psa2000dig.pdf.

[21]Annan, K., 2002, Perspective: Kofi Annan’s IT challenge to Silicon Valley. http://news.com.com/2010-1071-978578.html?tag=nl.

[22]Griffiths, R.T., 2002, History of Internet, Internet for Historians. http://www.let.leidenuniv.nl/history/ivh/frame_theorie.html.

[23]Gromov, G.R., 2005, History of Internet and WWW: The Roads and Crossroads of Internet’s History. http://web.bilkent.edu.tr/History/ valley/.

[24]吴观、鲁钰峰,“金税”工程建设概况,http://www.cia.org.cn/h/h26.htm。

[25]张琪,软件产业发展要服务于国家现代化建设,http://www.cena.com.cn/ htm/Article_detail.asp?id=12635。

《考试研究》2006年第2期,第47-61页

柳学智

党的十六届六中全会作出了构建社会主义和谐社会的决定。公平正义是和谐社会的基本价值取向,考试的灵魂在于公平与公正。人事考试在快速发展的过程中,除从完善制度、规范运作、加强监督、落实责任等方面营造公平、公正的考试环境外,还必须建立各种技术标准,推进考试信息化建设,切实保证和提高人事考试的公平与公正。

提高命题的信息化水平。在传统的试卷命制中,试题质量预测试难以开展,试卷质量过于依赖命制者的经验,试卷年度之间需要等值,合格标准需要准确界定,试卷的公平性需要提高。随着信息技术在命题中的应用,试卷命制和考试实施的公平性可以逐步改善和提高。一方面,结合学科特点,开发新的电子考试形式,设计更多更新功能的电子题型,真实有效地测量应试人员的实际水平。在保障考试安全的前提下,建立大容量电子考试题库,可以大幅提高试题的质量和公平性;在考试实施中,利用大容量电子题库考前临时组卷的优势,提高防范作弊的水平,为应试人员提供一个更为公平的实施环境。另一方面,随着考试实施的信息化,采集大量应试人员答题信息,通过对这些信息的定量分析,判定和控制测量误差的来源和大小,进而提高试卷的公平性。

提高考场的技术建设水平。考场是严肃考风考纪的第一线。随着信息技术的发展,个别考生将日益先进的信息技术用于作弊,作弊行为更为隐蔽、迅速,对作弊的探查更为困难,考试实施的公平性受到严重威胁。为此,加强考场基础建设,建立标准化考场,提高考试管理的科技含量,充分利用现代信息技术,对考场进行监控,就能够创造出“无法作弊”的考试环境。为了切断熟识人员之间的信息联系,在安排座位时,可以将应试人员在一定范围内打散;为了对应试人员身份进行有效识别,预防替考,可以采集数字化的照片、指纹等信息,并将采集时机选定在应试人员入场时;建立电子摄像监控系统,通过摄像头将应试人员考试过程进行录像监控,监控录像既是对应试人员的实时监控,也可以存储下来,作为事后取证、分析之用;为切断考场内、外的无线通讯联系,利用手机信号探测设备探测手机信号,或利用手机信号干扰设备对特定时间段、特定区域内的手机信号进行干扰,实现对考场内通讯信号的监控。

推动主观题阅卷的信息化和网络化。由于主观题评阅过程受诸多主、客观因素的影响,有效控制评分误差一直是考试工作的难点。为了将评分误差控制在可接受水平,将主观题作答结果扫描入计算机,通过网络分发给评分者进行评阅,由计算机系统自动记录评分者的评阅结果,并监控评分者的评阅行为。网络评卷加强了过程管理,减少了人为因素,提高了工作效率和阅卷质量,进而提高了考试实施的公平性。在主观题阅卷中,要不断总结网络阅卷经验,扩大主观题网络阅卷范围,不断提高主观题阅卷的质量和公平性。

完善人事考试的信息管理。随着考试信息化的推进,人事考试管理的重心逐步转向信息管理。经过多年的努力,人事考试的信息管理已经具有了初步的规范,开发了实用的管理系统,为人事考试的公正实施发挥了重要作用。随着考试环境的改变和考试种类的增多,考试管理出现了新情况、新问题,信息管理需要不断增加新功能,解决新问题,不断提高人事考试信息管理的水平。

推动人事考试业务的网络化。经过近几年的努力,人事考试网站建设取得了一定的进展,网上内容日益丰富,在服务政策性考试、服务社会、服务应试人员方面发挥了积极作用。在网站建设的基础上,积极探索人事考试业务的网络化:一方面,构建和完善网上信息发布平台,丰富网上内容,共享资源,使广大应试人员能够平等地获取所需信息,进一步增加人事考试工作的透明度,体现了人事考试工作的政务公开;另一方面,充分利用网络优势,逐步实现网上信息采集、报名缴费、准考证下载、成绩查询、证书查询等各种考试管理业务,尤其要推动考试成绩、证书信息的网上查询工作,接受应试人员和社会各界对考试成绩和证书信息的监督,进一步提高人事考试的公平与公正。

进行考后信息分析。随着客观题在人事考试中的广泛普及和光电阅读机在信息采集中的成功应用,详细的客观题答题信息得以顺利采集,为考后对考场抄袭情况的分析提供了信息基础。从理论上,同一考场的任意两张答卷之间,如果是由两个互不相识的应试人员分别独立作答,两人同对同错的概率较低。如果考场管理不善,应试人员之间相互抄袭,两人或多人之间就会出现相同或相似的作答结果,同对同错的概率就会大幅上升。通过分析应试人员作答结果的一致性程度,可以反推考场中的作弊程度,为评价考试实施的公平性提供参考。