邮箱登录

邮箱登录

孙锐:互动型技术创新人才的培养

发布日期:2017-05-13 来源:

孙锐

(中国人事科学研究院,北京100101)

摘要:在企业创新中,技术创新型人才扮演着关键性角色。但是,目前我国企业技术创新人才的培养策略尚不健全,这也是导致许多企业缺乏自主创新能力的原因之一。文章根据前期研究的归纳和整理,从技术创新人才的创新行为特征入手,对技术创新人才培养的定位、内容以及知识管理、组织学习与人力资源管理互动的创新人才培养模式进行分析。

关键词:创新人才;项目团队;知识管理;组织学习;人力资源管理;技术创新;人才培养

Technological Innovative Talents’ Cultivation Based on Interactive Model

Sun Rui

(Chinese Academy of Personnel Science, Beijing 100101)

Abstract: Technological innovative talents plays a critical role in enterprises’ innovation.But in China, the cultivation strategy of technology innovative talents is not sound, which is caused the lack of self innovative capacity in many enterprises. Based on prior study, This paper explored the behavioral characteristics of innovative talents, analyzes the positioning and content of innovative talents’ cultivation,and went into the innovative talents’ cultivation interactive model based on knowledge management, organizational learning and human resources management.

Keywords: innovative talents, project team, knowledge management, organizational learning, human resources management, technological innovation, talents’ cultivation

1 前言

建设创新型国家关键在科技创新人才,然而,当前我国科技创新人才队伍建设的整体形势却不容乐观。相关研究显示,我国科技人才队伍呈典型的“矮胖型”金字塔结构——塔基庞大而塔尖低矮 [1]。由于组织智力资本的基本载体是创新人才 [2],创新人才的创新行为被认为是形成企业创新绩效,增强组织创新活力的重要前提。反观我国大部分科技企业,其技术创新型人才的开发和培养体系尚不健全,这也导致许多企业缺乏自主创新能力。在我国大力推动企业自主创新的背景下,如何针对技术创新型人才的特点,建立有效的人才开发机制,通过有效的手段和方式培养和造就具有较高水平和竞争力的创新人才队伍,是企业管理者和研究者都非常关心的重要课题。本文基于前期对典型创新企业的调查研究,对相关组织行为和人力资源管理实践与员工创新行为间的联系进行了系统分析,并从多个角度探讨了不同管理实践层面对创新人才发展的作用机制和影响。总结以上研究,相关结论表明,围绕实际任务的知识管理、组织学习与人力资源管理互动型管理策略将有助于增强企业技术创新人才培养的管理成效。从技术创新员工的工作过程特征入手,分析技术创新人才知识与能力构成模型和知识管理、组织学习与人力资源管理互动型创新人才培养模式,期望对企业创新人才的培养发展有所借鉴。

2 技术创新的内涵及创新人才的作用

关于“技术”与“创新”的含义,有学者指出,所谓“技术”是解决实际问题的相关知识,它包括了解决实际问题所需要的工具 [3]; ?也有人认为,“技术”体现了问题解决的具体方案 [4],或者是科技人员在解决实际问题过程中产生的思想和技巧 [5]。关于“创新”也存在着多种理解:它既是一种“由新思想到行动的实践过程”,也是一种“运用相关知识或信息创造和开发有用新事物的过程”,同时又是一种“组织对环境变化的协调适应过程” [6]。由此,可以看出“技术”是围绕着具体问题产生的知识表征,而技术应用本身就内含着“创新”的概念。谈到“技术创新”,首先让人想起熊彼特,他指出生产要素或生产条件的新组合即为创新,因为将新的要素纳入系统,人工活动的约束条件就发生了改变 [7]。Fleck(2000)认为,技术创新是互动因子的复制过程,技术的复杂性通过较为简单的嵌套组合以创新的方式形成和体现 [8]。技术创新的过程伴随着各种技术、知识和技能的有机应用。当先前的知识被激活,新知识被创造、整合和传导,并在需要时加以利用,创新就产生了 [4]。在创新需要经历的复杂多样化“探索”和“开发”过程中 [7],创新人才不仅扮演着关键技术、知识和信息的选择、应用和保留等复杂智力活动的主体角色,而且是组织创新的关键资源──软性创造能力的基本载体,也即技术创新人才是组织核心智力资产的存储器。

创新活动所需要的关键知识和技能寓于载体──“创新人才”身上,这种创造性智力资本在获取、吸收、转移创新相关的隐性和显性知识方面体现出较强的灵活性。在创新活动过程中,创新参与者要经过观念、想法的酝酿、产生,知识和技能引入、应用以及构念形成和操作实践等一系列动态化的复杂智力活动,这种过程中体现着重要的创新行为基本规律。

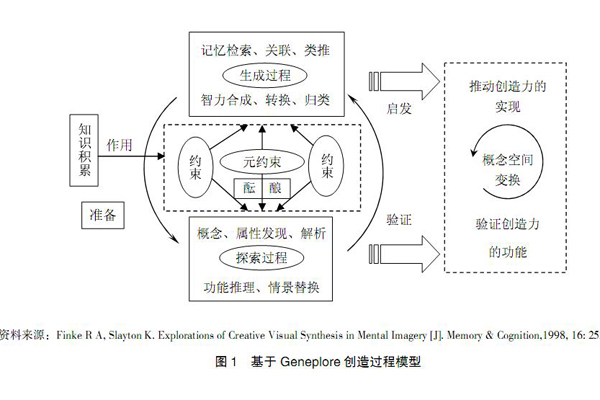

Wallas提出个体创造过程包括准备、酝酿、启发和验证等4个基本阶段 [9],Aihara等人在此基础上提出了基于Geneplore的个体创造性过程模型 [10],如图1所示。其研究模型表明 [10],个体创造性的发挥不是一个简单的线性过程,而是一种多样化知识和智能的综合运用。个体在进行创造性活动时,要历经基于元约束和酝酿的创意生成过程和探索过程。其中必要的相关知识积累是创造性过程的基本准备和前置条件。在个体创造性过程中,基于各种资源、条件和目标约束的创意生成子过程和探索子过程,分别涉及个人记忆的检索、关联、类推,智力的合成、转换、归类,以及相关概念、构思的属性发现、解析,相关功能推理和应用情景替换等智能活动。相关知识、技能的精炼、整合和再造延续于整个过程之中,这些活动使得创造性活动可以根据任务和个人需要被聚焦或者扩展。

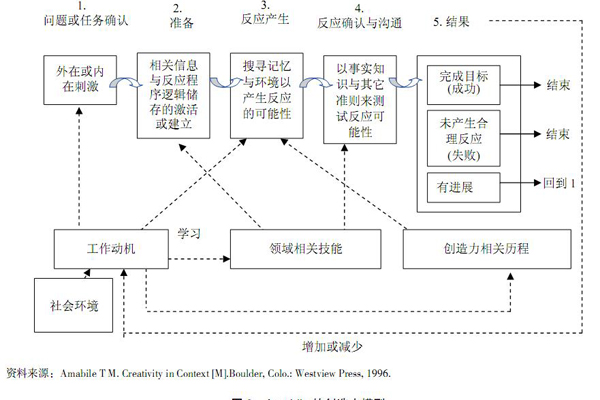

由上述创新、创造模型可见,创新、创造的本质是一个发现、定义和解决问题的过程,其中涉及相关知识和智能的应用 [11-12]。Amabile曾提出一个个体创造力模型,指出创造力过程是分阶段的、非线性的,有时是循环往复的,其模型如图2所示。Amabile指出,在个体进行创造性活动时,首先要对问题或任务有清晰的描述和确认,此后调动相关知识、信息储备为问题的解决作准备;然后发现问题的解决机会和创新途径,进行反应,并通过反应确认和沟通解决问题;最后判断问题是否得以解决,结束或者进行下一循环过程。其中,个体工作动机、领域相关技能,创造力历程、社会环境在背后都起着重要作用。因此,个体创新能力应包括创新过程中所运用的各种个体智力和品质因素的总和。

3 互动型技术创新人才培养的任务和内容

一般而言,人才“培养”是在特定的组织环境下,通过专门的指导活动使员工掌握与工作相关的知识、规则与技能,改善其工作模式、态度和效率,以保证员工胜任工作或符合岗位发展的要求,创造更多效益的人力资源管理活动[12]。

由于创新路径的不确定性、知识运用的综合性以及创新过程的高风险性,使创新人才的个体创新行为表现为非线性的复杂智力活动。在以“变化”为常态的经济背景下,从事创造性工作不仅需要知识、技能的积累,更需要具备不断获取、联结和整合各种新知识和新技能的能力。面对实际情境中大量结构不良的技术问题,创新人才只有不断加强对专业的投入,才能有效地提出问题解决方法、程序和策略 [13]。作为创新责任的主要承担者,创新人才需要从任务特征和组织情景出发,以发展的眼光,不断深化对相关业务领域的认知,动态地获取和掌握关键的知识性资源,并根据环境的变化对自身素质和能力结构做出适时的调整、优化和升级,以形成具有柔性化的动态能力 [14]。美国管理学者Winter曾经指出,为了适应环境的快速变化,组织需要培养动态能力。动态能力是一种在变化的环境中建立、整合和重组资源与能力的能力 [15]。面对复杂、多变的创新性任务,创新人才要获得关于特定问题满意解所需的方法和知识集合,就需要动态地调整和配置个体知识、技能集,形成多元化知识要素的动态组合能力。

在不确定条件下,只有形成动态的组合能力才能提高结构不良问题的解决效率。组织资源异质性的背后是员工拥有知识以及应用能力的异质性。技术创新人才培养动态能力的过程实质上就是其不断拓展和提升从事创新工作的综合素质,并动态构建其创新能力要素集合的过程。具体而言,以塑造动态创新能力为导向的组织创新人才培养,应包括以下4个方面的能力内容 [13]:基于专门知识的能力,基于业务经验的能力,基于心智、行为的能力和基于智力资源整合的能力等。不同的能力构件反映着创新工作素质要求上的不同内涵:专门知识胜任力培养旨在建立基本理论、知识和技能与专业高、精知识有机相结合的,具有相应广度和深度的综合知识体系。其中包含易于学习和传播的显性知识和通过意会、训练和反馈途径获取的隐性知识内容。业务经验胜任力培养包括与实际业务、技术实践或者尝试性操作过程相联系的知识积累、经验技巧和行动能力等内容,他们是为创新性任务提供可供类比的范例和过程模式的重要隐含性智力资产。心智、行为胜任力培养涉及对创新员工的个性、品质、心态、理念和思维模式方面的培训和校正,同时包括对员工沟通、协调、合作和组织能力等工作相关行为的开发和改善。作为影响员工创新绩效的非智力因素,这方面素质的改进和提高是从事复杂创新工作的基础保障。智力资源整合胜任力培养是指导如何整合、协调和集成多样化的知识、技能和经验,以培养方式的放大效应和协同效果。这种胜任力是形成较强的综合知识运用能力,最大限度地发挥智力资源创新潜力的催化剂。以上4种能力组合应具备相应柔性,也能够根据创新者所面临的问题解决情景和科技发展对能力组合进行动态的重构,对细节能力构件内容进行替换和补充。

与此相适应,组织人力资源管理工作应以一种系统化的管理方法来推动培养创新人才的动态创新能力。具体而言,就是通过正式或非正式培养的过程,推动创新工作所需的社会协作技巧技能发展,实现人员知识能力重组和潜力开发,以支持组织内部持续创新的过程,建立和保持企业核心竞争能力。

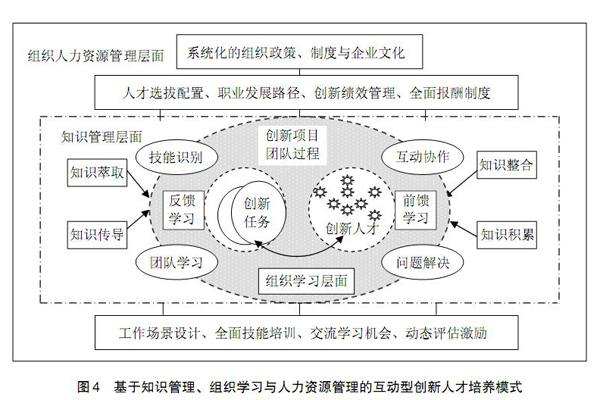

4 互动型创新人才培养策略

已有研究表明,推动创新的人力资源管理实践在员工行为驱动和能力塑造过程中将起到积极的引导作用 [2]。通过上述讨论可知,创新本身作为一种智力资本的释放、传递与知识交互的复合产物,其中包括知识的意识、关联、同化以及应用等一系列过程。同时,创新技能的增强也需要一个人际互动和尝试错误的学习过程,其中包括问题解决经验的累积[12]。个体学习只有与群体、组织学习进行有效结合,才能在共同参与、相互启发中改变固化的思维和行为模式,取得创造性成果。此外,以“项目团队”为载体,建立基于实际任务问题解决的能力发展模式对创新人才培养也具有关键意义 [12,16]。对企业而言,其创新活动或研发项目不但是一种创新问题的解决过程,更是一种创新参与者的集体互动与能力开发的过程。将实际研发项目与创新人才培养相结合,通过实际R&D项目推动核心科技人员的锻炼、成长和创新能力的提升,可以实现组织创新人才培养和技术、产品开发的双赢 [16]。因此,笔者认为,围绕实际创新任务的知识管理、组织学习与人力资源管理互动的创新人才培养策略将有力提升组织创新人才的培养和开发成效,如图3所示。根据前期研究 [12-19],相关结论归纳如下。

“创新”的动态性推动了以知识协作为基础的联合创新模式的产生。在知识分工的背景下,重视组织中创新者之间的联结学习,促进知识(显性和隐性)的转移和共享,对创新人才意义重大,它有助于创新员工自身和群体创新能力的提升。对复杂性创新任务而言,某些隐性知识只能通过活动参与中的观察、揣摩和实践,以个人体验的方式进行探悉。学习理论指出,解决复杂性问题的能力是在较多的实践或实验基础上形成的,而专业技能的开发通常以工作中的问题作为学习工具,因此“基于问题的学习”和“行动学习”在专业能力开发方面,具有不可替代的价值。创新任务解决是一种问题导向性活动。在创新过程中,规则、资源、活动和行为主体间的组合方式更加多样化,也显现出与以往的差异性和复杂性。通过创新过程中的要素联系机制和双环学习活动,可以推动参与者进入创造性空间。有研究指出,人们在解决复杂问题的时候,往往在信息加工的有限容量内采取某种启发式学习来适应任务需求 [20]。知识的获取、整合和利用通常是在具体的任务情境中,由创新人才将通用性的专业技能与特定基于情景的知识相结合,经过反复的诊断、推理、应用和反馈活动,将离散的、无序的知识、技能片段整合成有机式、互嵌式的知识体,才能形成问题解决能力。在任务协作的过程中,创新参与者不仅能够评价和进一步理解先前获取的知识价值,通过“点子”的碰撞,还能不断衍生出新的创意,并能获取在创新中重要的程序性知识。为了高效达成工作目标,创新人才要重视协同合作的机会,利用“创新任务”创造问题解决情境,促进知识交流和经验分享,以及个人经验积累和知识结构更新,这就是面向实际任务情景所结成的项目团队对创新人才发展的价值。创新任务团队作为创新工作者的工作载体,有利于通过相互间的信息沟通和知识互动形成一种共通的智力支持机制。创新项目团队为创新人才创造了基于问题情境的知识互动空间,自我引导、经验分享和协作互助的问题解决方式,减少了个体间创新信息的不对称和问题解决与协调成本,推动个体间互补性知识的转换和整合,促进创新人才在嵌入性合作关系中专业能力的提升和经验积累。前期的案例分析发现,公司围绕企业研发活动和项目团队,通过建立网络交叉型研发平台,创新团队的有效配置,形成创新导向的自主工作环境,建立研发人才紧密联系的导师关系,实现多维人才成长计划,推动组织学习和内部交流,扩展企业外部的知识联系等管理和组织策略,形成了一个创新人才人力资源培养、开发与组织学习、知识管理实施推进的有机系统。跨越正式结构的项目团队模式通过解决问题过程的实践和启发能够形成相应的知识性经验,使员工获得相关问题的解决和创造性能力,从而支持创新过程,团队结构具有的边界柔性,可渗透的组织特征,形成了灵活、自主的“价值创造”场所,提高了组织智力资本的开发和管理成效。

技术创新人才的培养要重视知识管理、组织学习和人力资源管理策略3个组织层面的纵向匹配和交叉互动以形成连贯的、有效推动创新人才能力发展的自我增强系统,其模型如图4所示。其中,知识管理层面涉及知识的萃取、积累、转移、传导、整合等活动;组织学习层面包括基于实际问题的实践学习、群体间互动协作的团队学习以及前馈学习与反馈学习等;策略性人力资源管理层面包括人才选拔配置、开发训练、动态评估、工作设计和绩效管理等。由于不同影响因素会在不同层次上发挥作用,同时系统内部变量的互动效应也会对创新型人才成长产生影响,围绕项目团队运作形式,在对相关变量进行控制的基础上,从实践上解释,哪些知识管理、组织学习活动和人力资源管理策略、措施能够对创新型人才的能力发展产生正面影响,哪些特定的管理实践构件交叉组合对创新人才开发培养起到的增强效应是下一步企业实证的关键问题。

5 结 语

在企业创新过程中,科技创新型人才扮演着关键性角色。要提升企业的核心竞争能力,培养思维敏捷、知识完备、具有创新精神、能够创造较高创新绩效的创新人才是根本保证。基于实际任务的、知识管理、组织学习与人力资源管理互动的创新人才培养策略有助于创新人员提升跨产品、跨领域的创新问题解决能力。组织人力资源管理活动的内部和外部匹配、柔性化的组织学习议程以及多样化经验获取的知识管理系统将为创新人才提供发展创新综合智能的激励和推动力。

参考文献

[1] Chen Lei, Han Shide. The Hope of Revitalizing China is Creative Talent —— Unscrambling of National Medium and Long-term Talent Development Plan[N].Science and Technology Daily,2010-06-07,http://www.stdaily.com 2010.(in Chinese)

﹝陈磊,韩士德 . 强国大业寄望创新人才 —《国家中长期人才发展规划纲要》解读(一)[N]. 科技日报,2010-06-07,http://www.stdaily.com 2010.﹞

[2] Sun Rui, Shi Jintao. An Empirical Study of Relationship among Payment,Empowerment,Training,CareerDevelopment,and Organizational Innovation[J]. Science Research Management, 2010(2):57-63.(in Chinese)

﹝孙锐,石金涛.薪酬、授权、培训、职业发展与组织创新关系实证研究[J].科研管理, 2010(2):57-63.﹞

[3] Chen Jin, Huang Jianzhang, Tong Liang. Technology Development Model of Complex Product Systems[J]. R&D Management, 2004(5):66-70.(in Chinese)

﹝陈劲,黄建樟,童亮 . 复杂产品系统的技术开发模式[J].研究与发展管理,2004(5):66-70.﹞

[4] Joel Mokyr. Evolutionary Phenomena in Technological Change [C]. London: Cambridge University Press,2000.

[5] Rosenberg N. Perspective on Technology[C].London: Cambridge University Press,1982.

[6] Bao Sheng. Systematism of Innovative Behavior and Nonlinearity of Innovative System[J]. Forum on Science and Technology in China,2005(1):94-96.(in Chi-nese)

﹝宝胜 . 创新行为的系统性和创新系统的非线性特征[J].中国技论坛,2005(1):94-96.﹞

[7] Mao Jianqi, Yu Guofang. A Review of the Evolution Research of Technological Innovation[J]. Science Re-search Management, 2005(9):35-39.(in Chinese)

﹝毛荐其, 俞国方. 技术创新进化研究综述 [J]. 科研管理,2005(9):35-39. ﹞

[8] James Fleck. Artefact Activity: The Coevolution of Artefact, Knowledge and Organization in Techno-logical Innovation[C]. London: Cambridge University Press,2000.

[9] Wallas G. The Art of Thought[M].New York: Harcort race,1926:80-82.

[10] Liu Yijun, Tang Xijin. The Introduction of Some Mental Models and Tools for Creativity Support[J]. Systems

Engineering-theory & Practice,2005(2):56-61.(in Chi-nese)

﹝刘怡君 , 唐锡晋 . 几种有关创造力的思维模型和支持工具介绍 [J]. 系统工程理论与实践 , 2005(2):56-61. ﹞

[11] Amabile T M. Assessing the Work Environment for Creat ivi ty [J].Academy of Management Journal , 1996(39):1154-1184.

[12] Sun Rui , Gu Qinxuan. Research on Mechanism of Cultivation of Innovative Talent Based on Problem Solving[J].Studies in Dialectics of Nature,2007(11):

95-99.(in Chinese)

﹝孙锐,顾琴轩 . 基于问题解决的科技创新人才能力培养策略研究 [J]. 自然辩证法研究 , 2007(11):95-99.﹞

[13] Sun Rui, Shi Jintao. Research on Training Mechanism of Innovation Talents in Knowledge Environment[J]. Science of Science and Management of S&T,2006(5):136-140.(in Chinese)

﹝孙锐,石金涛 . 知识环境下组织技术创新型人才培训机制探讨 [J]. 科学学与科学技术管理,2006(5):136-140. ﹞

[14] Sun Rui, Yu Weiying. Managing Knowledge Workers Based on the Participant of Organization[J].Shandong Economy,2006(4):64-67. (in Chinese)

﹝孙锐,于维英 . 基于组织“参与者”的知识员工管理[J].山东经济,2006(4):64-67 . ﹞

[15]Winter S .Understanding Dynamic Capabilities[J].Stra-tegic Management Journal,2003(10): 991-995.

[16] Sun Rui, Shi Jintao. The Mechanism of Organizational Innovation Support and Talents` Cultivation Based on Research Project[J].Human Resource Development of China,2006(11):69-72,78.(in Chinese)

﹝孙锐,石金涛 . 基于研发项目的组织创新支持与人才培养机制 [J]. 中国人力资源开发,2006(11):69-72,78. ﹞

[17] Sun Rui, Shi Jintao. Research on Mechanism of Culti-vation of Innovative Talent Based on R&D Program[J]. Studies in Science of Science,2008(1):162-168. (in Chinese)

﹝孙锐,石金涛 . 围绕企业研发活动的创新人才培养与激励分析 [J]. 科学学研究,2008(1):162-168.﹞

[18] Sun Rui, Wang Naijing. Study on Model of Hu-man Resources Management Promoting Employee Innovat ion[ J ] .Eas t China Economic Manage-ment,2009(10):122-125.(in Chinese)

﹝孙锐,王乃静 . 推动企业员工创新的人力资源管理实践作用模式研究 [J].华东经济管理,2009(10):122-125. ﹞

[19] Sun Rui. The Study of Innovative Mechanism of Knowledge Team Based on Learning from Knowledge Network[J].Science of Science and Management of S& T,2006(10):130-134.(in Chinese)

﹝孙锐 . 基于知识链网络扩展学习的知识团队创新研究[J].科学学与科学技术管理,2006(10):130-134.﹞

[20] Wang Zhongming, Yan Jin. Knowledge Structure Trans-formation in Team Problem Solving[J]. Psychological Science, 2001(1):9—12. (in Chinese)

﹝王重鸣,严进.团队问题解决的知识结构转换研究[J].心理科学,2001(1):9—12.﹞

作者简介:孙锐(1975-),男,博士,副教授,研究方向:创新导向的人力资源与组织行为管理。

来源:《中国科技资源导刊》CSSCI扩展版来源期刊