邮箱登录

邮箱登录

吴帅:府际关系视野下的我国海外引才政策同质化研究

发布日期:2017-05-11 来源:

吴 帅[1]

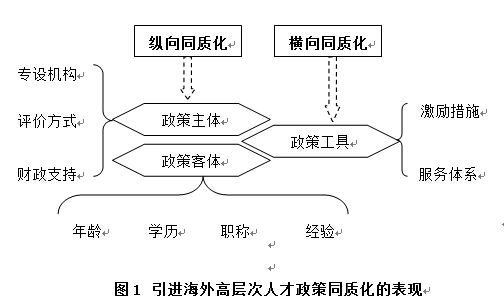

[摘 要] 政策同质化是我国地方竞争的一个重要现象。本文以我国引进海外高层次人才政策为切入点,通过对10个地区的引才政策文本比较,从府际关系的视角探讨政策同质化的表现及其制度根源。研究发现,我国引进海外高层次人才政策同质化可分为纵向对齐和横向对标两种类型,前者是自上而下的“政策同构”,自下而上的“政策对齐”,主要体现在政策主体和政策客体维度,后者是没有隶属关系的各地方政府之间的“竞争对标”,主要体现在政策工具维度。政策同质化存在四个制度根源,即职责同构推动了政策垂直化扩散,政府本位约束了政策创新空间,产业同构引致人才需求同质化,传统社会管理制度限定了政策工具选择。

[关键词] 人才竞争;海外高层次人才;政策同质化;府际关系

载于《中国行政管理》2014年第9期“公共政策”栏目。

一、我国引进海外高层次人才政策的演进

我国引进海外高层次人才政策的演进,是重新分配人才资源优势的制度创新过程。从制度变迁的角度看,本世纪初期在国家层面推动的人才政策填补了海外高层次人才市场的制度真空,推动了从中央到地方的一系列制度创新。

在中央层面,2000年人事部出台了《关于鼓励海外高层次留学人才回国工作的意见》,2005年人事部、教育部、科技部和财政部印发了《关于在留学人才引进工作中界定海外高层次留学人才的指导意见》,2007年人事部等16个部门共同制定了《关于建立海外高层次留学人才回国工作绿色通道的意见》,2008年12月中共中央办公厅转发了《中央人才工作协调小组关于实施海外高层次人才引进计划的意见》(简称“千人计划”)。从这几年实践来看,中央“千人计划”有效地树立起了我国人才引进的国家品牌,并成为指导各地方制定人才引进政策和项目的范本。

在地方层面,2008年之前,只有少数省份出台了专项的引才政策和项目,例如2003年上海的“海外高层次人才集聚工程”、2007年江苏的“高层次创新创业人才引进计划”等。2008年后,在中央政策的强效刺激下,地方政府成为推动海外高层次人才制度变迁的重要主体,各省、自治区、直辖市相继出台了“千人计划”、“百人计划”,并向下逐级扩展,直至区县。各地方还积极探索“人才特区”、“人才管理改革试验区”的建设,尝试在特定区域探索试验人才体制机制改革和政策创新。

在中央和地方各类人才计划和项目的共同推动下,我国引进海外高层次人才工作取得了跨越性的发展,为世界所瞩目。然而,在这场引才盛宴中,恶性竞争、引才短期性和功利性以及市场和社会力量参与不足等问题已经浮现,影响了人才这一稀缺资源的配置和使用效率。对此,有学者从政府依赖性过强、评价体系不健全、信息沟通匮乏等不同角度进行探讨[1],但还没有触及到制度比较层面。实质上,引进海外高层次人才的区域竞争,是不同人才制度之间的“争胜”过程。对各地引才政策进行横向比较,是我们解开谜底的一把钥匙。

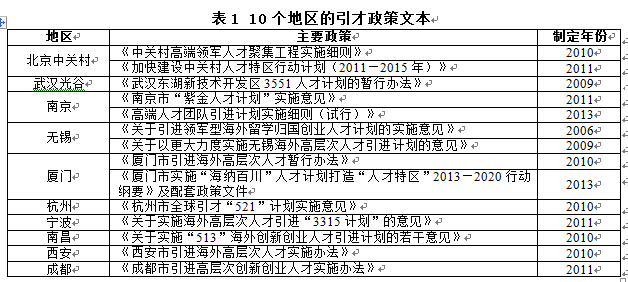

考虑到城市政府在引进海外高层次人才工作中发挥了更多的实质性作用,本文主要从东部、中部和西部选取经济规模相当、发展水平近似的城市,同时选取一些目前已成为人才工作重要平台的人才管理改革试验区作为比较对象。与中西部相比较,东部地区经济较为发达,对高层次人才的需求更为迫切,引才竞争也更为激烈,故赋予更多的代表性。综合各项因素,本文选取北京中关村、武汉光谷等2个人才管理改革试验区以及南京、无锡、厦门、杭州、宁波、南昌、西安和成都等8个城市,共10个地区进行比较(参见表1)。

二、引才政策同质化的表现和类型

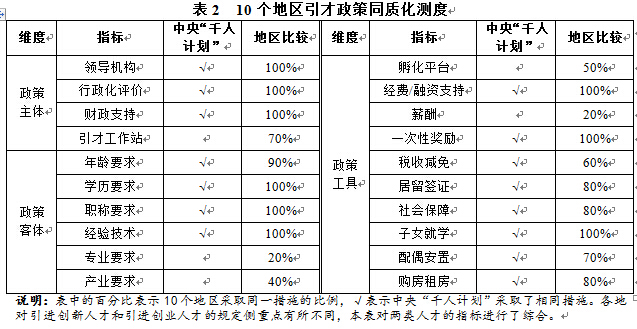

有研究认为,目前各地政府出台的引才政策几乎是千篇一律,甚至出现了一味拼资金、拼优惠政策的现象。[2] 通过比较中央“千人计划”和10个地区出台的引才政策,特别是比较政策主体、政策客体、政策工具等维度,发现各地出台的引进海外高层次人才政策具有较高的同质化程度。从表2来看,10个地区在领导机构、行政化评价、财政支持等政策主体指标,学历、职称、经验技术等政策客体指标,经费/融资支持、一次性奖励、子女就学等政策工具指标上采取了相同的政策设定,在人才的年龄要求、居留签证、社会保障、配偶安置、购房租房等指标上同质化程度也相当高。

分析各项同质化指标背后的原因,发现存在两种类型的政策同质化(参见图1):一是纵向同质化,即自上而下的“政策同构”,自下而上的“政策对齐”;二是横向同质化,即不存在隶属关系的各地方政府出台相似的政策,这种同质化并非是对上级政策的复制,而是各地方政府在其管理权限内开展的竞争性模仿,或者说是一种“竞争对标”(Competitive Benchmarking)。 (一)向上对齐与纵向同质化 与中央“千人计划”相比较,各地制定的引才计划存在“向上看齐”、“与中央保持一致”的显著特征。在政策主体(即领导机构和人才评价主体)方面,各地基本上是参照中央“千人计划”的做法,由市委人才工作领导小组或是其下设立的专门机构负责引才计划的组织与协调,组建专家组对候选人进行评审,由政府财政提供资金保障,具有明显的政府主导色彩。在政策客体(即海外高层次人才)评价标准方面,各地也大致相同,基本上是参照中央“千人计划”,没有根据自身特点和社会发展需求进行细化。在10个地区中,90%提出了年龄要求,大多地方规定不超过55岁;100%有学历要求和职称要求,普遍要求具有硕士及以上学历;在职称、经验技术方面,一般要求有自主知识产权、副教授以上、中高级职务等。对于创业人才,往往还要求有自主创业经验,带项目、资金、技术。所有地区都要求创业人才有经验技术,八成地区提出了年龄限制和学历要求。有4个地区提出了明确的产业要求,但基本上都是信息、生物医药、环保节能、高端装备制造、新材料等新兴产业和金融服务、文化创意、信息服务等现代服务业,重合性高,区分度低。 从实践来看,“向上对齐”推进了引才政策的统一和服务的标准化。中央“千人计划”要求有关职能部门在居留和出入境、落户、资助、薪酬、医疗、保险、住房、税收、配偶安置、子女就学等方面制定特殊政策,妥善解决引进人才生活方面的困难和问题。各地在落实对接中央层面制度设计的过程中,通过政策和服务标准的“向上对齐”推进了基础性公共服务的统一。从10个地区的情况看,100%提出了子女就学政策,80%提出了居留签证、社会保障、住房等政策,70%提出了配偶安置政策。 (二)竞争对标与横向同质化 学习借鉴先进经验和做法一向是我国地方政府制度变迁的重要路径,既有向竞争对手的学习、对标,也有自觉不自觉地复制过去的成功做法。在引才工作中,有些地方你追我赶、相互对标,把人才引进简单等同于政策优惠和物质激励,强调“以财引才”,带有以往开展招商引资的痕迹。比较10个地区引才的政策工具,各地积极为海外高层次人才提供优良的工作条件和服务保障,“筑巢引凤”,解除人才的“后顾之忧”。在这些工具中,物质激励是最常见、也被视为最有效的手段,例如给引进人才的一次性奖励、科研经费和创业融资等。 就一次性奖励而言,10个地区中,100%给予引进人才一次性奖励,多则200万、300万元,少则50万元不等。对于创业人才,所有地区都提出了融资方面的扶持政策,而只有50%提出了孵化平台的政策,30%规定了企业注册、项目申报、人才引进、职称评定等方面的绿色通道,20%提出了培训和导师方面的扶持。南京规定,重点项目提供不低于300万元的创业投资和不低于300万元的融资担保,一般项目给予不低于150万元的创业投资和不低于150万元的融资担保。厦门规定,可申请获得300万元至1000万元的政府创业投资资金,可申请获得科技创新贷款贴息、科技创新贷款担保支持、最高300万元的科技创新研发资金。地方政府的重视程度和支持力度可见一斑。 在居留、落户、住房、医疗、配偶安置、子女就学等条件逐步成为“标配”的情况下,随着竞争加剧,各地对人才的物质激励也逐级加码,以增强自身的吸引力。无锡与其周边的苏州、常州之间的“攀比”是最好的注释。无锡2006年制定的“530”计划一次性给予引进人才100万元创业启动资金,常州2006年同样给予100万元创业扶持,但2007年就调整为200万元,2008年又增至300万元,苏州2007年规定给予200万元,2010年升至250万元,扶持力度都在不断加大。 相较而言,纵向同质化主要体现在政策主体和政策客体维度,即组织主体和推动方式,以及对引进人才的评价标准。中央部门的“表率”作用是推动政策对齐的主要动力。横向同质化主要体现在政策工具维度,各地在物质激励和服务体系上进行竞争和对标。 三、政策同质化的制度根源 从政策分析角度看,无论是纵向同质化还是横向同质化都是政策创新传播扩散的产物。所谓政策传播,是“一项创新通过某种渠道随着时间的流逝在一个社会系统的成员之间被交流的过程”。[3] 在我国,各地方引进海外高层次人才的同质化竞争,是一种基于垂直关系的政策传播过程,即在纵向府际关系所设定的制度结构和激励机制之下,各地竞相向先行者学习和效仿。 (一)职责同构推动了政策垂直化扩散 “我国宪法和组织法对各级地方政府职权的规定,没有划清中央和地方之间的事权关系。除了少数如外交、国防、戒严等事权专属中央之外,地方政府的事权几乎是中央政府的翻版。”[4] 在计划经济时期,为有效控制资源的配置,中央与地方之间要求设立分层分口的对应机构体系,上下级都追求对等对口的管理体制。中央要求在全国范围内实行统一的政策,达到上下一统,这在组织层面上体现为“职责同构”[5],即各级政府在职能配置、机构设置上保持高度的统一性,“上下对口、左右对齐”,确保中央政策能够得到不折不扣的执行。在一统体制下,地方政府具有与上级保持一致的强烈动机,这不仅能体现对上级的尊重服从,而且可以降低政策创新的风险。照搬上级的计划和政策,能够获得天然的合法性,把可能的风险降到最低。中央出台“千人计划”的同时,要求各地区各部门进一步解放思想,完善体制机制,健全政策措施,做好海外高层次人才引进工作。各地随之相应制定自己的“千人计划”和“百人计划”,确定引进海外高层次人才的目标和具体指标。天津市在2009年初根据中央文件制定了“百人计划”,后来按照中央对东部九省市提出的要求,将“百人计划”拓展为“千人计划”。[6] 这个调整就是对中央与地方关系的一个生动写照。 (二)政府本位约束了政策创新空间 从实践做法来看,当前引才工作,沿袭了传统的政府主导模式,例如成立专设的领导机构,采取行政化评价机制,由财政提供保障。它遵循的是一种“政府本位理念”,即“只有政府、只能政府才能管理,只有政府、只能政府才能管理好”[7]。它突出了政府的作用,却忽视了市场和社会的力量,各级政府亲力亲为,却事倍功半,特别是难以克服引才中的信息不对称问题。政府一方面要获得用人单位对人才的需求信息,另一方面要寻找发掘海外高层次人才,这些都需要付出不菲的交易成本。当前,各地引进海外高层次人才都面临着引才渠道单一化、同质化问题,出现了政府唱主角、市场“等、靠、要”的被动局面。各地主要是通过海外联络处、政府组团的招聘会、技术或人才洽谈会等方式引进海外高层次人才。由于信息不对称的存在,政府在引进人才的过程中往往处于不利的地位,既缺乏用人单位的信息,难以对人才标准进行细化,又缺乏足够的信息去鉴别人才。为降低交易成本,减少信息不足带来的问题,地方政府往往倾向于采取上级确定的人才标准,即年龄、学历、职称、职务、工作资历等硬杠杠,来鉴别人才。并且,由于缺乏其他联系纽带,各地为增强对高层次人才的吸引力,完成引才指标,往往只能诉诸于物质激励,从而陷入与招商引资“打到底线”(race to the bottom)相似的困境。 (三)产业同构引致人才需求同质化 当前各地普遍面临经济转型、产业转型的压力,急需发展新兴产业,对人才的需求很大程度上是重合的,普遍对掌握新兴技术和项目的人才需求迫切。如果地区之间产业同构程度高,它们对人才的需求必然也是相似的,引才竞争自然激化,尤其是在邻近地区之间。有研究表明,长三角各城市之间产业结构趋同化突出,除浙江舟山以外,其余各城市之间第二产业的产业结构相似系数都在0.9 以上。[8] 长三角各城市之间对人才的争夺必然激化,无锡与苏州、常州之间的奖励竞赛正是建立在这个基础之上。实践中,各地对人才的产业要求往往是大而笼统的。各地引才计划虽然都强调人才与产业的匹配和对接,但从计划的具体内容看,各地引才计划在产业领域并未做很好的细分,通常都是笼统地围绕几大新兴产业,结果表现为“强调高端,但不知道要高在哪;强调产业,但没有具体的细分”。这进一步加剧了对人才的争夺。 (四)传统社会管理制度限定了政策工具选择 各级政府事权“上下一般粗”,在人才引进和使用中遇到的问题也是大同小异。虽然改革开放已经三十多年了,经济领域的市场化取得了长足的发展,但社会管理领域仍保留了计划经济时期的许多残留,户籍、人事档案、社会保障、子女入学等因素严重地制约着人才流动。各地引进海外高层次人才,都必须先破除这些制度壁垒和障碍,解决人才的后顾之忧。嵌入性理论认为,行为受到所嵌入环境的约束。在传统社会管理制度的约束下,各地引才面临的问题基本上是相同的,其政策工具箱也是相似的,都必须解决制约人才流动的各种体制障碍,特别是落户、居留、签证、医疗、社会保险、配偶安置和子女就学等问题。这种制度嵌入性,决定了各地只能在现有制度框架下尽可能地调适,往往以“特事特办”的方式进行突破。 要言之,我国引进海外高层次人才政策的同质化,是纵向对齐和横向对标双重作用的结果。在职责同构和政府本位的影响下,地方政府具有向中央看齐的天然倾向,限定了政策主体、客体和工具的基本框架,产业同构和传统社会管理制度进一步强化了这种趋势。我国要构建良好的地方竞争秩序,必须调整纵向府际关系,赋予地方更多先行先试的权力空间,抛弃政府本位观念,更多地发挥市场机制的作用,创新社会管理体制,持续激发地方政府乃至全社会的创新活力。 [参考文献] [References] [1] 国务院发展研究中心“中关村人才特区建设研究”课题组.海外引才如何深入推进——关于我国引进海外高层次人才的工作进展、成效与推进对策的调查与思考 [J].中国人才,2012(3). [2] 杨河清,陈怡安.海外高层次人才引进政策实施效果评价——以中央“千人计划”为例[J].科技进步与对策,2013(8). [3] [美] 保罗?萨巴蒂尔.政策过程理论[M].北京:三联书店,2004.228. [4] 谢庆奎,燕继荣,赵成根.中国政府体制分析[M].北京:中国广播电视出版社,1995.117. [5] 朱光磊,张志红.“职责同构”批判[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2005(1). [6] 大力引进海外高层次人才[EB/OL],http://www.tj.gov.cn/zwgk/zcjd/bdzc/200912/t20091229_110669.htm [7] 陈庆云.公共管理理念的跨越:从政府本位到社会本位[J].中国行政管理,2005(4). [8] 周荣荣.长三角产业结构优化调整与经济转型升级[J].江苏社会科学,2012(6). (责任编辑 文哿) Study on the Policy Convergence of China's Overseas Talents Recruitment in the Perspective of Intergovernmental Relations Wu Shuai [Abstract] Policy convergence is a significant phenomenon in Chinese local government competition. This paper analyzes the policy convergence in China’s high-level overseas talents recruitment, by comparing relevant policies made by ten local governments. Two kinds of policy convergence are distinguished, i.e. the top-down alignment and the horizontal benchmarking. The former emphasizes the vertical policy learning and diffusion, and is mainly reflected in the dimensions of policy subject and target group. The latter focuses on the competitive benchmarking among local governments, and is mainly reflected in the dimension of policy instrument. It is suggested that there were four main institutional causes. The governmental isomorphic responsibility helps the vertical policy diffusion. The idea of almighty government limits the room of policy innovation. The industrial isomorphism leads to the similar demands for talents. The traditional model of social control limits the choice of policy instruments. [Key words] competing for talents, high-level overseas talents, policy convergence, intergovernmental relations [Author] Wu Shuai is Assistant Researcher at Chinese Academy of Personnel Science, Beijing, 100101 [1]作者:北京市朝阳区北湖渠路15号院中国人事科学研究院,北京 100101.