邮箱登录

邮箱登录

聂佃忠 王芳霞:道德行为的经济学分析

发布日期:2019-09-11 来源:

[摘 要] 首先,本文把人类的行为分为五个层次,并就与道德有关的问题从经济学的角度进行了重新梳理。其次,作者认为,无论哪一种行为(损人利己型、为己利己型、利人利己型或损己利人型),也无论是在哪一领域(市场竞争领域或非市场竞争领域)都需要引入道德维度来加以引导和规范。最后,提出建立有利于道德供给的制度安排。

[关键词] 道德行为;利己;利他;经济学

一、人类道德行为的划分

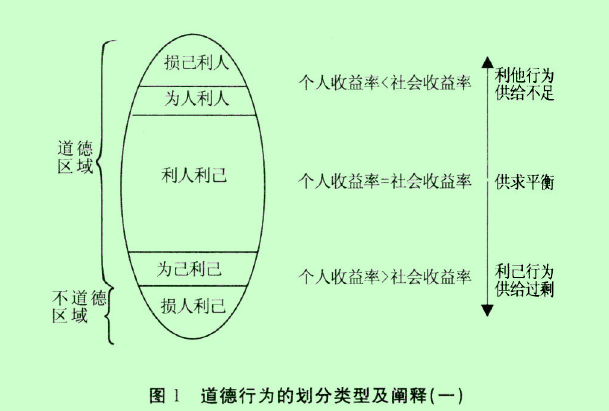

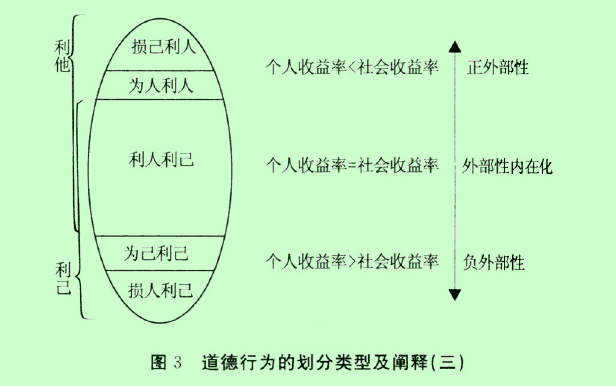

人类的行为可以分为五个层次:第一个层次是损人利己型,如欺诈、见利忘义、失信等;第二个层次是为己利己型,就是不为实现自身的利益而去损害他人的自利行为,这是最低的和起码的道德要求,也就是何怀宏先生所说的“底线伦理”;第三个层次是利人利己型的互利行为,如诚实、信任、合作等,这是最普遍的道德要求;第四个层次是为人利人型,就是不为实现他人的利益而去损害自己的利他行为;第五个层次是损己利人型,如大公无私、毫不利己专门利人、无私奉献等,这是最高的道德理想和道德要求。其中,前者属于不道德行为集合,后四者属于道德行为集合。在正常情况下,最为普遍的、最多的行为应是利人利己型,其它类型则较少。其分布呈中间大、两头小的“橄榄型”(如图一、图二、图三所示)。

二、有关三个图的补充说明

1.笔者不太同意国内一些学者的归类方法。如,贺麟(2002)将“利人无损于己”行为,不妨称之为“单纯利他”行为(等同于拙文中的“为人利人型”)归类为非利他主义,将“利己无损于人”(等同于拙文中的“为己利己型”)视作利己主义;王海明(2001)则认为,利己主义包括合理利己主义和单纯利己(即个人主义),前者相当于图中的利人利己型,后者相当于为己利己型,但不同意把损人利己型划为利己主义。为了分析的统一起见,我们把损己利人型和为人利人归类为利他主义;把损人利己型和为己利己型归类为利己主义,前者为道德型利己主义,后者为不道德型利己主义。

2.我们不太苟同有些经济学教科书上关于外部性与公共物品的论述,即后者只是前者的一种特殊类型这一命题。两者应该在同一层次上定义:公共物品(包括好的和坏的),其根本特征是外部性或非排他性,这需要根据个人收益率与社会收益率的关系而定。与之有关的一个问题是,如果按照“个人收益率=社会收益率”这一苛刻的判断条件,现实中真正的纯私人物品几乎不存在,我们不妨姑且把边际私人收益与边际社会收益两者的偏离限定于某一幅度之内的物品近似地看作私人物品。

3.私人收益率远远大于社会收益率的行为过分强调利己的一面而忽视利他的一面,所以自利的人们愿意供给而社会没有需求,如损人利己型的不道德行为往往供过于求;私人收益率远远小于社会收益率行为过分强调利他的一面而忽视利己的一面,所以自利的人们不愿意供给而社会需求旺盛,如损己利人型的道德行为往往供不应求。

4.利他不同于利他主义,利他主义就是无私奉献和自我牺牲;利己不同于利己主义,利己主义就是自私。利他主义是与利己主义相对的概念,而利己是与利他相对而言的概念,利他与利他主义的关系是包含与被包含的关系,利己与利己主义的关系亦然。

5.严格地说,为人利人型是在利他的前提下划分利己还是损己的边界线(点);为己利己型是在利己的前提下划分利人还是损人的边界线(点)。两者均不能称为一个独立的类别,仅有理论意义,没有现实意义。尤其是在当今资源越来越稀缺,分工与合作不断深化的语境下,“竞争越激烈,人们就要付出更多、更辛苦的努力”,这势必导致人与人之间的关系不断复杂化,每个人成为庞大的社会网络上的一个“节点”而不能独善其身,要做到在利他时既不损己也不利己或在利己时既不利人也不损人无异于钢丝上跳舞!

6.人既不是极端的利己主义者,也不是极端的利他主义者,而是介于两者之间的既利己又利他的普通人,是一系列连续的“光谱”。该“光谱”区间(-∞,+∞)由[0,+∞)和(-∞,0]构成,基准点是零,即社会收益率与个人收益率之差,一段是正收益率区间,另一段负收益率区间。整个区间一端是社会收益率与个人收益率之差趋于正无穷大,端点是极端的利他主义,另一端是社会收益率与个人收益率之差趋于负无穷大,端点是极端的利己主义;一端是利他性越来越强,另一端是利己性越来越强;一端是正外部性越来越强,另一端是负外部性越来越强;一端是好公共物品的程度越来越强,另一端是坏公共物品的程度越来越强,在纯私人物品与纯公共物品之间是准公共物品或混合产品。

7.从理论上讲,道德是公共物品的说法是站不住脚的,道德也可能是(纯)私人物品,尽管我们前面已经指出现实中真正的私人物品很少。介于私人物品和公共物品之间,道德更多的是一种准私人物品或准公共物品,譬如:家庭伦理笼罩下的家长对其子女的利他主义行为就是一种典型的俱乐部产品(拥挤性公共物品)。

三、人类的行为需要道德的内化与规约

传统观念认为,道德的本质是利他,而市场经济的行为却是利己的,利己与利他是相互抵牾的。这种观念实际上是建立在这样一个错误预设之上的:利己就是自私(即利己主义),利他就是无私奉献和自我牺牲(即利他主义)。可见,这一假设事实上是将利己与利己主义、利他与利他主义混为一谈了。把市场经济与伦理道德之间的关系作如此狭义的阐释,势必加剧两者之间的紧张关系。鉴于最为普遍的、最多的人类行为是利人利己型,由此可以大致认为市场经济与伦理道德是统一的。只有在此基础上,我们才可以谈及损己利人型的道德——利他主义式的道德。

从利人利己的层面来看,既然自利是合乎道德的,道德背后潜藏着深层的经济根源,道德行为在很大程度上受到利益原则的诱导,那么,道德进步就可以借助利益引擎来推动。因此,这就为我们发挥道德的作用提供了一种思路,即按照亚当·斯密“看不见的手”的经典隐喻,自利的经济人本意旨在追求自己的利益,却最终有效地促进了社会的利益。简言之,主观为自己(利己),客观却为别人(利他)。在实践中,只有承认追求自身利益是个人发展的强大和持续的基本动力,人们才会为社会的共同繁荣做出尽可能大的贡献。同时,我们必须加快市场经济体制改革,不断完善经济运行机制,为道德的生成和发挥作用创造良好的外部环境。

由上不难推演出,社会主义市场经济与伦理道德的关系好像得到了完满的处理。但在现实中,市场经济与道德进步仍然存在着矛盾,归根结底,它源于经济主体利己动机的无限扩张的倾向。利己的无限扩张,不仅导致了经济主体利他行为的匮乏,而且导致了经济主体之间利己行为的冲突。因此,无论是从处于社会中的个人的角度,还是从整个社会的角度来看,市场经济与道德进步问题,其实质都是利己与利他之间的矛盾冲突。具体地讲,过分强调利己而忽视利他的行为,自利的人们愿意提供而社会没有需求,所以损人利己型的行为往往供过于求;过分强调利他而忽视利己的行为,自利的人们不愿意提供而社会需求旺盛,所以损己利人型的行为往往供不应求。我们认为,只要利己跟利他严重背离的个人行为和组织行为都亟需从道德的角度予以矫治,即倚重道德的作用,减少损人利己型行为的供给,增加损己利人型行为的供给利己行为,尤其是损人利己的不道德行为,既可以通过法律制度来约束,又可以通过道德来规制。在市场经济中,伦理道德的地位是法律制度所无法完全取代的,其独特作用主要有:一是补充功能,在复杂的市场交换过程中,大量机会主义行为是即便非常完善的法律制度也无法行使的死角,同时,在人们的日常生活中,特别是在合法却不道德的行为集合(如随地吐痰、乱丢垃圾等并非违法行为,却是不道德的)内,社会伦理和个人道德都存在很大的调节空间。二是内化功能,即外在的法律制度之所以行得通和有效率,不仅仅是因为它的绝对权威的性质,还因为人们的道德观给这种强制的实施提供了社会心理学的基础。和谐社会的生成是在包括法律在内的各种社会强制内化后方能生成,也就是说,和谐社会的形成是人们把外在的约束力量看作自己的行为决策函数的内生变量之后的事。三是廉价功能,道德约束与法律约束相比较是成本更低而效率更高的一种约束。因此,在法律的实施和监督成本大于其收益的情况下,法律成为代价昂贵的奢侈品,一个社会就需要通过伦理和道德的力量来谋求社会的稳定。况且,道德、习俗和惯例对人们行为的约束作用远非简单的成本———收益计算所能解释的,当人们自觉地遵守它时,已无须这种功利的计算。四是扩展自由功能,市场的自由程度取决于经济当事人以伦理道德为基础的行为自治程度,当事人的道德自律程度越高,一个社会所需的政府干预与法律强制就越少,这无疑会给人们的自由活动空间留有较大余地;反之,则自由度较小。

当利他行为,尤其是损己利人的行为供给严重不足时,我们更是迫切需要道德的关怀。现代市场社会条件下,市场失灵和政府失灵在所难免,所以还应该找到弥补市场失灵和政府失灵的第三条道路,这就是利他主义式的道德。像无偿献血、绿色环保、慷慨捐助、义工与志愿者等利他主义行为在提供公共物品、增加对所属组织的忠诚与认同、调节收入分配等方面均起到功不可没的积极作用。

顺便提及的是,利他主义式的道德如同市场和政府一样,也有自己有效的边界,一旦越出这一边界,道德也会失灵。一般认为,在非市场竞争领域,利他主义比利己主义更有效率,但在市场竞争领域,利己主义比利他主义更有效率。因为,如果每个行为主体都是无私利他的,都只愿意向对方转移资源而不愿从对方接受资源,其结果是谁的要求都不能实现,则任何最优的结果都不会出现。

综上所述,无论哪一种行为(损人利己型、为己利己型、利人利己型或损己利人型),也无论是在哪一领域(市场竞争领域或非市场竞争领域)都需要嵌入道德维度来加以引导和规范。

四、建立有利于道德供给的制度安排

经济主体在逐利的过程中难免由于私欲不断膨胀而漠视利他的存在,加上利他主义式的道德是一种特殊的公共物品,极易行为主体导致“搭便车”行为盛行,道德行为往往供给不足。所以,我们要建立一套有利于增加道德供给的制度安排。

1.道德经济化

经济是道德形成的重要生长点,从适当弥补道德行为的个人成本,或适当提高道德行为包括物质的与非物质的收益等方面来重新构造道德行为的费用结构,以此来增加道德的供给。当然,这并不排除完全不要回报的人不收回报或把所得回报转作其它利他主义行为的可能。不过,对道德行为的奖励,不能设立过高的物质奖励,过高的奖励意味着不需要念就会有“道德行为”,成为所谓“假道学”。这不仅无助于道德水平的提高,而且,还会腐蚀社会道德。

2.道德法制化

法律也是道德形成的重要生长点。为了增加道德供给,建议仿效新加坡等国家的做法,把某些软性道德规则“硬化”为正规制度安排(包括必要的惩罚机制和义务机制)是十分有效的。不过,道德法制化无疑会增加实施成本,当法律的监督成本很高而其效力递减时,道德法制化的“广度”则面临一个可行区间的下限。

3.政府的合理投资

利他主义式道德是一种具有外部性的特殊公共物品,因此政府投资比私人投资会更有效率。政府通过投资进行社会教育,直接并反复灌输一套与社会主义伦理道德相适应的价值观和意识形态,这可以近似地看作广义上的人力资本投资,实质上也是一种社会资本投资,它能够有效降低制度运行的成本,进而提高制度运行绩效。

4.加强个人道德修养,树立共产主义信念

把外在的各种约束内化为人的自律性道德规范,从而成为一种有效的行为调节器。只有按照以上制度安排的要求,大力构建社会主义市场社会与伦理道德的整合机制,在经济社会建设与伦理道德建设之间保持必要的平衡与张力,使经济社会发展与伦理道德进步协调运行,实现良性互动。

参考文献:

[1]贺麟.文化与人生[M].北京:商务印书馆,2002:109.

[2]亚当·斯密.道德情操论[M].北京:商务印书馆,1997:218.

[3]埃米尔·涂尔干.社会分工论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2000:227.

[4]盛洪.现代制度经济学(下册)[M].北京:北京大学出版社,2003:150.

[5]路易吉诺·布鲁尼,皮尔·路易吉·波尔塔.经济学与幸福[M].上海:世纪出版集团/上海人民出版社,2007:312.

[6]贾旭东.利己与利他[M].北京:北京师范大学出版社,2002:195.

[7]杨春学.经济人与社会秩序分析[M].上海:上海人民出版社,1998:125.

[8]李萍.中国道德调查[M].北京:民主与建设出版社,2005:273—278.

[9]许云霄.公共选择理论[M].北京:北京大学出版社,2006:66,73.

[10]王海明.利他主义与利己主义辨析[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2001,(01).

[11]叶航.利他行为的经济学解释[J].经济学家,2005,(03).

[12]李建德,罗来武.道德行为的经济分析———新兴马克思主义经济学的道德理论[J] .理论经济学》(人大复印资料),2004,(06).

[13]宋圭武.利他主义:利益博弈的一种均衡[J].社科纵横,2005,(01).

[14]李庆梅.道德是构建和谐社会的重要支点[N].甘肃日报,2006-3-18.

[15] Douglass C. North. Structure and Change in Economic History[M]. New YorK, W.W. Norton& Company,Inc.,1981.

[16] Kenneth Einar Himma,Russell Hardin. Liberalism ,Constitutionalism,and Democracy[J].Economics & Philosophy, 2003,19(1)