邮箱登录

邮箱登录

熊通成:事业单位绩效工资总量管理的量化机制探析

发布日期:2017-05-10 来源:

熊通成

作者:熊通成 来源:《中国党政干部论坛》2016年第12期

事业单位绩效工资总量,是政府工资管理部门允许具体事业单位在某年度可以发放绩效工资的上限。根据原人事部、财政部《关于印发事业单位工作人员收入分配制度改革方案的通知》(国人部发[2006]56号)的规定,“国家对事业单位绩效工资分配进行总量调控和政策指导。事业单位在核定的绩效工资总量内,按照规范的程序和要求,自主分配”。自2009年义务教育事业单位、公共卫生和基层医疗事业单位实施绩效工资以来,随着其他行业事业单位陆续实施绩效工资,事业单位绩效工资总量管理已经成为政府工资管理部门对事业单位收入分配进行调控的最主要手段之一。

绩效工资总量管理存在的问题

从各地实施情况来看,事业单位绩效工资总量管理中还存在许多亟待解决的问题,主要体现在以下三个方面。

绩效工资总量核定不能反映不同事业单位合理工资水平。在实施绩效工资制度中,全国各地基本上都是按照“限高、稳中、托低”的原则,划定绩效工资水平调控线,并以单位上报的历史数据为基础核定各事业单位的绩效工资总量,并没有有效办法核定出不同事业单位应该达到的合理工资水平。因此,事业单位绩效工资总量核定过程,往往变成了承认历史的过程,不合理的情况反而被合法化了。

绩效工资总量不能根据事业单位目标完成情况上下浮动。从各地实践来看,通常某年绩效工资总量核定之后,无论单位完成目标的情况如何,都按照最初核定的绩效工资总量执行,对单位而言没有绩效激励办法。这不可避免地影响了事业单位及其职工的积极性。

绩效工资总量不能适应物价、劳动力市场工资价位的变化而进行动态调整。在许多地方,绩效工资总量基数一经确定,一般几年都不作调整。即便需要进行调整,也主要依靠事业单位向政府工资管理部门进行申请,通过反复沟通才可能实现。其过程还是靠主观判断,而缺乏科学的动态调整办法。

因此,不少事业单位认为,目前僵化的绩效工资总量管理机制已经严重地影响了事业单位积极性的发挥,甚至影响事业的发展,必须进行改革。

绩效工资总量管理需要建构的三个量化机制

根据《国务院办公厅关于印发分类推进事业单位改革配套文件的通知》(国办发[2011]37号),《关于深化事业单位工作人员收入分配制度改革的意见》规定,“各级人力资源社会保障、财政部门综合考虑相关因素,核定本级政府直属及各部门所属事业单位的绩效工资总量”“事业单位主管部门核定所属各事业单位的绩效工资总量”。因此,事业单位绩效工资总量管理的主要责任部门是各级人力资源社会保障、财政部门以及事业单位主管部门。从各地实施情况来看,事业单位绩效工资总量管理的主要责任部门越多,就越需要有科学的管理机制,否则就容易陷入相互扯皮的境地。因此,更有必要建立下面三个科学化的绩效工资管理相关机制。

绩效工资总量的初始核定机制。这个机制要解决的核心问题,就是让不同事业单位绩效工资总量的初始核定能够反映出该事业单位应该达到的合理水平,而不仅仅只是对历史水平的确认和微调。

绩效工资总量与单位考核挂钩的激励机制。这个机制要解决的核心问题,就是让不同事业单位绩效工资总量能够浮动起来。当具体事业单位目标完成得好时,它的绩效工资总量能够在预定的绩效工资总量基数上进行上浮;相应的,当具体事业单位目标完成得不好时,它的绩效工资总量能够在预定的绩效工资总量基数上进行下浮。

绩效工资总量动态调整机制。这个机制要解决的核心问题,就是让不同事业单位绩效工资总量能够反映物价、劳动力市场工资价位等外部环境变化的情况,从而实现事业单位工资的外部公平性。

绩效工资总量的初始核定机制

基于事业单位绩效工资应该发挥的功能以及国家出台的相关工资政策规定,我们认为事业单位绩效工资总量的初始核定应该考虑以下六方面因素。

当地事业单位基准水平。从工资应该发挥的保障功能出发,事业单位工作人员应该获得合理的工资收入。因此,各地一般都应该根据当地经济发展水平、公务员工资水平、企业工资水平、物价水平等因素,规定当地事业单位的基准水平。这个基准水平往往被细分为保底线、基准线以及控制线。这是核定具体事业单位绩效工资总量基数的一个重要基础。

单位经费来源类型。单位经费来源类型不同,往往意味着单位参与市场竞争的密切程度不同,为激励单位更好地参与市场竞争,核定具体事业单位绩效工资总量基数应该与单位经费来源类型挂钩。根据《关于印发〈事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法〉的通知》(国人部发[2006]59号)规定,“经费来源部分由财政支持和经费自理的事业单位,绩效工资总量可分别高出一定幅度”。

行业或单位所提供公共服务产品的战略价值。事业单位设立的意义就在于它能为国家和人民提供公共服务产品。因此,对于那些能够为国家和人民提供更加具有战略价值的公共服务产品的事业单位,应该给予更多的绩效工资总量支持。也就是说,其提供的公共服务质量越高、不可替代性越强,绩效工资总量应该越高。

主要业务岗位市场工资水平。事业单位要提供好的公共服务,必然需要有合适的、优秀的人才,其中主要业务人才是重点。由于事业单位主要业务人才往往也是相关企业希望获取的对象,保持其在劳动力市场上一定的竞争性是极为必要的。因此,主要业务岗位相关劳动力市场工资水平越高,则绩效工资总量应该越高。

单位人才的层次结构。不同层次的人才在劳动力市场中的价位自然不同,因此核定具体事业单位绩效工资总量基数应该充分考虑单位人才的层次结构。根据《关于印发〈事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法〉的通知》(国人部发[2006]59号)规定,“对知识技术密集、高层次人才集中的事业单位,核定绩效工资总量时可给予适当倾斜”。

公益属性体现程度。根据《中共中央 国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发[2011]5号),“对从事公益服务的,继续将其保留在事业单位序列、强化其公益属性”,因此,事业单位的公益属性回归是事业单位改革的重要目标之一。那么,公益属性体现程度应该作为核定具体事业单位绩效工资总量基数的一个重要因素。

基于以上绩效工资总量基数核定的因素分析,建议采取以下办法来核定具体事业单位的绩效工资总量基数。

基于以上绩效工资总量基数核定的因素分析,建议采取以下办法来核定具体事业单位的绩效工资总量基数。

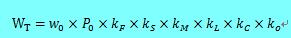

代表具体事业单位的绩效工资总量基数;代表当地规定的事业单位基准工资水平;代表具体事业单位的纳入绩效工资总量范围的人数;代表具体事业单位的经费来源修正系数;代表具体事业单位的战略价值修正系数;代表具体事业单位的主要业务人才市场工资水平修正系数;代表具体事业单位的人才层次结构修正系数;代表具体事业单位的公益属性体现程度修正系数;代表具体事业单位的其他应该考虑因素修正系数。

以上九个变量中,(1)为因变量,即所需核定具体事业单位的绩效工资总量基数计算结果;(2)是给定自变量,由各地人力资源和社会保障部门根据当地实际情况设定;(3)也是给定自变量,即由单位实际人员情况来决定;从(4)到(9)则是具体事业单位相关因素修正系数。

绩效工资总量与单位考核挂钩的激励机制

年度绩效工资总量基数如果一经核定就固定不变,那么对于事业单位而言,即使工作做得再好,本年度绩效工资总量基数已经被封顶了,必然挫伤工作积极性。因此,必须建立本年度绩效工资总量与单位考核挂钩的激励机制。

绩效工资总量与单位考核挂钩的激励机制要考虑的主要因素就是单位整体绩效考核因素。根据《关于印发〈事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法〉的通知》(国人部发[2006]59号)规定,“事业单位绩效工资总量应结合单位公益目标任务完成情况和绩效考核结果核定。对公益目标任务完成好、考核优秀的事业单位,适当增加绩效工资总量;对公益目标任务完成不好、考核较差的事业单位,相应核减绩效工资总量”。贯彻上述文件精神,结合事业单位的功能定位和分类,可将当年单位整体综合目标达成情况作为调整本年度绩效工资总量基数的主要变量。

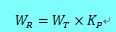

基于以上绩效工资总量与单位挂钩的激励机制的因素分析,建议采取以下办法来对事业单位实际应该执行的绩效工资总量进行计算:

其中:

代表单位年度综合目标绩效考核结果系数。

那么,如何对年度综合目标绩效进行考核呢?对于单位的考核容易出现两个问题:一是过于注重财务指标考核;二是主观评价指标过多、量化程度不足。围绕事业单位分类改革要推动事业单位公益性回归的目标,建议由事业单位主管部门以具体事业单位公益目标任务完成情况为主要指标、兼顾市场发展指标,对事业单位综合公益目标绩效实施年度考核。

绩效工资总量动态调整机制

如果说绩效工资总量与单位考核挂钩的激励机制主要考虑当年综合业绩达成情况对当年绩效工资总量基数的修正,那么绩效工资总量动态调整机制主要考虑的是基于各种客观因素的变化,确定下一年度绩效工资总量基数。

绩效工资总量动态调整机制要考虑以下三方面因素。

单位人员变化情况。具体事业单位每年都会新录用人员、人员辞职调动或退休、人员的岗位和薪级都会发生变化,这些情况的变化会导致基本工资发生变化,同时必然会带来对于绩效工资总量要求的变化。

物价水平变化情况。物价水平的变动,会导致工资的实际购买力发生变化。因此,绩效工资总量要和物价水平的变动相适应,以保证事业单位工作人员工资收入水平的实际购买力不下降。

市场工资水平变化情况。市场工资水平的变化会导致事业单位的工资竞争力发生变化。因此,绩效工资总量要和市场工资水平变化相适应,保证事业单位工作人员工资收入水平与社会工资水平相协调,构建和谐的社会收入分配关系。同时,也保证事业单位工资水平竞争力不变化,避免人才流失。

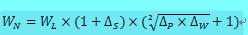

基于以上绩效工资总量动态调整机制的因素分析,建议采取以下办法来对事业单位未来绩效工资总量进行计算:

其中: 代表下一年度应确定的绩效工资总量基数;代表上一年度的绩效工资总量基数;代表人员变化情况导致的基本工资总额变化比例;代表物价水平的变化值;代表市场工资水平的变化值。

代表下一年度应确定的绩效工资总量基数;代表上一年度的绩效工资总量基数;代表人员变化情况导致的基本工资总额变化比例;代表物价水平的变化值;代表市场工资水平的变化值。

小结

以上是对建立绩效工资总量三个量化机制要考虑的因素及计算公式的初步建议,基本还处于思路层面。事业单位绩效工资总量管理是一个系统工程,各地政府工资管理部门要更加注重可操作性。例如:绩效工资总量初始核定采用的因素要考虑当地的特点和导向,分层描述和赋值要注意涵盖当地所有事业单位;而绩效工资总量与考核挂钩的机制的关键在于事业单位整体绩效考核,要注重公益导向以及考核指标的量化。只有夯实了这些基础,才能最终实现公平、有效地完成对事业单位绩效工资总量的核定和动态管理。

(作者:中国人事科学研究院事业单位管理研究室副主任、副研究员)